Капитанский сын

Воспитанный во вполне обычной советской семье, Бродский вырос необычным советским гражданином. Таких людей, как он, воспевал кинематограф: свободных, горячих, принципиальных, способных на решительные поступки. Но в реальной жизни от граждан СССР требовалось совсем другое – быть тихими, послушными, не высовываться, ходить строем.

Отец поэта Александр Бродский был военным фотокорреспондентом, в Великую Отечественную он дослужился до звания капитана 3-го ранга. В конце 1940-х заведовал фотолабораторией при Центральном военно-морском музее, а позже ему удалось организовать факультет фотожурналистики при Ленинградском доме журналиста и стать его деканом.

Мать Мария Вольперт работала бухгалтером, а во время войны – переводчицей в лагере для немецких военнопленных. Ее родная сестра Дора Вольперт играла в Большом драматическом театре. Иосиф мог бы пойти по типичному пути для еврейского мальчика из интеллигентной семьи: школа, институт или университет, хорошая должность, но вместо этого случился «разрыв шаблона». Учился он не слишком прилежно, часто менял школы, в седьмом классе остался на второй год. Больше всего ему нравилось в школе на Обводном канале среди детей рабочих, «потому что мне опротивела эта полуинтеллигентная шпана», пояснял поэт.

«Погорел на астрономии»

После седьмого класса Бродский, вдохновленный морской романтикой и рассказами отца, пытался поступить во 2-е Балтийское училище, «где готовили подводников»: прошел медкомиссию и сдал экзамены, но помешала национальность. Юношу отправили заново проходить врачей, и те внезапно обнаружили у только что признанного здоровым Бродского массу болезней, несовместимых со службой на флоте. Пришлось вернуться в школу, но она ему вскоре окончательно опротивела. Делу помог и один из учителей, буквально возненавидевший нашего героя. В итоге 15-летний Иосиф как-то просто вышел из класса посреди урока и больше в школу не возвращался. У него не было даже справки о среднем образовании. Позже он пытался сдать экзамены за десятилетку экстерном, но «погорел на астрономии».

Сборщик податей и президент Сенегала: поэты, которые не чурались прозаичных профессий

Нетипичный еврейский юноша устроился фрезеровщиком на завод «Арсенал». Потом Бродскому взбрело в голову стать нейрохирургом, и с присущим ему радикализмом свой путь в медицине он решил начать с работы в морге. Однако оттуда будущему нобелевскому лауреату пришлось уйти, после того как обезумевший от горя цыган попытался его убить, увидев вскрытые трупы своих маленьких детей. От нападавшего Бродский отбивался хирургическим молотком.

Затем была работа в котельной, а после нее – несколько лет участия в геологических экспедициях, куда брали всех, кого не пугали спартанские условия. Для Иосифа это была возможность и попутешествовать, побывав на Белом море и в Восточной Сибири, и заработать, и пожить в вольных условиях. Там же случились и его первые, скажем так, романтические опыты. «Мы часто останавливались на лесоповальных пунктах, а там постоянно бывали какие-нибудь расконвоированные бабы. И сразу же начиналось!» – вспоминал Бродский.

Живой Дзержинский и другие

Именно в экспедициях его впервые посетила мысль сочинять стихи. Бродский в целях самообразования много читал, но заняться творчеством ему в голову не приходило. Все изменила книжка Владимира Британишского, ученика любимого Бродским Бориса Слуцкого, также работавшего в геологических экспедициях и воспевавшего их. Прочитав ее, Иосиф подумал: «На эту же самую тему можно и получше написать». И начал сочинять. Ему было 18 лет, обычно поэты стартуют в более юном возрасте.

Покой и воля: 80 лет Алексею Хвостенко, гению райской гармонии

В Ленинграде Бродский сблизился с кругом беззаботных ровесников, читавших модных в то время Керуака и Гинзберга (в оригинале или подпольных переводах: официально их в СССР не издавали) и называвших себя битниками: Алексеем Хвостенко (Хвостом), Леонидом Ентиным (Енотом), Леоном Богдановым и другими.

Хвост, впоследствии заметная фигура русского авангарда, помогал Иосифу учить английский, вскоре Бродский стал одним из главных англофилов в русской литературе. Энергичный Ентин был первым пропагандистом творчества Бродского. Услышав ранние стихи Иосифа, Енот, по словам очевидцев, произнес историческую фразу: «Пока в России есть такие вот рыжие, все будет кипеть!»

Начинающий поэт часто вызывал у окружающих не восторг, а ироническую улыбку: не столько из-за самих стихов, сколько из-за специфической, завывающей манеры чтения и еще больше из-за желания мучить своим творчеством всех, кто окажется поблизости. «Мы, конечно, поначалу очень смеялись над Бродским. Но Хвостенко потом сказал, что не хочет больше смеяться», – рассказывал поэт Анри Волохонский, широкой публике известный как автор слов песни «Аквариума» «Город золотой».

Бродский большинство ленинградских битников тоже не жаловал. «Ему не нравилось, что молодые люди много пьют, а то и покуривают, ленятся и творят меньше, чем могли бы», – вспоминала литературовед Татьяна Никольская. Бродский и сам был не прочь выпить, но всегда знал меру: ему был важен самоконтроль.

Но зато от неформалов он научился глубочайшей аполитичности, которой позже так восхищал окружающих. В том кругу поэтов и художников было принято жить, как бы не замечая советской власти, а не противопоставлять себя ей, как делали диссиденты. Хвост и друзья существовали в собственной реальности, составленной из искусства античности, Средних веков, Ренессанса, редкостей русской литературы вроде первого романиста Нарежного, а также джаза и художественного авангарда.

Неосведомленность Бродского относительно реалий советской жизни была столь вопиющей, что казалась притворной. «Он был уверен, что Дзержинский жив. И что "Коминтерн" – название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК», – вспоминал Сергей Довлатов.

Детский мир

Подходящую себе компанию Бродский нашел, войдя в группу ленинградских поэтов, которую позже прозвали «ахматовскими сиротами». Остальные участники группы – Евгений Рейн, Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев – были на четыре-пять лет старше и, соответственно, опытнее. Как видно из прозвища, эта четверка была связана с Анной Ахматовой, и в 1961 году Рейн, который, как тогда считалось, «открыл Бродского», привез молодого Иосифа в Комарово и представил гранд-даме русской поэзии.

Друг Бродского филолог Ефим Славинский считал: «У меня гипотеза такая, что если бы Бродский вовремя, в 20 лет, не познакомился с Рейном, Найманом и Бобышевым, то не было бы такого Бродского, которого мы знаем. Они к тому времени состоялись как поэты, а он пришел зелененький. Он писал тогда под Пабло Неруду. Они развивались до конца 1970-х, а он только начал разворачиваться. Вот если бы он познакомился тогда не с ними, а с Евтушенко, например? Это был бы другой человек».

В годы хрущевской оттепели в СССР поэзия была чем-то вроде рок-н-ролла на Западе: выступления Евтушенко и других молодых знаменитостей собирали огромные залы, за сборниками стихов выстраивались очереди. По всей стране существовала масса литературных объединений, где «питомцы муз» оттачивали свое мастерство. Распространенным явлением были поэтические вечера в молодежных кафе, домах культуры: стихи не только читали, но и горячо обсуждали. Звучала поэзия и в компаниях, собиравшихся частным образом, ведь, помимо официально признанных авторов вроде Вознесенского и Ахмадулиной, эпоха 1950–1960-х дала десятки имен талантливых, но не имевших возможности печататься поэтов: Роальда Мандельштама, Станислава Красовицкого, Леонида Аронзона, Виктора Сосноры, Геннадия Айги и других.

В отличие от русских битников, принципиально не желавших ни публиковаться, ни вообще вступать в какие-либо отношения с официальной культурой, «ахматовцы» были не прочь прославиться. Другое дело, что их стихи не соответствовали канонам советской литературы, поэтому была найдена лазейка – искусство для детей.

Оно в те годы стало прибежищем для многих неофициальных поэтов и художников. Первые, идя по стопам обэриутов Даниила Хармса и Николая Олейникова, писали детские книги, как Рейн или москвичи Генрих Сапгир и Игорь Холин, а вторые иллюстрировали их, как концептуалисты Виктор Пивоваров или Илья Кабаков. Бывали и мультфильмы, например «Паровозик из Ромашково» со стихами Сапгира или «Стеклянная гармоника» с рисунками Юло Соостера.

Видимо, понимая, что все дети – маленькие авангардисты, власть позволяла детским издательствам и журналам определенные шалости и вольности. Так, в 1962 году стараниями друга Бродского Льва Лосева, тоже поэта, но работавшего на официальной должности редактора в детском журнале «Костёр», состоялась первая публикация нашего героя – стихотворения «Баллада о маленьком буксире». Диссиденты увидели в ней «пронзительную тоску автора по невозможности выехать за железный занавес, за пределы России», а более вдумчивые читатели – стоический патриотизм: любящий свою работу и ощущающий свою нужность в порту буксир прощается с уходящими иностранными кораблями, говоря: «Я обязан остаться возле этой земли... остаюсь, не жалея, там, где нужен другим».

Охота на «трутня»

Были и другие детские стихотворения, а также переводы иностранных авторов – все, что мог позволить себе опубликовать в Советском Союзе автор, не желавший идти на компромиссы в творчестве. А тем временем в неофициальной среде молва о новом гении росла как снежный ком. Прочитав в 1963 году «Большую элегию Джону Донну», Ахматова сказала: «Иосиф, вы не представляете, что вы написали».

Воля ваша: как стать звездой, несмотря на клеймо бывшего зэка

Но власти решили, что оттепель затянулась и форточку со свежим воздухом пора прикрыть. Началась борьба с инакомыслящими. В начале 1964-го Бродского, которым уже несколько лет интересовался КГБ, арестовали и судили согласно указу о тунеядстве 1961 года. Основанием для вердикта стало то, что пишущий стихи и публикующий переводы поэт не был нигде официально трудоустроен.

Незадолго до этого под такой же суд попал и друг Иосифа Хвостенко, но тот отделался легко: ему «присудили» поступать в институт. Процесс же над Бродским, инспирированный фельетоном «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград», сделали показательным: поэту влепили максимальный срок – ссылку на пять лет «с привлечением к труду по месту поселения». Власти видели, что из неофициальных поэтов он самый активный, и решили на нем отыграться.

Но все пошло немного не так, как рассчитывали ленинградские партийные бонзы. Процесс тайно стенографировала писательница Фрида Вигдорова – ей удалось записать лишь начало, прежде чем ее выгнали и случились, по словам поэта, «самые драматические, самые замечательные эпизоды». Но и то, что удалось зафиксировать, производило сильное впечатление.

«Судья: А какая ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто (без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?»

Вскоре текст Вигдоровой попал на Запад. Эта стенограмма стала известна не менее, чем стихи Бродского.

Глава биографии

Из пяти назначенных лет поэт провел в ссылке полтора года, работая в совхозе «Даниловский» деревни Норенская Архангельской области. После застенков питерских «Крестов» и освидетельствований в психиатрических клиниках она казалась ему чуть ли не пасторалью: можно было спокойно читать и работать. А в это время об освобождении молодого поэта ходатайствовали Ахматова, Шостакович, Маршак, Паустовский, Твардовский. Последний записал в своем дневнике: «Парнишка, вообще говоря, противноватый, но безусловно одаренный, может быть, больше, чем Евтушенко с Вознесенским вместе взятые».

Иосиф Бродский с Евгением Рейном и крестьянами деревни Норенской, 1964

Vostock PhotoКогда к делу подключился французский философ и писатель Жан-Поль Сартр – в то время едва ли не главный защитник советского строя на Западе, – чиновники решили не портить отношения со столь ценным попутчиком и Бродского выпустили на свободу. Можно сказать, что на волю он вышел уже звездой. «Какую биографию делают нашему рыжему», – заметила Ахматова еще во время судебного процесса. Репрессиями власть, как это часто бывает, обеспечила невероятную рекламу своей жертве. В год освобождения Бродского в Америке вышла без его ведома первая книга опального гения – «Стихотворения и поэмы» (1965).

Для поэта помельче ссылка и шумиха вокруг нее могла бы стать пиком карьеры, но для Бродского она была лишь одним из этапов пути. Он не строил из себя героя-мученика и говорил: «Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне».

От Бродского ждали диссидентских выпадов, но он сосредоточился на стихах, которые с каждым годом выходили все лучше. Его любовная лирика тех лет питалась болезненным романом с художницей Мариной Басмановой. У пары родился сын Андрей, ему дали фамилию матери, с отцом у него отношения не сложились. Несколько лет назад журналисты разыскали долгое время старавшегося не привлекать к себе внимания Басманова и выяснили, что стихам Бродского тот предпочитает творчество Эдуарда Лимонова. Это иронично, учитывая, что поэты относились друг к другу с неприязнью.

За «воротами Отечества»

Публиковаться Бродскому в СССР по-прежнему было нельзя, зато на Западе интерес к нему не ослабевал. В 1970 году в Нью-Йорке вышла подготовленная уже самим автором книга «Остановка в пустыне». В это время советские власти опробовали новый метод борьбы с инакомыслящими – давать им разрешение на эмиграцию или высылать принудительно, предлагая альтернативу: отъезд или тюрьма. В 1971 году такое «предложение» от КГБ получил ленинградский художник Михаил Шемякин, а в 1972-м дело дошло и до Бродского.

Иосиф Бродский в Пулково в день высылки из СССР, 1972

Vostock PhotoЗа границей его уже ждали. Бродскому не пришлось мыкаться в поисках работы, как большинству эмигрантов. В Вене, куда прилетали самолеты из Москвы, его встречал Карл Проффер, американский славист и основатель издательства «Ардис», выпускавшего русскую литературу. Проффер и другие почитатели поэта помогали ему обустроиться в Америке. Вскоре Бродский получил место «поэта-резидента» в Мичиганском университете.

Оказавшись на Западе, Бродский сразу же пресек попытки использовать его фигуру в политических целях, заявив в одном из первых интервью: «Я не стану мазать дегтем ворота Отечества». Он осуществил свои давние мечты – от путешествий по миру до управления самолетом (вскоре после приезда в США поэт выучился на пилота). Бродский успел лично познакомиться со своим кумиром, поэтом Уистеном Оденом, застав того в последний год жизни.

Англо-американский классик написал предисловие к первому сборнику стихов Бродского на английском языке и вообще хлопотал о молодом коллеге. «Благословение Одена изначально вознесло Бродского на недосягаемую высоту», – констатировала американская писательница и философ Сьюзен Зонтаг.

Одной из главных тем для размышлений Бродского в американский период стал язык, не только как пространство, в котором существует поэт, но и как сила, определяющая его мышление и саму жизнь. «Язык больше или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше пространства», – писал Бродский в эссе «Поклониться тени», посвященном Одену.

Эссе Бродского некоторые любят больше его стихов. В них мысль поэта, не связанная правилами стихотворной игры (пусть даже Бродский был виртуозом обращения с этими правилами), завораживает своей меткостью, а иногда непредсказуемостью.

В сторону Нобеля

После страстей, которые вызывала поэзия в Советском Союзе, Америка казалась равнодушной к этому виду искусства, как и ко всему, что нельзя хорошенько монетизировать. Лучшим вариантом для стихотворца было существовать на зарплате при каком-нибудь университете – так делал и Бродский. В отличие от многих других советских литераторов-эмигрантов, жаловаться на недостаток внимания он не мог. Американские слависты, респектабельные соотечественники вроде танцора Михаила Барышникова, местные литературные авторитеты вроде Дерека Уолкотта или Сьюзен Зонтаг, семья художественного директора издательской корпорации Condé Nast Александра Либермана – круг общения Бродского в США был элитарным.

Александр Галич, Галина Вишневская, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович и Иосиф Бродский. Вашингтон, 1975

Vostock PhotoПоэтому присуждение ему Нобелевской премии в 1987-м стало неожиданностью только в СССР, где Бродский в глазах многих продолжал оставаться «окололитературным трутнем». Премия еще больше повысила его статус, открыв возможность для реализации давней задумки – проекта по популяризации поэзии среди простых американцев. По инициативе Бродского было издано несколько тысяч поэтических сборников, которые раскладывались в отелях, как это делают с Библией.

Бродский помогал и некоторым друзьям – по его протекции Сергея Довлатова напечатал авторитетный журнал The New Yorker. С прочими мог вести себя иначе: когда Эдуард Лимонов, в те годы малоизвестный поэт и автор скандального романа «Это я – Эдичка», попросил Бродского дать ему рекомендацию, то получил текст, из которого узнал, что он – современный Свидригайлов.

Колючий характер Бродского был общеизвестен. Он мог быть резким, нетерпимым и воинственным. «В последние годы его авторитарность бросалась в глаза, но должен сказать, что в молодости желание настоять на своем, сломить чье-то несогласие было ничуть не меньше», – писал Анатолий Найман.

Бродский с Нобелевской премией по литературе. Стокгольм, 1987

Vostock PhotoБродскому было присуще то, что можно назвать «интеллектуальным мачизмом», стремлением во что бы то ни стало доминировать в разговоре, в компании. В кругу преданных почитателей, глядевших ему в рот и готовых терпеть любые уколы, это было несложно.

Компаний же, в которых он не мог главенствовать, Бродский избегал. Тот же Найман вспоминает, как однажды Иосиф поспешил покинуть дружеское собрание, где тон задавали насмешливые поэты-острословы вроде Владимира Уфлянда или Леонида Виноградова: «Тогда Бродский был в этом не силен, чувствовал себя, уступая другим, неуютно». В таком кругу даже спешный уход Бродского стал поводом для шутки: «От нас ушел большой поэт!»

Впрочем, некоторые друзья знали его нежную и заботливую сторону. Знала ее и любовь поэта последних лет, ставшая его женой Мария Соццани, итальянка с русскими корнями, родившая Бродскому дочь Анну-Марию.

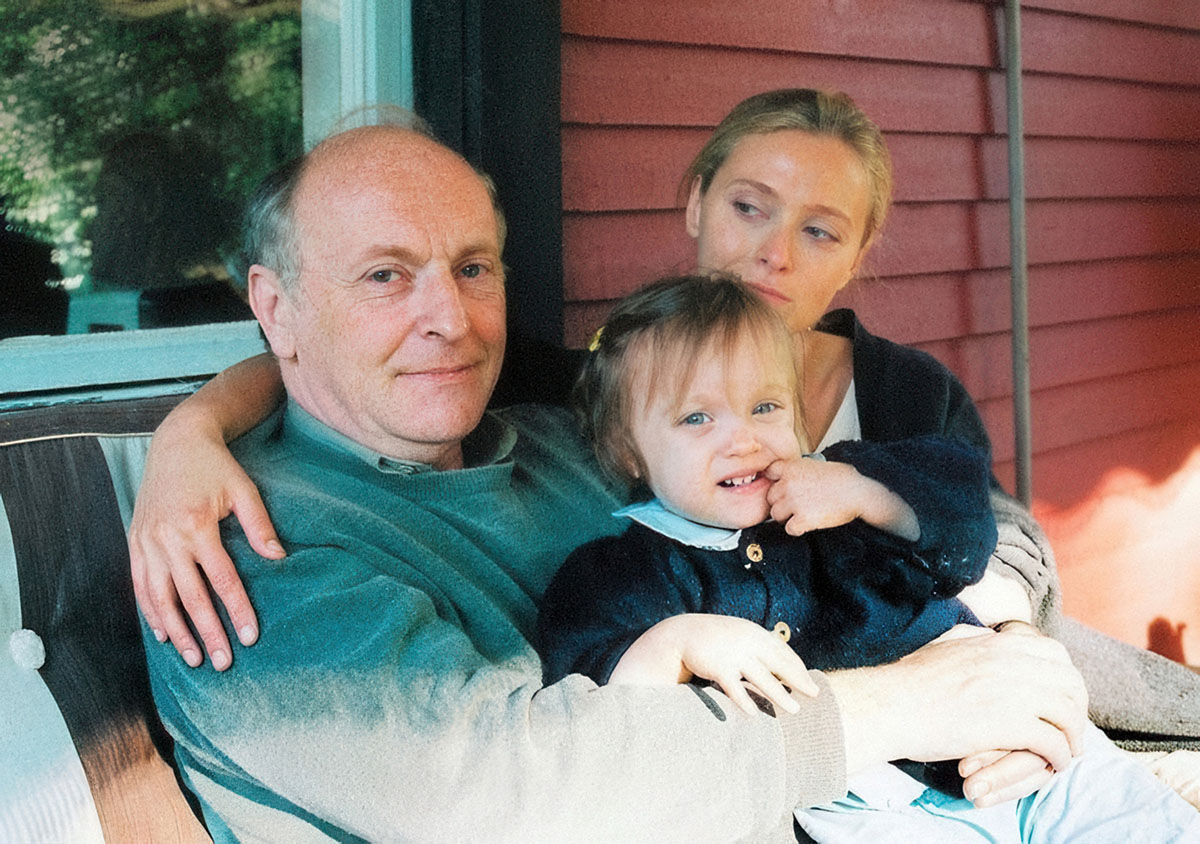

Бродский с женой Марией и дочерью Анной на шведском острове Торе, август 1994

Vostock PhotoПерестройка упразднила железный занавес, и в гости к Бродскому потянулись его старые ленинградские и московские друзья. Сам он на родину возвращаться не спешил и так в итоге и не вернулся – знаменитая строчка «на Васильевский остров я приду умирать» не стала пророческой. Умер Бродский у себя дома в Нью-Йорке от инфаркта: болезни сердца преследовали его с молодости.

Похоронить себя завещал в Венеции, на улицах которой происходит действие единственного прижизненного российского документального фильма о поэте «Прогулки с Бродским».

Не зная Брода

Бродский не боялся скандалов и любил резкие и провокативные высказывания. Ему, как и всякому ценящему глубокую и смелую мысль, доставляло удовольствие иной раз поддеть ту «полуинтеллигентную шпану», которая, получив формальное образование, превратилась в лидеров общественного мнения, по сути, оставшись носителями узкого, трафаретного взгляда на мир. Он мог ошарашить «культурного» собеседника матерным анекдотом, да и сама его поэзия при всем ее тяготении к классицизму – это не чинные тексты для института благородных девиц, частенько она бывает откровенно хулиганской.

Бродский был колючим и при жизни, а уж в нынешнюю эпоху «сверхчувствительных людей» блогеры обнаруживают, что он-де был и сексистом, и имперцем, да кем только не был.

Особенно много шума поднялось несколько лет назад вокруг стихотворения «На независимость Украины». На фоне присоединения Крыма к России определенная часть публики бросилась выискивать и клеймить «имперский дух» в русской литературе, и недвусмысленное поэтическое высказывание Бродского, датируемое началом 1990-х («Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго: скатертью вам, хохлы, и рушником дорога»), вызвало у многих оторопь, учитывая, что поэт был одной из «священных коров» либеральной интеллигенции.

Фрагмент стихотворения «На независимость Украины»

«С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса».

Это стихотворение относилось к числу малоизвестных, а некоторые даже уверяли, что это фальшивка. Однако видео, на котором Бродский читает его в 1992 году, положило конец спорам. Начались другие: «Как он мог?» Кто-то считал этот поступок поэта «неудачной шуткой», кто-то проводил фрейдистские параллели с обидой мужчины, брошенного любовницей, а кто-то злорадствовал, что «рукопожатные и неполживые» лишились своего кумира.

Думается, всех этих комментаторов автор, скорее всего, припечатал бы парой крепких фраз. Как при жизни, так и после смерти толпа не может простить Бродскому его предельный индивидуализм – свободу быть частным независимым лицом и говорить все, что считает нужным и как считает нужным, не раскланиваясь перед какими бы то ни было институциями. Всей своей жизнью он отстаивал право на этот свободный от обязательств перед коллективом голос и, как видно, остался не понят даже теми, кто считает себя любителем и знатоком его творчества.