Но ведь мы, вооруженные телескопом послезнания, можем порассуждать и в более широком контексте: Халхин-Гол (1939), Хасан (1938), трагедия Чехословакии (1938–1939), начало Японией войны в Китае (1937), испанская гражданская война (1936) – любое из этих событий могло запустить маховик мировой войны.

В этом кроется диалектика спонтанного. Война была неизбежна, она была подготовлена всем контекстом международных отношений того времени, включая Первую мировую войну (1914–1918) с комплексом заключенных по ее окончании соглашений и конфликтами 1930‑х (межгосударственными и внутриполитическими). Не столь уж и важно, на каком конкретно эпизоде дипломатические фигуры смахнули с шахматного поля и выкатили туда пушки.

История постоянно бросает игральную кость. И если условия созрели и не меняются к лучшему, эта «русская рулетка» рано или поздно заканчивается выстрелом – как в Сараево или в Гляйвице. Начинается война.

Новый сезон

Существует довольно-таки взвешенная и обоснованная концепция, согласно которой две мировые войны ХХ века были частью единого конфликта с перемирием посередине. Такой подход, не будучи мейнстримом исторической науки, многое объясняет в международных отношениях. Например, откровенно неэффективный характер глобального регулирования безопасности в 1920–1930‑е, а также механику коалиций за полутора исключениями (одно – Япония и половина – находящийся в изоляции Советский Союз, выписывавший из-за этого сложные фигуры внешнеполитического пилотажа между Германией и Англией в 1939–1941 годах). Даже судьба Италии в чем-то схожа: резкая смена партнера в начале первой войны и ранний выход из второй на фоне разных, но все же вполне ограниченных предвоенных планов территориального расширения под шумок за счет чужой свары.

Но важнее не это, а то, что Первая мировая война, по сути, не решила ни одной проблемы из числа тех, что к ней привели, да вдобавок создала новые. То есть основным результатом Первой мировой стала Вторая. Противостояние Британии и Германии сохранилось, но протекать стало в гораздо более скверных условиях: обе державы изрядно истрепались – одна сильно задолжала США и надломилась внутренне, вторая просто лежала на боку и остро переживала национальную катастрофу. При этом уже в начале 1920‑х отдельные английские деятели, глядя на то, как невероятно подешевевшие из-за гиперинфляции марки немецкие товары хлынули в Европу, начали задаваться вопросом: «За это ли мы боролись?»

Германия чувствовала себя униженной условиями Версальского мира. И небезосновательно: первый подход к снаряду решения «германского вопроса» союзники исполнили исключительно неграциозно, да к тому же не довели дело до конца. Вторая война решит вопрос доминирования немецкого государства предметно и на долгие годы – вплоть до окончания политической перестройки в Европе к моменту распада биполярной системы. Но итоги первой войны только разогрели немецкий реваншизм.

Реваншизм сам по себе явление неновое. Например, Первая мировая для французов начиналась как переигрывание франко-прусской войны 1870 года – возвращение исконных Эльзаса и Лотарингии. Новым было другое: la Belle Epoque, «прекрасная эпоха» рубежа XIX–XX веков, глобализация, прогресс и процветание ушли безвозвратно. Точнее, прогресс остался, но вряд ли этому многие порадовались. Массовые мобилизационные армии, авиабомбардировки и химическое оружие сделали высокотехнологическую «войну моторов» тотальной, касавшейся каждого на фронте и в тылу одинаково. А немыслимые прежде цифры потерь в позиционных мясорубках Соммы, Вердена и Изонцо девальвировали цену человеческой жизни и что-то необратимо изменили во взглядах на мир.

Травмированный всегда видит мир искаженным, потому что в первую очередь его занимает травма, даже если он этого и не осознает. Возможно, это и есть настоящая причина неудач глобального регулирования в межвоенный период и кажущихся сегодня смехотворными потуг Лиги Наций, бессильной перед надвигающимся штормом «второй серии» великой войны. В этом мире уже нельзя было жить «по-старому», а прежние игроки, произнеся все положенные ритуальные фразы про гуманизм и «отказ от войны как инструмента национальной политики», садились и сдавали карты на старый манер, как в бесконечном 1913‑м, не обращая внимания на длинные столбики долгов, ряды крестов и шеренги с факелами.

И конфликт на Халкин-Голе, и гражданская война в Испании могли стать триггером для начала Второй мировой войны. На фото: комиссар проводит в артиллерийской части политбеседу перед боем на реке Халхин-Гол

Трошкин / РИА НовостиВосстание масс

Есть и такая концепция: 1920‑е – 1940‑е стали периодом борьбы тоталитарных режимов с демократиями. Этот конфликт не был основным, но игнорировать его нельзя, поскольку тоталитаризм межвоенного периода выглядел решением, которого не могли дать старые режимы – демократии, олигархии и автократии.

Народ вышел в политику непосредственно, сломав прежние сословные предрассудки и сложившиеся форматы. Национал-социализм в Германии и фашизм в Италии уверенно решали проблему занятости и сплочения нации. Многие представители элиты страдавшей от экономической депрессии Британии искренне восхищались управленческими успехами нацистов! Далеко на востоке совершенно невозможные дела творили коммунисты, возводя на руинах Гражданской войны корпуса гигантских комбинатов и небывалыми темпами наращивая выпуск в промышленности. А какая у красных вдруг на ровном месте появилась армия, с такой-то авиацией и тысячами танков!

Тоже ведь печать времени: все понимали, что мир изменился, но продолжали пытаться жить по-старому, однако в глубине сидела простая мысль – новому времени нужно новое общество, новое государство, новые ценности. Так может, это оно и есть?..

Бойцы-республиканцы в Барселоне

AP / TASS«Это» оказалось, мягко говоря, спорным решением. Переживший войну советский тоталитаризм довольно быстро утратил откровенно людоедские лагерные замашки, став по мере сил удобным и даже в чем-то комфортным для жизни (через 30 лет, впрочем, надоест населению и он). Германия же выбрала крайний вариант тоталитаризма – с нацизмом и расовой теорией во главе угла, – и результаты его внедрения на практике до сих пор служат эталоном, с которым сравнивают любую новую опасную идеологию. Он же лег в основу и нового миропорядка после Второй мировой – не как фундамент, а как жупел: не сделать бы вот так еще раз.

Вторая мировая не была дракой свободных и тоталитарных миров, хотя сейчас многие пытаются вывернуть историю наизнанку, доказывая это. Но вот что совершенно точно подготовило почву для этого конфликта, так это разногласия и недоверие между разными типами социально-политических режимов. Где-то эти разногласия мешали договориться, где-то способствовали нагнетанию напряженности – так, по кирпичику, выстроилась стена. Не причина войны, но ее декорация.

Своя чужая война

Советская история очень любила красить тот период контрастными тонами: животная агрессивность нацистской Германии, лицемерная слабость, коварство и высокомерие союзников по бывшей Антанте, мелочная местечковость молодых восточноевропейских режимов – и пламенный идеализм большевистской власти, в одиночку боровшейся за коллективную безопасность и мир в Европе среди слепцов, дураков и подонков.

Другая крайность, столь же малосостоятельная и осмысленная, – попытка представить Вторую мировую плодом сговора Гитлера и Сталина, состоявшегося под носом у ничего не подозревавшего свободного мира.

У Советского Союза хватало проблем, которыми приходилось заниматься круглосуточно и с напряжением всех сил. Но вот задача сохранения мира в Европе и тем более создания там системы коллективной безопасности явно не относилась к числу первоочередных забот Москвы. За исключением, возможно, узкого понимания «коллективности». Дело в том, что находящаяся в одиночестве великая красная держава если в чем и нуждалась, так это в возвращении в «мировой концерт» и хотя бы частичном признании своих интересов остальными крупными игроками (в идеале – юридически, но для начала просто по факту).

Но вряд ли более того. Идеологический антагонизм двух систем – еще одна константа межвоенного периода. Несмотря на то, что понятие «мирное сосуществование» возникло еще в 1920‑х, большевистский Союз оставался парией на международной арене. Да и в самом предвоенном СССР не скрывали скепсиса по поводу самой возможности нормальных отношений с капстранами.

Напротив, неизбежная будущая война виделась как последний вал «общего кризиса империализма», который сметет пошатнувшееся и отжившее старое и откроет дорогу мировой революции и объединению всех прогрессивных сил, так что «чем хуже, тем лучше». Но – «боже, убереги мой дом, подожги соседний». Никакого троцкизма: первую республику рабочих и крестьян надлежит оберегать от этих потрясений, придерживаясь во внешней политике жесткого реализма. Поэтому, как в средневековой поговорке, если двое захотели подраться, пусть идут во Фландрию. А мы посмотрим, до чего они докатятся через 4–5 лет очередной окопной войны и что там потом можно будет сделать: присоединиться к одолевающей коалиции или же прихлопнуть выдохшегося победителя? Поскольку оба хуже, и они бы нас точно не пожалели.

Это сейчас мы понимаем, что моторный блицкриг вермахта и люфтваффе сильно недооценивали, и сценарий нового Вердена не реализовался. В итоге решение на троечку – неполных два года, купленных у Риббентропа в августе 1939‑го, вместо полноценного выжидания в роли мудрой обезьяны на дереве – теперь видится верхом прозорливости советского руководства. И у некоторых даже получается представить его результатом высокоморальной борьбы СССР за мир в Европе для всех.

…А если бы удалось отсидеться и начать войну не 22 июня, а по своему выбору? Кто из ныне живущих не аплодировал бы Сталину и его операторам внешней политики, избавившим СССР от ужасов второй серии всеевропейской бойни и обеспечившим ему одну из лидерских позиций на международной арене? И кто бросил бы в них камень, осудив успехи и жизни, купленные выжиданием, лавированием, разделом зон влияния и циничным стравливанием капиталистических и фашистских режимов между собой? Нашлось бы в этом мире место для тех, кому моральность в политике стала бы не утешением для едва не проигравшего, а глубоко осознанным принципом одиночки в толпе ликующих победителей?

С другой стороны, а велика ли была свобода маневра у СССР? Безусловно, Москва не стремилась построить мир во всей Европе путем переговоров с капстранами, но и капстраны испытывали еще меньшее желание договариваться с Советами, допуская их к принятию внутриевропейских решений. Вся история тягомотных переговоров с англо-французскими миссиями весной–летом 1939‑го прямо-таки кричит о том, что с той стороны их вели во многом «для галочки» и на всякий случай. Союз, прямо скажем, тоже не демонстрировал чудес челночной дипломатии и коалиционного строительства.

По-видимому, стоит заключить, что все ждали войну как «естественный сценарий» и все ждали, что война спишет накопившиеся противоречия, не решаемые иным путем. И каждый думал, будто уж он-то знает, какой будет эта война, а также надеялся, что нашел способ провернуть ее подешевле, а то и с прибылью.

Война, как обычно, решила по-своему.

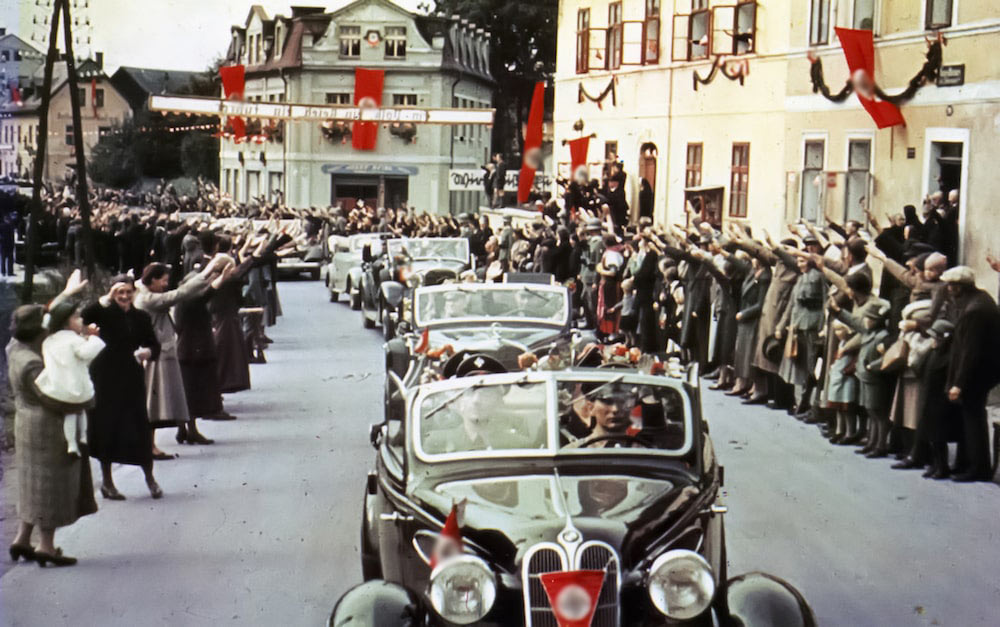

Въезд Адольфа Гитлера в город Эгер в Судетской области, октябрь 1938 года

Pictorial Press / Vostock photoРезультаты пересдачи

«Целью любой войны является мир, лучший, чем довоенный» – эта максима английского историка Лиддел Гарта пасует перед результатами что Первой, что Второй мировых войн. Слишком уж масштабными оказались разрушения, жертвы и культурные шоки, чтобы надеяться хоть на какую-то возможность окупить их хоть каким-то итогом войны. Но в узком смысле слова мир как миропорядок после Второй мировой действительно стал лучше, чем до нее.

Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали: к краткому перемирию между двумя сериями большой войны, ломавшей миропорядок, да не доломавшей до конца и взявшей паузу. Итоги Второй мировой оказались, позволим себе это циничное замечание, достаточно ужасными, чтобы их невозможно было игнорировать. Экзамен удалось пересдать, хотя и высокой ценой.

Потребовалось создать принципиально новую мировую архитектуру безопасности, в которой роль прежних великих европейских держав, непосредственно несших ответственность за весь цикл безобразий 1914–1945 годов, уменьшалась. Более того, именно по итогам нацистских экспериментов в области «окончательных решений» была сформирована идея международного правового базиса, позволяющая внешнее силовое вмешательство на консенсусной основе. Мир полностью поменялся, и то, что с 1945‑го не произошло ни одной крупной войны, во многом заслуга этого результата.

Можно, конечно, отдавать роль великого миротворца ядерному оружию, и в этом есть свой резон. Заметим, однако, что неплохо зарекомендовавшие себя в холодной войне институты ООН создавались пусть и формально уже в ядерную эпоху, но еще до того момента, когда ужас ядерной катастрофы занял действительно центральное место в планировании войны военными и восприятии мира политиками.

То есть эта грандиозная вторая тридцатилетняя война 1914–1945 годов закончилась тогда, когда великим державам удалось прищемить собственные амбиции и придумать новый мир, может, и не лучше, чем образца благословенного 1913‑го, но и уж точно не хуже.