В поисках знаний

Словом «распределение» часто объединяются два разных, хоть и взаимосвязанных понятия. Если целевое распределение применялось к выпускникам после завершения учебы, то целевое обучение по чьему-либо заказу позволяло им эту учебу начать. Оба явления возникли много веков назад, первое – на Востоке, второе – на Западе. В средневековых европейских университетах многие студенты учились на средства феодалов или епископов, которым требовались грамотные управленцы. За свое обучение студенты должны были отработать на заказчика оговоренный заранее срок, тем, кто пытался избежать этого, грозила тюрьма.

На Востоке студентов всегда рассматривали как «кадровый резерв» государства. Лучший пример – китайская академия Ханьлинь, в переводе «Лес кистей» (иероглифы до сих пор пишут тонкими кисточками), то есть «изобилие мудрости». Основанная в 738 году, она вплоть до падения Китайской империи обеспечивала ее чиновниками, генералами и поэтами (сочинение стихов было одним из главных предметов обучения, программа не менялась столетиями). Все студенты Ханьлиня, кроме больных и совершивших преступления, распределялись выпускной комиссией в разные ведомства и провинции, где должны были служить до императорского указа об отставке; уволиться самим было нельзя.

Без права на Юрьев день: чем грозит выпускникам медицинских вузов законопроект о наставничестве

Россия, как евразийская держава, в разные эпохи заимствовала то западный, то восточный опыт, начав с первого. Еще в 1602 году царь Борис Годунов, страдая от нехватки образованных людей, послал 18 московских дворян учиться в Англию, чтобы они по возвращении передали свои знания другим. Однако в Смутное время о них забыли, и только 11 лет спустя назначенная новым царем Михаилом Романовым комиссия попыталась выяснить их судьбу. Оказалось, что никто из 18 не пожелал вернуться на родину – все успешно устроились на новом месте, а один, Микифор Олферьев, окончив Кембридж, стал англиканским священником. Русские послы пытались силой увезти невозвращенца на родину, но друзья-англичане помогли ему сбежать.

Куда более системно подошел к целевому обучению внук Михаила Пётр Великий. Еще до своей поездки в Европу он указом от 22 ноября 1696 года отправил туда несколько десятков отпрысков знатных семей для обучения прикладным наукам. В указе не оговаривалось, что после возвращения они обязаны служить государству – в петровские времена дворяне (которыми были все посланные) и так были обречены на военную или штатскую службу до отставки по старости или болезни. Пётр неустанно направлял за границу все новых студентов, но далеко не всем это шло на пользу. Историк Василий Ключевский писал: «Неподготовленные и равнодушные, с широко раскрытыми глазами и ртами, смотрели они на нравы, порядки и обстановку европейского общежития, не различая див культуры от фокусов и пустяков». Часто на учебу вообще посылали насильно, и многие пытались любым способом избежать этой «милости». Например, помещик Иван Морков (к слову, уже немолодой, имевший жену и детей), отправленный в Венецию для изучения навигации, тайком вернулся в Россию и постригся в монахи, но Пётр приказал снова отослать его за границу.

Один из петровских «птенцов», Иван Неплюев, учившийся в испанском Кадисе, вспоминал: «Партии таких учеников, все из дворян, были рассеяны по важнейшим городам Европы: в Венеции, Флоренции, Тулоне, Марселе, Париже, Амстердаме, Лондоне, учились в тамошних академиях живописному искусству, экипажеству, механике, навигации, инженерству, артиллерии… Богатые хорошо выучивались пить и тратить деньги, промотавшись, продавали свои вещи и даже деревни, чтобы избавиться от заграничной долговой тюрьмы, а бедные, неаккуратно получая скудное жалованье, едва не умирали с голоду».

Траектория успеха: какие преимущества получают студенты и работодатели от целевого обучения

При Петре в России появились и свои учебные заведения, однако первый университет (Московский) был открыт только в 1755 году. В поисках знаний многие по-прежнему уезжали учиться за границу, а для женщин это вплоть до революции оставалось единственным шансом получить высшее образование.

Преемники Петра, в отличие от него, относились к заграничному обучению подозрительно, считая, что на Западе студенты заражаются подрывными идеями. Император Николай I как-то заявил: «Те, что выезжают за границу, возвращаются в Россию с самыми ложными и вредными о ней понятиями». Понятно, что никаких «целевых» групп за границу больше не посылали, да и внутри страны выпускников вузов никто не заставлял работать на государство (хотя многие из них именно это и делали).

Было лишь одно исключение – Императорское училище правоведения, основанное в 1835-м. Поскольку оно подчинялось Министерству юстиции, его студенты, сплошь потомственные дворяне, после выпуска должны были отработать шесть лет в судебных учреждениях. Обучение было платным, но за многих учащихся платило государство. Лучших выпускников распределяли в Сенат и министерства, прочих отправляли во все концы громадной империи. Памятью об училище стали не только стишок «Чижик-пыжик, где ты был?» (студентов-правоведов звали «чижиками» за желто-зеленую форму), но и две тысячи высококлассных юристов и администраторов, служивших России.

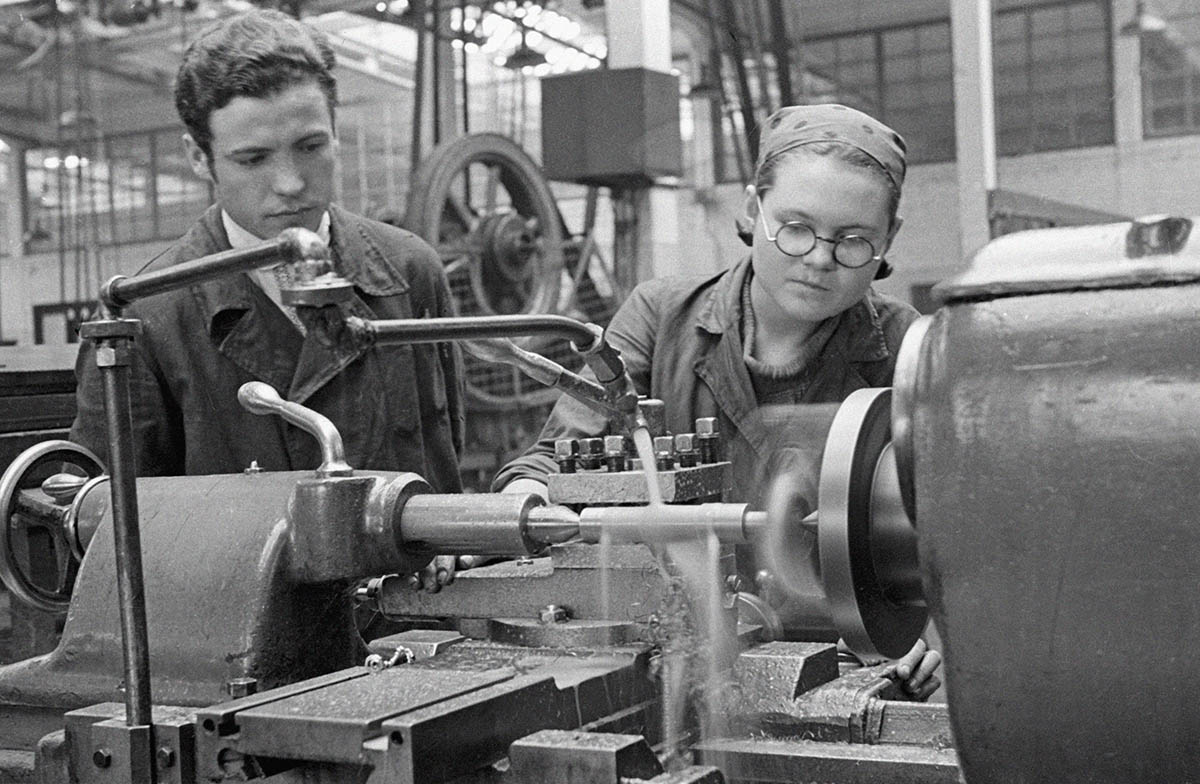

Рабфаки и фабзавкомы

Революция 1917 года уничтожила не только старые учреждения, но и прежнюю систему образования. В целях ликвидации неграмотности большевики решили охватить обучением как можно больше представителей «трудящихся масс», которых стали принимать в вузы без экзаменов и какой-либо подготовки. Довольно скоро, однако, выяснилось, что студенты из рабочих и крестьян, порой с трудом умеющие читать, не справляются с учебой и парализуют весь процесс обучения, а ведь вузы должны были как можно скорее готовить специалистов для возрождения экономики.

Весной 1919-го Наркомпрос принял постановление об организации при вузах вечерних курсов для подготовки рабочей молодежи к поступлению. Рабочие приходили туда после смены, и не все подряд, как прежде, а рекомендованные парткомом за трудолюбие и тягу к знаниям. Курсы быстро набирали популярность – туда устремились не только рабочие, но и выходцы из «эксплуататорских классов», которым пришлось устраиваться на завод, чтобы получить высшее образование. Вскоре инициативу развили – по новому постановлению на базе курсов были созданы рабочие факультеты (рабфаки). Нарком просвещения Луначарский говорил: «Мы пробили стену в университетах и вузах, и так как в эту брешь рабочий все-таки впрыгнуть не может, то мы построили там лестницу, которая называется рабфак».

Почем нынче знания: как рассчитывают стоимость платного образования в вузах

По декрету Совнаркома «О рабочих факультетах» 1920 года на рабфаки принимались рабочие и крестьяне от 18 лет (верхняя возрастная планка не устанавливалась), рекомендованные парткомами и профкомами своих предприятий. Обучение длилось три года и включалось в трудовой стаж, рабфаковцы не платили за обучение, напротив, получали стипендию (сначала вместо нее выдавались продуктовые карточки) и бесплатную койку в общежитии. Зачисляли их без экзаменов (требовалось лишь умение читать и писать), потом так же без экзаменов принимали в вуз. Запуганные приемные комиссии закрывали глаза на плохую подготовку рабфаковцев, считалось даже, что чем грубее и нахальнее они себя ведут, тем больше шансов поступить.

Когда первые рабфаковцы окончили вузы и пришли на производство, оказалось, что многие из них не владеют специальностью и не могут заменить старых специалистов. Поэтому государству пришлось изменить подход к рабфакам: режим учебы ужесточили, а вступительные экзамены в вуз с 1925 года заставили сдавать наравне с другими абитуриентами.

Все больше рабфаков создавалось при отраслевых вузах – их выпускники автоматически получали работу на предприятиях соответствующей отрасли. Это стало первым шагом к распределению «восточного» типа, когда будущее всех (или почти всех) студентов определяется государством. Вторым шагом стало учреждение вечерних рабфаков, ученики которых приобретали знания без отрыва от производства и после выпуска оставались на том же месте. Дневные рабфаки тем временем теряли свое значение, поскольку подготовку к вузу обеспечивала теперь средняя школа. Последний из них закрылся в 1941-м.

В 1933 году, в условиях «великого перелома», Совнарком своим постановлением ввел обязательное распределение для всех выпускников вузов. Отныне они, как петровские дворяне, обязаны были по приказу государства отправиться в любой уголок страны. Вскоре в Уголовном кодексе появилась статья 131 – «Неисполнение обязательств по договору с государственным учреждением», которую часто применяли к тем, кто не желал работать по распределению. Например, в 1939 году выпускницу Свердловского мединститута, отказавшуюся ехать в отдаленное село, приговорили к двум годам заключения. Другим рычагом, помогающим распределению, стал финансовый: в 1940-м ввели плату за обучение не только в вузах, но и в 8–10-х классах школы. В случае заключения договора о целевом обучении его оплачивало предприятие, куда студент должен был отправиться на работу после выпуска.

Советская власть развивала не только высшее, но и среднее образование. В 1918 году на крупных предприятиях стали создаваться школы фабрично-заводского ученичества, или фабзавкомы, куда принимали подростков 14–18 лет, имевших начальное образование. На самом деле в условиях разрухи «клиентами» ФЗУ обычно становились пойманные на улице беспризорники, которых мыли, кормили и начинали обучать сперва школьному минимуму, а уже потом ремеслу. Энтузиастом такого обучения был педагог-новатор Антон Макаренко – в его коммуне имени Дзержинского под Харьковом дети не только учились, но и выпускали фотоаппараты ФЭД и другие полезные товары. В 1933-м государство решило распространить опыт Макаренко на всю страну, создав сеть школ ФЗУ особого типа, где проходили «перековку трудом» малолетние правонарушители.

Если такие «кадры» предприятия брали неохотно, то выпускников обычных фабзавкомов принимали с распростертыми объятиями. Почти все они после окончания распределялись на предприятия своей отрасли, дав стране 2,5 млн рабочих. В 1940 году большинство ФЗУ были преобразованы в ремесленные школы, а в 1959-м – в профессионально-технические училища (ПТУ), где система распределения дожила до конца советской эпохи.

Комсомольцы-недобровольцы

После смерти Сталина многие суровые меры его правления стали постепенно отменять. Не стало исключением и целевое распределение – к тем, кто отказывался ему подчиниться, перестала применяться уголовная статья. С другой стороны, освоение целины и других отдаленных районов увеличило потребность в рабочих, врачах, учителях, туда должны были отправиться выпускники вузов, никак не подготовленные к непростым условиям сибирской тайги или даже обычного российского села. Почву под это подводили цитаты Ленина о том, что молодой специалист в процессе производства обязан сближаться с народом и стать его частью. Предполагалось, что такие специалисты, в большинстве своем комсомольцы, будут не только работать в глубинке, но и вести там пропагандистскую работу.

Не полагаясь на сознательность юношества, Совет министров в 1954 году принял постановление о том, что выпускники высших и средних специальных учебных заведений обязаны не менее трех лет проработать «в определенных пунктах непосредственно на производстве». Все министерства и ведомства СССР ежегодно представляли перечень нужных им специалистов в Министерство высшего образования, которое на основе этого ставило задачи вузам. Но уже в первый год план распределения был выполнен лишь на 80% – выпускники всеми правдами и неправдами избегали отправки в дальние сёла, а тем более в национальные республики. (Например, в 1961-м из 200 учителей, намеченных в РСФСР к распределению в школы Таджикистана, до места добрались всего 44.) В ход шли подлинные и мнимые болезни, взятки, срочные браки и рождение детей. Важным плюсом, кстати, была комсомольская работа, позволявшая устроиться получше и поближе.

Распределить требовалось всех, поэтому комиссии работали в спешке, уделяя каждому студенту всего пару минут и не вникая в обстоятельства, не позволявшие ему ехать в какой-нибудь медвежий угол. Случались и обратные ситуации: обладатели редкой специальности – археологи, лингвисты или переводчики с суахили – не могли добиться распределения и подолгу искали работу. Да и обычных учителей истории и литературы российские вузы готовили с избытком, поэтому студентам подобных специальностей часто разрешали распределяться самостоятельно.

Нежелание выпускников работать по распределению всерьез беспокоило власти. На комсомольской конференции в Ленинграде секретарь одного из райкомов возмущался: «Согласна выйти замуж хоть за памятник Петру, чтобы не поехать по распределению!» Отказников прорабатывали на собраниях, даже исключали из комсомола, но и это не помогало. В 1963 году ЦК КПСС распорядился выдавать выпускникам диплом только после трех лет отработки по распределению, но после снятия придумавшего такую меру Хрущёва ее быстро отменили. Дополнением «кнута» стал «пряник»: приехавшим в отдаленные районы выпускникам давали (а чаще обещали) квартиры, высокие зарплаты, прикрепление к поликлинике и другие блага. Однако жители больших городов (а еще больше – попавшие туда провинциалы) никак не хотели менять свою насыщенную, полную событий жизнь на провинциальную скуку. Да и снабжение в мегаполисах было, что немаловажно, куда лучше, чем в маленьких городах, не говоря уже о деревнях.

Поэтому с каждым годом количество работающих по распределению падало. Впрочем, тех, кто открыто отказывался ехать, было немного, гораздо больше людей добивались лучших вариантов при помощи влиятельных родственников. Об этом говорил тот же Хрущёв, ругая «генеральских петухов и кур», которые «устраиваются там, где они хотят, так сказать, стараниями кумушки-лисицы». Те, у кого «кумушек» не находилось, могли поехать на предприятие, куда их распределили, и убедить его руководство (зачастую небескорыстно) отказаться от своих услуг. Был и еще один способ – организовать «встречный» вызов себя как ценного специалиста на другое предприятие, расположенное ближе к месту жительства.

Тема распределения вышла даже на международный уровень. Перед молодежным фестивалем в Вене в 1959 году советским делегатам говорили, что буржуазная пресса использует этот вопрос для клеветы на социализм. На такую клевету полагалось отвечать, что распределение – огромное преимущество, поскольку оно отменяет безработицу. И добить собеседника тем фактом, что всё образование в СССР бесплатно. Действительно, плата за обучение, введенная при Сталине, была отменена в 1956-м.

Лабиринт распределения

В брежневские годы острота проблемы распределения была временно снята. Выпускников-горожан стали гораздо реже отправлять в отдаленные районы, где выросла своя сеть подготовки кадров. Вдобавок вернулась забытая с царских времен практика целевого обучения: в 1970-е вузы стали массово вне конкурса принимать абитуриентов, направленных отдельными предприятиями или регионами. От них требовалось сдать вступительные экзамены, причем иногда для экономии времени вузы направляли на места выездные приемные комиссии. После завершения учебы выпускники были обязаны вернуться на свое предприятие или в регион и отработать там положенный срок – не менее трех лет. На таких же условиях в крупных российских вузах обучались нацкадры – студенты из союзных республик, обычно переведенные из своих университетов для завершения образования. Преподаватели относились к ним гораздо терпимее, а свои республики выплачивали стипендию (часто независимо от результатов учебы, что вызывало тихую зависть других студентов).

В 1969-м появился еще один источник целевого пополнения вузов – возрожденный рабфак, именуемый теперь подготовительным отделением. Причиной стало беспокойство советских идеологов о том, что рабочих и крестьян в вузах становится меньше. Год учебы (иногда вечерней) на рабфаке обеспечивал поступление, но трудящиеся не спешили пользоваться возможностью: престиж высшего образования (кроме элитного) упал, вузовские выпускники зарабатывали значительно меньше хороших рабочих, а тем более фирмачей-спекулянтов. Поэтому на рабфак, как и в 20-е, пошли выходцы из интеллигенции, «для галочки» устроившиеся на завод, что давало им возможность поступить в вуз, минуя заслон льготников – кроме целевиков и нацкадров, к таковым относились граждане, вернувшиеся из армии, обладатели красного диплома и даже многодетные родители.

В целом система, сочетающая целевое обучение и распределение, была неплохо сбалансирована, но и она вызывала недовольство. Выпускники хотели работать не на государство, а на себя. Это стало реальностью в годы перестройки, после чего обязательное распределение превратилось в анахронизм. В последний раз о нем упоминал приказ Гособразования СССР 1988 года, а вот в законе РФ «Об образовании» 1992 года никаких следов распределения уже нет. Но радоваться студентам не пришлось – образование быстро переходило на платные рельсы. В таких условиях целевое обучение лиц, заручившихся направлением от региона или предприятия, осталось главной возможностью учиться бесплатно. Это было выгодно для всех, кроме государства, по-прежнему оплачивавшего учебу целевиков. В итоге в 2019-м было принято постановление правительства РФ, по которому квоты на целевое обучение устанавливают не вузы, а госорганы, а целевики должны отработать на заказчика не менее трех лет или вернуть средства, потраченные на учебу.

В последние годы, непростые для нашей страны, государство все активнее вмешивается в экономику. В высших и средних учебных заведениях вводятся все новые целевые программы по обучению необходимых разным отраслям специалистов. Вновь заговорили и о распределении выпускников как неплохом способе избежать текучки кадров. Сторонники его введения кивают на Белоруссию, Узбекистан и другие постсоветские страны, где в той или иной мере сохраняется такая практика. Но если к распределению и стоит возвращаться, то с осторожностью, тщательно изучив недостатки прошлого опыта и не забывая его достоинств.