О людях и гвоздях: как возник миф о неумении китайцев воевать

Интернет полнится цитатами, приписываемыми китайским философам. Кто хотя бы раз не встречал мемы с глубокомысленными изречениями Конфуция или Сунь-цзы или не слышал про «древнее китайское проклятие», суть которого сводится к пожеланию жить в эпоху перемен? На поверку 99% этих цитат – фейки. Они отражают не китайскую мудрость, а расхожие представления о ней. Совсем другое дело поговорка «из хорошего железа не делают гвозди, хороший человек не пойдет в солдаты». Она действительно родом из Китая и известна как минимум со времен Северного периода династии Сун (конец Х – начало XII в.).

Поговорка используется до настоящего времени, чем изрядно раздражает политработников Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Периодически они даже разоблачают этот «феодальный предрассудок» в своих статьях.

В мире эта поговорка стала частью большого исторического мифа о китайской военной истории, согласно которому, «Китай никогда не любил воевать» и «всегда всем проигрывал войны». Этот миф, казалось бы, должен рассыпаться в прах при взгляде на политическую карту мира. Но он оказался весьма живуч, и теперь, когда КНР стала сверхдержавой с огромной армией, этот миф может привести к крайне опасным для всего мира последствиям.

Исторические корни

Чтобы разобраться, как возникла поговорка про людей и гвозди, надо посмотреть, что представляла собой армия династии Сун. На раннем этапе существования централизованных китайских империй (например, в правление династии Хань) рядовой состав армий формировался на основе воинской повинности, которую постепенно вытеснила наемная военная служба.

Проблема хронической нехватки добровольцев решалась посредством использования отправки в армию в качестве уголовного наказания. В результате армия становилась сборищем мелких уголовников, бродяг, несостоятельных должников и прочей такого рода публики.

Офицерский корпус традиционных китайских армий формировался из представителей привилегированных слоев общества, которые, как и гражданские чиновники, должны были сдавать императорские экзамены. Военная экзаменационная система, делавшая акцент на специфических военных навыках, просуществовала в Китае до XIX века.

Военные экзамены и полученные на них ранги считались менее престижными, чем гражданские. Но важно учитывать, что численность штатных гражданских чиновников в Китае была крайне невелика, чем и обусловливался их крайне высокий статус и огромная власть.

Получение низших штатных должностей (т. е. должностей, назначаемых императором) в гражданском госаппарате открывалось для лиц, сдавших экзамен провинциального уровня и получивших звание цзюйжэнь. Таких званий, например, за один экзамен, проходивший раз в три года, присуждалось при разных династиях от одной тысячи до полутора на всю страну. Низшей позицией для таких людей была должность начальника целого уезда. Штатным чиновникам подчинялось на порядок большее число чиновников вспомогательного штата, престиж которых в обществе был, наоборот, весьма низок. В социальной иерархии они стояли гораздо ниже, чем армейские и тем более гвардейские офицеры.

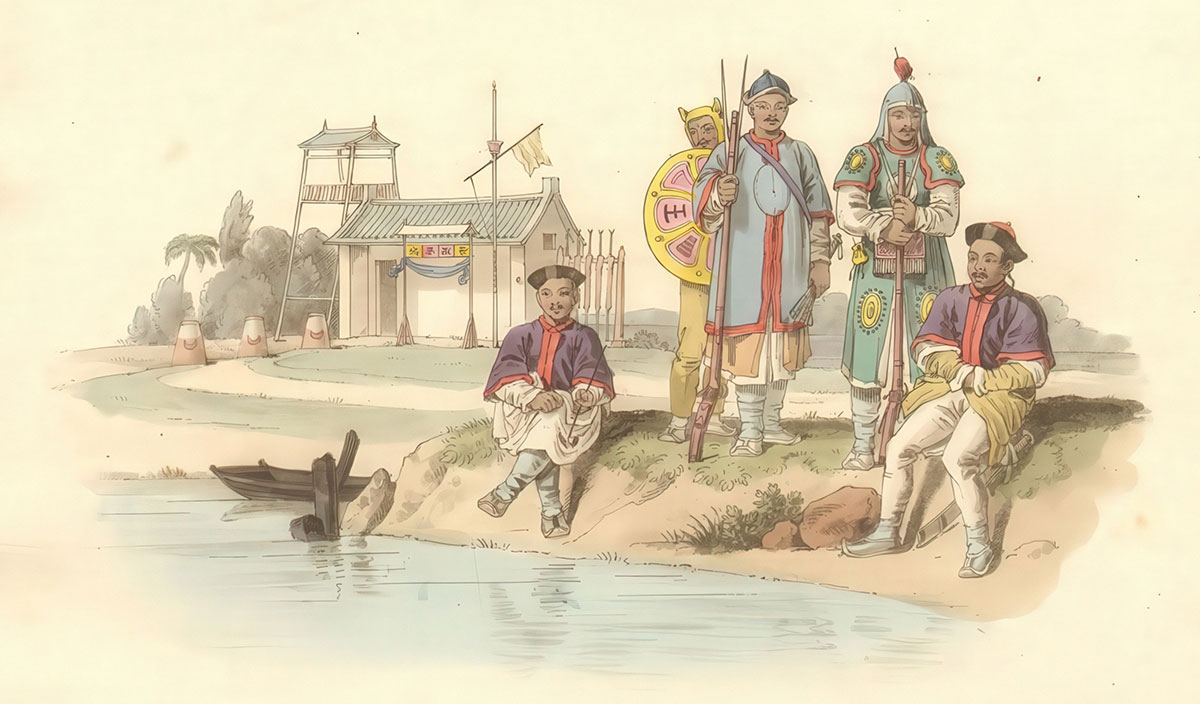

Военный пост в Китае с группой солдат. Художник Уильям Александер, 1814 г.

Antiqua Print Gallery/Vostock PhotoВ целом китайская военная система в своих социальных аспектах напоминала ту, что существовала в XVII–XVIII веках в Европе: относительно привилегированный офицерский корпус и рядовой состав, набранный из социальных низов вперемешку с преступниками. Отношение к рядовым европейских армий и флотов той эпохи ничем не отличалось от сложившегося в традиционном Китае. Социальный статус рядового солдата в западных армиях был крайне низок еще в первой половине XIX века. Как отмечал герцог Веллингтон в 1811 году, «на регулярную службу поступают только люди самого худшего склада». Военная служба была наказанием, от нее прятались, от солдат постоянно ждали разного рода бесчинств. Поговорка про людей и гвозди в Европе XVIII века не вызвала бы ни у кого серьезных возражений.

Современные представления о престиже солдатской службы на Западе – плод европейской истории XIX века с ее постепенным распространением всеобщего призыва, повсеместным подъемом национализма и милитаризма. В Китае в силу общей отсталости этот процесс развернулся гораздо позже, уже в ХХ веке, и вплоть до образования КНР сталкивался с серьезными трудностями: внутриполитическим хаосом, острой нехваткой квалифицированных военных кадров, крайней бедностью и средневековыми пережитками.

Воинственный Китай

По сути, регулярная армия с централизованным командованием, унифицированной и современной системой подготовки была создана в Китае лишь в 1950-е, то есть уже при коммунистах. К слову, на Тайване армия современного типа возникла в те же годы.

Восстановив контроль над континентальной территорией страны, Народно-освободительная армия Китая в 1950–1953 годах успешно вмешалась в Корейскую войну, нанесла серию поражений войскам ООН во главе с США и спасла от гибели КНДР. Для сравнения: СССР в Корейской войне ограничился отправкой на помощь северянам небольших по численности авиационных и зенитно-артиллерийских частей.

В 1962 году после долгого пограничного спора Китай провел «маленькую победоносную войну с Индией». Тщательно подготовившись, хорошо выбрав время (война началась в разгар Карибского кризиса, когда СССР и США были заняты другими вопросами), Пекин нанес внезапный и сокрушительный удар по индийским войскам на всем протяжении границы, захватив значительные территории.

Американские солдаты, захваченные в плен Китайской народной добровольческой армией во время Корейской войны

Universal Images Group/Akg-images/Vostock PhotoКНР отправляла войска и для участия в войнах в Индокитае – в 1967 году их численность во Вьетнаме достигла 170 тысяч человек, существенная часть которых – зенитчики и летчики – непосредственно участвовала в боях. СССР был вовлечен гораздо менее значительно. Помимо советников во Вьетнамской войне в период с лета 1965-го по осень 1966 года были задействованы несколько укомплектованных советскими военнослужащими зенитно-ракетных дивизионов.

Чему России стоит поучиться у Китая в сфере ракет средней и меньшей дальности

В 1969-м Пекин сознательно спровоцировал обострение и небольшие по масштабам пограничные конфликты на границе с СССР. Военная составляющая этих столкновений была несущественной. Китай применил военную силу и пошел на столкновение со сверхдержавой для достижения ряда внешнеполитических и внутриполитических целей, которые были им достигнуты в полной мере – одной из них был запуск процесса налаживания отношений с США.

Разумеется, в течение 1950-х и 1960-х НОАК вела и постоянные боевые действия низкой интенсивности в Тайваньском проливе, как правило, демонстрируя свое преимущество перед противником.

Попутно шла многолетняя военная кампания против партизанского движения в Тибете, действовавшего при поддержке США и Индии. Это движение удалось подавить к началу 1970-х, несмотря на экстремальные географические условия и протяженную китайско-индийскую границу.

Реформы и открытость

В феврале 1979-го Китай начал военную кампанию против Вьетнама, заключившего всего лишь двумя месяцами ранее Договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. Договор включал в себя, пусть и в размытом виде, обязательства Москвы оказать военную помощь Вьетнаму в том случае, если он подвергнется внешней агрессии – иначе говоря, КНР напала на союзника ядерной сверхдержавы.

История этого конфликта была изрядно мифологизирована в Советском Союзе, и многие мифы о случившемся тогда «разгроме» НОАК живы до сих пор. Война с Вьетнамом действительно выявила массу недостатков китайской армии в сфере боевой подготовки и технического оснащения. Вместе с тем китайцы продемонстрировали упорство, высокую устойчивость к потерям, способность к проведению крупных наступательных операций.

В конечном счете Вьетнам был спасен от разгрома концентрацией советских войск на Дальнем Востоке и в Монголии, а также прямыми военными угрозами Москвы в адрес Пекина.

Китай не смог решить в ходе этой войны своей главной задачи – спасения союзного режима кампучийского диктатора Пол Пота. Но способность к проведению такой военной акции заставила и Москву, и Вашингтон взглянуть на военный потенциал КНР более внимательно. В последующие годы США предпринимали шаги по укреплению своего партнерства с Китаем, а СССР начиная с 1982 года взял курс на постепенную нормализацию советско-китайских отношений.

За отводом китайских войск с вьетнамской территории последовала пограничная война между Китаем и Вьетнамом. Она продолжалась до конца 1980-х и состояла из обстрелов, рейдов спецназа, столкновений на море и периодических боев небольших пехотных подразделений. Последним аккордом этого противостояния стало морское сражение у островов Спратли 14 мая 1988 года, когда китайцы нанесли поражение отряду кораблей вьетнамского флота и захватили Южный риф Джонсона.

Таким образом, сравнив частоту и масштабы применения военной силы СССР и Китаем в один и тот же период 1949–1989 годов, мы обнаружим, что Китай использовал ее и более часто, и более результативно. КНР даже после смерти Мао Цзэдуна могла осознанно пойти на риск столкновения с ядерной сверхдержавой в том случае, если считала, что возможная выгода перевешивает опасность.

Престиж военной службы в Китае в этот же период значительно вырос, как росла и роль военных в различных сферах общественной жизни страны. На фоне «культурной революции» армия превратилась в несущую опору государства и на определенный период взяла на себя функции гражданского управленческого аппарата.

Какой будет война за Тайвань, и как она повлияет на весь мир

Период пассивной внешней политики Пекина, наставший в начале 1990-х и продлившийся почти 30 лет, был связан с конкретными и уникальными условиями в мировой политике. После распада СССР Китай должен был научиться выживать и развиваться в условиях однополярного мира и американского доминирования.

Оборонительная позиция и стремление выиграть время для экономического и промышленного рывка не имели альтернатив. В это время китайские вооруженные силы действительно не вели существенных боевых действий. Пекин прибегал к демонстрации силы лишь для защиты своих т. н. «коренных интересов», как это было в случае Третьего Тайваньского кризиса 1995–1996 годов.

Вместе с тем уже ко второй половине 2010-х базовые условия, предопределившие переход Китая к пассивной внешней политике после окончания холодной войны, в основном исчезли. Однополярная система распадалась, Соединенные Штаты теряли контроль над ситуацией в мире и перестали восприниматься как безусловный лидер. Изменилось и соотношение сил между Китаем и США и в экономике, и в военной сфере.

Возобновление использования КНР военной силы как полноценного инструмента внешней политики – поэтапный процесс, который идет давно. На этом пути Китай уже миновал такие этапы, как расширение географии деятельности своих вооруженных сил, создание сети военных и военно-технических партнерств, проведение большого числа военных учений, в том числе в зонах потенциальных конфликтов.

При первом боевом применении китайской армии после почти 40-летнего перерыва ставки будут весьма высоки. Пекин постарается, чтобы это произошло в тщательно подготовленных и просчитанных условиях и с гарантированным результатом. Разумеется, если противники Китая позволят ему действовать в столь комфортной обстановке.

Автор – директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".