Два раза Ку: 95 лет со дня рождения Георгия Данелии

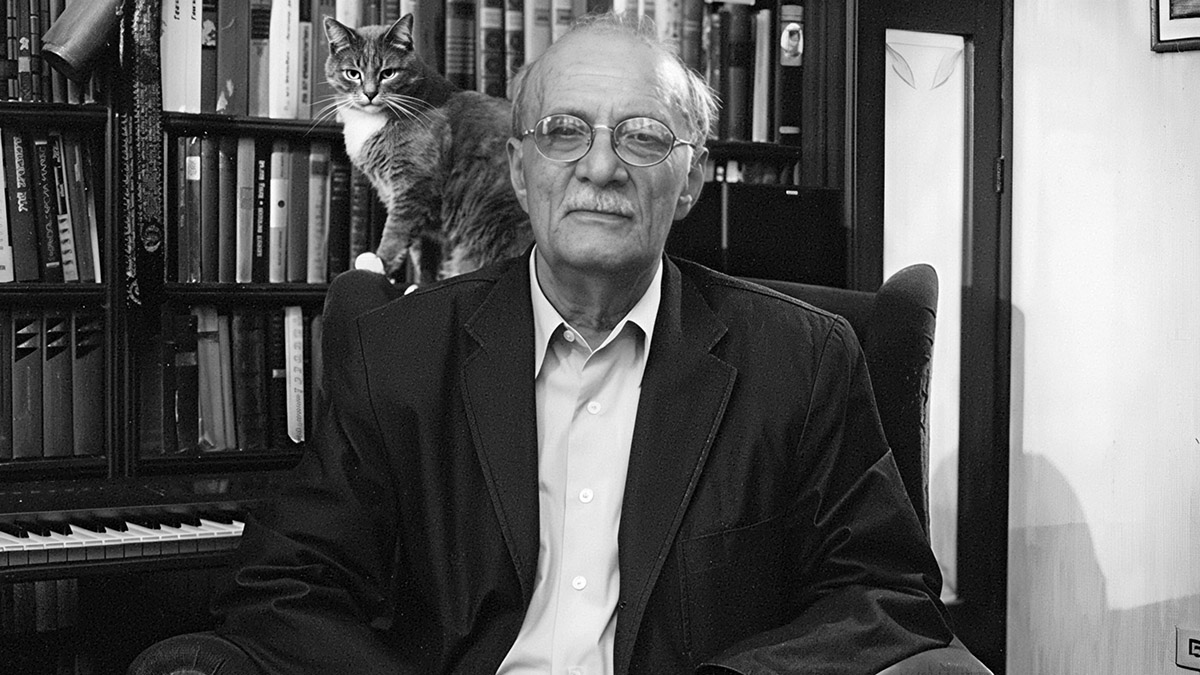

Режиссер Георгий Данелия

©Sovkinoarchive/Vostock Photo25 августа исполняется 95 лет со дня рождения одного из главных режиссеров отечественного кино – Георгия Данелии. «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» – порой трудно поверить, что все это подарил нам один человек. Данелию причисляют к «большой тройке» корифеев советской комедии, вместе с Гайдаем и Рязановым, хотя его фильмы не назовешь комедиями в привычном смысле. Это деликатное кино, чей автор внимательно вглядывается в своих героев и порой не может удержаться от шутки, просто потому что у него хорошее чувство юмора.

Он из джаза

С одной стороны, Данелия – чистокровный грузин, с другой – из московской семьи, где было принято говорить по-русски. Когда во время Великой Отечественной войны он некоторое время жил с матерью в Тбилиси, то ходил в русскую школу. Грузинский освоил позже – познакомившись с кругом грузинских журналистов (Мэлор Стуруа, Гурам Асатиани и другие), в котором предпочитали вести беседы на родном языке.

Данелия вырос советским человеком в лучшем смысле этого слова: собрал в себе самое ценное из разных культур, не впадая в крайности – имперскость или национализм.

Он появился на свет в Тбилиси, а через год его семья переехала в Москву, где отец Николай начал работать на строительстве первой линии метро, впоследствии став главным инженером Метростроя. Мать Георгия Мери происходила из знатного рода Анджапаридзе, ее сестра Верико была знаменитой актрисой. Муж Верико Михаил Чиаурели – режиссер «Георгия Саакадзе», «Клятвы» и «Падения Берлина», лауреат пяти Сталинских премий. В небольшом эпизоде чиаурелиевского «Незабываемого 1919 года» (1951) можно увидеть и нашего героя.

Со временем в кино начала работать и мать Георгия, хотя по образованию она была экономист. Мери Анджапаридзе была на «Мосфильме» вторым режиссером, сняла и несколько собственных фильмов, например «Слуша-ай!..» (1963) по рассказам Юрия Германа.

В гостях у семьи Данелия, жившей в бараке для метростроевцев в Уланском переулке, часто бывали знаменитые гости – от актера Бориса Андреева до режиссеров Сергея Эйзенштейна и Александра Довженко. Учитывая такой бэкграунд, Георгию была прямая дорога в кино. Даже строгий отец ворчал, что сыну самое место во ВГИКе. Правда, в его устах это была не похвала: Николай Дмитриевич актеров и режиссеров не жаловал и, «направляя» сына во ВГИК, имел в виду, что этот институт – последнее пристанище для разгильдяя. По собственному признанию Данелии, в юности его не интересовало ничего, кроме джаза. В школе он собрал «джаз-банду», в которой играл на ударных.

Но Георгий был гордым и идти в кино по блату считал унизительным. Вместо этого он поступил в Московский архитектурный институт и вполне довольствовался бы работой проектировщика, если б не обнаружил, что она представляет собой унылую волокиту. Не сама по себе – просто начальство молодого Данелии просило выполнять задания как можно медленнее, чтобы не дай бог не закончить раньше срока и не получить в награду за это еще большую нагрузку. От такой профанации дела Данелия просто изнывал.

Случай с газетой

Его спас курьезный случай – вроде тех, что встречаются в его фильмах: сочетание правдоподобия и фантастики. Однажды в обеденный перерыв Данелия обнаружил во дворе своей конторы крепко выпившего и мирно спящего гражданина. Георгий с приятелем разбудили его, и тот, делая вид, что ничего особенного не произошло, достал из кармана газету и принялся делать вид, что читает. Данелии же в глаза бросился заголовок в этой газете, сообщавший, что Мосфильм объявляет набор на Высшие режиссерские курсы. С тех пор мысль о том, что кинорежиссура может все-таки быть повеселее работы в ГИПРОГОРе (Государственный институт проектирования городов), засела в его голове.

Пройдя собеседование, но не веря в то, что его примут во Мосфильм, Георгий начал оформлять трехгодичную командировку в Китай – всё интереснее, чем чахнуть в конторе, – как вдруг узнал, что он в числе 14 зачисленных на курс Михаила Ромма.

Его первой ученической киноработой стала короткометражка «Васисуалий Лоханкин» (1958) по Ильфу и Петрову. Роли в ней сыграли тогдашние студенты школы-студии при МХАТе Евгений Евстигнеев и Галина Волчек. Много лет спустя Волчек сыграет унылую Варвару Никитичну, подругу Бузыкина в «Осеннем марафоне».

Практику Данелия проходил у Григория Рошаля, снимавшего «Хмурое утро» (1959), третью часть «Хождения по мукам». Там Данелия познакомился с актрисой Любовью Соколовой, игравшей Анисью. Она была старше на девять лет, но это не помешало их роману, приведшему к свадьбе. До этого наш герой уже был однажды женат – на Ирине Гинзбург, дочери замминистра нефтяной промышленности Семёна Гинзбурга. В том браке родилась дочь Светлана, которая позже стала адвокатом и прототипом Светланы Георгиевны в «Мимино» – Данелия специально сохранил имя и отчество.

Дипломная работа Данелии – киноновелла «Тоже люди» по одной из сцен «Войны и мира». Главную роль Залетаева в ней сыграл начинающий актер Лев Дуров. В этом коротком фильме уже видны характерные черты стиля Данелии. Сидящие у костра зимой 1812 года русские солдаты отогревают и отпаивают водкой случайно приползшего к ним полуживого француза; тот, придя в себя, поет песню и засыпает. Взяв в качестве материала серьезный роман, режиссер выбрал сцену, в которой тонко оттенял всё трогательное, комичное, душевное. Он говорил о человечности посреди жестокой войны, но делал это без пафоса, а через юмор и сострадание.

Для детей и взрослых

Окончив режиссерские курсы, Данелия устроился ассистентом на «Мосфильм». Еще недавно он недоумевал, зачем ему кино, заняться которым настойчиво рекомендовали родственники, теперь же, войдя во вкус, он рвался снимать собственные фильмы, а не быть у других авторов на подхвате.

Свой фильм никому не известному новичку доверять не спешили, но если новички объединялись в коллектив, то доверия со стороны студии и чиновников было уже больше. Поэтому Данелия скооперировался со своим другом и сокурсником Игорем Таланкиным. Они выбрали недавно вышедшую повесть Веры Пановой «Серёжа» – несколько историй из жизни пятилетнего мальчика – и уговорили писательницу стать формальным соавтором сценария, который они написали вдвоем. Имя знаменитой Пановой возымело действие, и фильм запустили в работу.

"Настоящий командир": 100 лет режиссеру и актеру Владимиру Басову

Среди сотен детей на кастинге выделялся Боря Бархатов – прежде всего своей не по возрасту серьезностью: он принялся дотошно выяснять у техников и режиссеров, сколько энергии потребляет тот или иной аппарат. Такая вдумчивость понравилась Данелии и коллегам – осталось только перекрасить темноволосого Борю в блондина.

Со взрослыми ролями было сложнее: Данелия не сразу принял пару Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Незадолго до того они сыграли Отелло и Дездемону в фильме Юткевича, и нашему герою не хотелось, чтобы у зрителя возникали ненужные ассоциации.

В процессе съемок он даже поссорился с Бондарчуком, выпив лишнего и обозвав того надутым индюком. Но конфликт удалось уладить, а в итоге Бондарчук с Данелией крепко подружились.

«Серёжа» (1960) до сих пор остается одним из лучших фильмов о детстве. Он снят как бы от лица маленького мальчика; друзьям-режиссерам удалось сделать так, что зритель смотрит на все происходящее не свысока, с позиции взрослого, а наоборот, вовлекается в то, как все переживает сам Серёжа.

От причала и далее

Дебют получился впечатляющим: об этой ленте много писали, она получила приз фестиваля в Карловых Варах, а главный журнал о кино «Советский экран» назвал «Серёжу» лучшим фильмом года. Данелия и Таланкин заслужили почет и право снимать самостоятельно. Георгию «медные трубы» понравились, но он осадил себя: «Я понял: буду рассчитывать на успех – вообще никогда ничего не сниму. Не надо думать о результатах. Надо снимать то, что самому нравится и за что потом не будет стыдно».

Он выбрал сценарий «Путь к причалу», который его ровесник и бывший моряк Виктор Конецкий написал по мотивам собственной новеллы – и основательно переработал эту историю об одиноком боцмане, погибающем, не успев повидать сына.

Данелия никогда не делал фильмы по первому варианту сценария, даже если сам его написал. Многие работавшие с Данелией сценаристы охали и от его волюнтаризма (как Кир Булычёв, при участии которого создавался фильм «Слезы капали»), и от невероятной работоспособности. Многолетний соавтор нашего героя Резо Габриадзе рассказывал, что Данелия работал по 14 часов в день, и этот темп не мог выдержать никто из коллег. Вообще Габриадзе удивлялся, зачем Данелия ищет сценаристов, хотя сам может писать превосходно.

Снимая «Путь к причалу», Данелия отправился в творческую экспедицию в Арктику, где с ним произошел ряд опасных приключений: режиссер чудом не сорвался с мачты, на которой во время шторма пытался снимать с оператором Ниточкиным, его чуть не убила толпа пьяных бичей, а в довершении ко всему на шее у него образовалась опасная флегмона (инфекционное воспаление), которую судовой врач оперировал без наркоза.

На главную роль боцмана Росомахи Георгий пригласил старого друга своей семьи Бориса Андреева («Трактористы», «Падение Берлина», «Илья Муромец»), главную женскую роль отдал тоже хорошо знакомому человеку – своей жене Соколовой.

Фильм получился, как это называли в то время, «крепким, добротным», но не очень «данелиевским» – его мог бы снять и другой режиссер. Данелия же в дальнейшем всегда старался браться только за те работы, которые мог сделать он, и никто другой.

Даже более популярным, чем сам фильм, стала звучавшая в нем «Песня о друге». Вообще музыка из фильмов Данелии часто начинала жить отдельной жизнью: «Я шагаю по Москве», «Чито-грито» из «Мимино», «Милый, чё» из «Афони», «Мама, мама, что мы будем делать» из «Кин-дза-дза».

«Песня о друге» и вообще музыка к «Пути к причалу» были первым опытом сотрудничества Данелии с композитором Андреем Петровым, с которым режиссер потом сделает немало фильмов, в том числе «Тридцать три», «Осенний марафон» и, конечно же, «Я шагаю по Москве».

Искусство шагать по Москве

Данелия говорил, что он в принципе может переснять все свои фильмы, кроме одного – «Я шагаю по Москве» (1963). Потому что воли режиссера в данном случае недостаточно, ведь этот фильм создан не только им и его командой, а всей эпохой оттепели, с ее легкостью и оптимизмом, с просторной и беспечной Москвой 1960-х.

Алексей Локтев, Галина Польских и Никита Михалков в фильме "Я шагаю по Москве", 1963

РИА Новости«Я шагаю по Москве» (1963) был явной и нечаянной удачей, в нем совпало слишком многое, чтобы спланировать это заранее: и талант сценариста Геннадия Шпаликова, придумывавшего сцены на ходу, и первая роль юного Никиты Михалкова, и все прочие роли – от Саши в исполнении Евгения Стеблова до коротких эпизодов Владимира Басова и Ролана Быкова, а также операторская работа Вадима Юсова, и, конечно, музыка Андрея Петрова.

Кстати, «лекция о писательском мастерстве» в исполнении Басова, игравшего резонера-полотера, была почти дословным воспроизведением того, что Данелия со Шпаликовым слышали в свой адрес от редакторов, когда приносили на «Мосфильм» очередной вариант сценария. А вариантов было множество, и один из первых назывался «Верзилы». Оператор Юсов, перед тем работавший над «Ивановым детством» с Тарковским, признавался, что не стал бы снимать «Верзил». Его привлек именно тот вариант, что выкристаллизовался в итоге.

«Чистотой формы, к которой я всегда стремлюсь, дорог мне фильм "Я шагаю по Москве", – говорил Юсов, – Это целостный фильм. До сих пор я воспринимаю его как добрую и хорошую сказку о добрых и хороших людях. Наверное, в самой жизни не бывает такой чистоты отношений между людьми».

Данелия часто повторял, что он «сказочник, нормальный сказочник»: «Я всю жизнь снимаю то, чего не бывает, но, чтобы оно выглядело достоверно. С минимальным допущением».

А еще он объяснял, что снимает свое кино не «про что», а «про кого». То есть в центре его внимания – люди, а все, что с ними происходит в фильмах, лишь помогает раскрыть их характеры.

Кино про себя

После «Я шагаю по Москве» Данелия планировал экранизировать «12 стульев», сняв в главной роли Владимира Басова. «Это был бы гениальный Остап», – утверждал режиссер. Однако узнав, что в это же самое время Михаил Швейцер снимает «Золотого теленка», он «почувствовал, словно кто-то женился на моей невесте», и отказался от замысла, через несколько лет подарив его Гайдаю.

Вместо похождений Остапа он снял «Тридцать три» (1966). Из всего, что сделал Данелия, этот фильм ближе всего к традиционной комедии. Во многих картинах Данелии грустного и серьезного больше, чем смешного, и все равно их причисляют к комедиям – для удобства. Ведь для того, чтобы объяснить, как режиссеру удалось вызвать у зрителя улыбку, рассказывая ему о чем-то не совсем веселом, требуется много слов. В конце концов наш герой вывел формулу: «Комедия не обязана смешить».

В «Тридцать три» впервые появлялся один из любимейших актеров Данелии Евгений Леонов, здесь впервые звучала песня «На речке, на речке», которую Данелия затем будет вставлять в том или ином виде едва ли не в каждый свой фильм.

В «Тридцать три» веселый абсурдизм сочетался с тонкой социальной сатирой. Из-за этого история о Травкине, человеке с лишним зубом, явно не понравилась кому-то «наверху». Прокат фильма ограничили, а главными недовольными назначили космонавтов, в частности Гагарина и Леонова, которым травкинский сон о том, как его запускают в космос, якобы показался принижающим их заслуги.

В 1968 году Данелия снял «Не горюй!» – этот фильм он считал главным в своей жизни. Впервые за 10 лет работы режиссер обратился к грузинской теме (к условной грузинской трилогии Данелии относят также «Мимино» и «Паспорт»), но, как уже было сказано, он снимал не «про что», а «про кого» – в данном случае про себя. Вообще он говорил, что каждый фильм снимает «немножко про себя», но в случае с «Не горюй!» выражался более определенно.

В середине 1960-х Данелия планировал вместе со Шпаликовым сделать фильм по мотивам «Мертвых душ». Но стало понятно, что ленту, какой ее задумали друзья, скорее всего, не пропустит цензура. Были также идеи экранизировать рассказ Роберта Шекли «Ордер на убийство», поработать с Фазилем Искандером. Была очень напряженная работа с Расулом Гамзатовым над экранизацией толстовского «Хаджи-Мурата», узнав о которой экстремисты даже начали присылать Данелии письма с угрозами, что отрежут его детям головы, если имам Шамиль будет показан в фильме отрицательным персонажем. Из-за болезненности «кавказской темы» этот проект в итоге и закрыли.

В итоге из всего этого клубка страстей постепенно созрела идея сделать кино по любимой книжке своей матери – «Мой дядя Бенжамен» француза Клода Тилье, перенеся действие в Грузию конца XIX века.

Данелия поехал в Тбилиси искать помощников. На «Грузия-фильм» ему порекомендовали трех сценаристов: все они должны были появиться там на следующий день, так как все знали, что на следующий день привезут свежее пиво. Первым явился Резо Габриадзе – Данелии его очень хвалил Эльдар Шенгелая, работавший с ним на фильме «Необычная выставка».

Сделано в Грузии

Габриадзе стал одним из постоянных соавторов Данелии. Второй великой находкой при подготовке к съемкам «Не горюй!» оказался композитор Гия Канчели. К нему режиссера переадресовал Петров, сказав, что раз тот снимает грузинский фильм, значит, и композитор должен быть грузином. С Канчели Данелия работал так же много, как и с Петровым.

Наконец, третьим приобретением стал Вахтанг Кикабидзе, барабанщик группы «Орэра». Увидев однажды его по телевизору, мама Данелии сказала: «Вот он – актер, который тебе нужен».

Георгий Данелия с исполнителями главных ролей в фильме "Мимино" – Вахтангом Кикабидзе и Фрунзиком Мкртчяном, 1977

Sovkinoarchive/Vostock PhotoУ Данелии всегда получалось собрать невероятный актерский состав. Вот и в этот раз вместе работали Серго Закариадзе (незадолго до того пронзительно сыгравший в «Отце солдата» Резо Чхеидзе), Евгений Леонов, Анастасия Вертинская, Фрунзик Мкртчан, Сергей Филиппов, двоюродная сестра режиссера Софико Чиаурели и многие другие замечательные артисты.

Цветок и бульдозер: 90 лет Отару Иоселиани, режиссеру и певцу достойной жизни

Со второй половины 1960-х начался золотой период грузинского кино. Отар Иоселиани снял свой первый фильм – «Листопад» (1966), Шенгелая – «Необычную выставку» (1968), вскоре с «Кувшином» (1970) дебютировал Ираклий Квирикадзе. И, конечно, одним из главных фильмов, задавшим моду на грузинское кино, был «Не горюй!», снятый москвичом на «Мосфильме», хотя и при содействии студии «Грузия-фильм».

«Не горюй!» очень хвалил Федерико Феллини, он смотрел этот фильм несколько раз. Оценка любимейшего режиссера была для Данелии важнее всяких премий.

Осколок в глазу

Следующий фильм Данелия снял только через пять лет. «Совсем пропащий» по мотивам «Приключений Гекльберри Финна» вышел в 1973-м. Два года из этих пяти были потрачены на несостоявшийся итало-советский проект с предполагаемым участием Альберто Сорди и Евгения Леонова, в котором Данелия подменял Михаила Калатозова. Когда проект развалился, наш герой зарекся когда-либо работать на заказ.

В картине Александра Серого «Джентльмены удачи» (1971) Данелия значился как автор сценария, на пару с Викторией Токаревой, но фактически он был одним полноправных создателей этой всенародно любимой комедии. По документам он был художественным руководителем фильма, берущим на себя полную ответственность за его реализацию. Это было сделано, чтобы помочь другу, режиссеру Серому, который, выйдя из тюрьмы, куда он попал за нанесение тяжких телесных повреждений в драке, пытался реабилитироваться в кинематографии.

Помощь получилась что надо: по кассовым сборам «Джентльмены» перекрыли все популярные фильмы Данелии.

Вслед за «Пропащим» Данелия снимает «Афоню» (1975), «Мимино» (1977) и «Осенний марафон» (1979). Три сильнейших, безупречных, растасканных на цитаты фильма подряд – от такой производительности становилось даже немного страшно.

Георгий Данелия, Олег Басилашвили, Норберт Кухинке, на съемках фильма «Осенний марафон», 1979

Sovkinoarchive/Vostock PhotoИ фильм 1982 года «Слезы капали» был не хуже предыдущих, но зрителя отпугнуло его мрачноватое настроение: выросшая из сказки Андерсена история о том, как в целом положительному человеку, семьянину, чиновнику (в исполнении Леонова) в глаз попал осколок зеркала троллей, после чего он стал видеть в жизни только плохое и неприятное, – пожалуй, актуальна для каждого. Но не всем она пришлась по душе.

Невесело было и самому режиссеру. В начале 1980-х он похоронил родителей, пережил клиническую смерть от перитонита и с трудом находил силы жить дальше. Ему помог новый роман – с режиссером Галиной Юрковой, положивший конец другой многолетней любовной связи – с писательницей и соавтором по многим сценарием Викторией Токаревой. Собственно, «Осенний марафон» был основан на том, что происходило между Токаревой и Данелией.

Чатлане и пацаки

О «Кин-дза-дза» (1986) можно говорить бесконечно. Это фильм – целая вселенная, и трактовать его каждый может на свой лад. Меньше всего Данелии и Габриадзе нравилось, когда в нем видели только сатиру на советский строй. Он несоизмеримо больше этого. Данелии, как это часто было, повезло – он успел вовремя: несколькими годами раньше «Кин-дза-дза» просто не разрешили бы снимать, а через несколько лет советское кинопроизводство развалилось.

Это еще один фильм, цитатами, образами, звуками вплетенный в сознание отечественного зрителя. И это последний великий фильм Данелии. Монтировал он его в глубокой депрессии, на чистой силе воли – в декабре 1985-го трагически погиб сын режиссера Николай.

Юрий Яковлев, Георгий Данелия, Евгений Леонов, Станислав Любшин, Леван Габриадзе на съемках фильма «Кин-дза-дза!», 1986

Sovkinoarchive/Vostock PhotoВ следующем фильме «Паспорт» (1990) должен был играть Николас Кейдж – то-то было бы зрелище! Но дело невольно испортил Дэвид Линч, сняв Кейджа в «Диких сердцем» и тем самым подняв его рейтинг, а, как следствие, и гонорары. Они оказались не по карману французскому продюсеру, отвечавшему за проект.

На дворе был апогей перестройки: кооперация, самоокупаемость – и за деньгами на новый фильм Данелии пришлось обращаться уже не к государству, а к продюсерам. После всех перипетий и переговоров главную роль в «Паспорте» – грузина, случайно улетевшего в Израиль вместо очень похожего на него единокровного брата, но еврея по матери, – сыграл французский алжирец-еврей Жерар Дармон. Мог бы сыграть Кикабидзе, но французский продюсер желал иностранца.

Культ линчности: 75 лет Дэвиду Линчу, художнику темных глубин

Сыграл Дармон хорошо, да и фильм получился неплохим, хотя и грустным. Но время было такое – совсем не оттепель начала 1960-х. Большинству зрителей Данелии было не до кино, и «Паспорт» приняли с умеренным одобрением.

Новые времена, дикий капитализм, резкий переход страны от идеализма к самому варварскому материализму не радовали Данелию, о чем он исправно сообщал в каждом интервью. А в 1993 году снял об этом и кино – «Настю», по старой повести Александра Володина, которую сам автор в 1967-м уже экранизировал. Повесть о дурнушке, по волшебству превратившейся в красавицу, но не нашедшей счастья и вернувшейся в прежнее состояние.

Фильм Данелии насыщен приметами времени, которое теперь зовется лихими 90-ми; то, что авторы задумывали как гротеск, смотрелось вполне реалистично, например вечеринка на арендованной станции метро, за которой голодными глазами наблюдает простой народ в проносящихся мимо поездах. «Общество чатлан и пацаков», – вздыхал режиссер.

Капитан тонущей баржи

Если «Настю» часто показывали то ТВ, то «Орел и решка» (1995) с Кириллом Пироговым в главной роли по большей части прошел мимо зрителей. Откровенно плохих фильмов Данелия никогда не снимал, но это кино ничего не добавило к его репутации. Как и последняя его работа – «Фортуна» (2000) с Кикабидзе в главной роли. Снова Данелия горько – и не всегда удачно – высмеивал неуютные новые времена и их обитателей: нуворишей, бандитов, а также оттесненных на обочину жизни честных людей. Примечательно, что последние кадры этого последнего фильма – когда капитан баржи Кикабидзе тонет, но не до конца – были придуманы Данелией еще в самом начале его карьеры, во время работы над «Путем к причалу». Это была немного печальная перекличка.

Несмотря на эмфизему легких, которую Данелия заработал, куря всю жизнь по три пачки в день, несмотря на запои, которые много лет были его своеобразным отдыхом от напряженной работы, наш герой прожил долго – 88 лет. Последним его проектом стала мультипликационная версия «Кин-дза-дза», работа над которой заняла семь лет и которая вышла в 2012 году под названием «Ку! Кин-дза-дза». Мастер взялся за это неоднозначное дело, поскольку технические средства 1980-х не позволили ему тогда воплотить все задуманное.

Мультфильм получился занятный, но не шел ни в какое сравнение с оригинальной картиной.

Однако на старости лет были и безусловные удачи – а именно три книги воспоминаний, которые Данелия написал в 2000-х и 2010-х: «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна» и «Кот ушел, а улыбка осталась». Это не столько классические мемуары, сколько собрание баек, как охарактеризовал их сам автор – и тем, кто скучает по «настоящему Данелии», эти байки как бальзам на душу.

Фильмы Данелии, как правило, хорошо передают дух своей эпохи, но язык не повернется отнести их к «ретро», потому что они притягивают не антуражем, и не шутками и не поворотами сюжета – а тем, «про кого они». Про людей, которых мы знаем или хотели бы знать. Или не хотели бы знать, но не можем, потому что они – это мы. Фильмы Данелии – не про трагикомичные коллизии, а про Серёжу, боцмана Росомаху, веселого Кольку и мнительного Сашу, про Травкина, Бенжамена Глонти, Афоню, Мимино и Хачикяна, Бузыкина, дядю Вову и Скрипача – и других героев данелиевского космоса. Эти люди, хорошие и не очень, не стареют и не выходят из моды. Данелия снимал сказки, а сказки никогда не надоедают.

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".