Насколько сегодня велик в Китае интерес к изучению русского языка

Русский язык за несколько веков своего распространения в Китае прошел сложный путь. Сначала это был язык одного из соседей Срединной империи, необходимый для решения локальных торговых и дипломатических задач. Затем – главный иностранный язык, изучение которого считалось залогом модернизации и процветания Китая. И, наконец, после периода охлаждения отношений русский в Китае занял позицию одного из нескольких важных иностранных языков с достаточно светлыми (пусть на этот раз и ограниченными) перспективами.

Первый среди равных

В XVII веке Россия и Китай, долгое время находившиеся на географическом удалении друг от друга, сомкнули границы. Началась прямая торговля. Но вместе с тем начались и конфликты. В 1689 году Россия и Цинская империя подписали Нерчинский договор, урегулировавший целый ряд двусторонних вопросов. Документ был составлен на трех языках: русском, маньчжурском и латыни. Объяснялось это просто: маньчжурский – язык правившей в Китае династии, русский – понятно чей, а латынь – язык-посредник, который пришлось задействовать, поскольку в Пекине не было специалистов, владевших языком северного соседа.

Чтобы впредь избежать необходимости использовать латынь, доверяясь при этом переводчикам из числа миссионеров-иезуитов, уже в 1708-м императором Канси было принято решение об открытии в столице школы русского языка. Тогда-то и начался сложный, извилистый путь распространения «великого и могучего» в Китае.

Школа подчинялась напрямую двум важным ведомствам: Государственной канцелярии (Нэйгэ) и Палате по делам зависимых территорий (Лифаньюань), а чиновники–кураторы школы одновременно занимались и вопросами Пекинской духовной миссии, работавшей с 1710-го для окормления албазинцев (казаков, переселившихся в Пекин после захвата китайцами их родного приамурского острога Албазин), а также распространения православия в Китае. Таким образом, можно сказать, что школа была включена в единую систему курирования дипломатических и культурных связей с Россией.

Деятельность школы была сопряжена со множеством трудностей: не хватало квалифицированных преподавателей (чаще всего в качестве таковых использовались потомки албазинцев, владевшие устной речью, но не отличавшиеся грамотностью), не было учебников, а сами ученики плохо понимали, зачем им, подданным процветающей империи, изучение сложного языка, на котором разговаривают «северные варвары». Но все равно дела с изучением русского обстояли значительно лучше, чем с другими европейскими языками, которые вообще не интересовали имперские власти.

В середине XIX века все изменилось. Китай начал проигрывать европейцам одну войну за другой, так что и отношение к иностранным языкам стало иным. Теперь они оказались жизненно необходимы – как для того, чтобы отстаивать свои интересы, взаимодействуя с «заморскими чертями», так и для того, чтобы обеспечить модернизацию Китая. Эта мысль изначально разделялась лишь небольшой прослойкой наиболее передовых китайских мыслителей, но постепенно становилась все более популярной.

На этой волне в 1862 году было учреждено Училище иностранных языков Тунвэньгуань, где преподавали английский, французский, немецкий и японский. Прежняя Школа русского языка как самостоятельное заведение была упразднена и влилась в состав Тунвэньгуань. Русский язык стал «первым среди равных», а интерес к нему определялся теперь уже не только стратегическими задачами, но и вполне конкретными прикладными.

При этом география изучения русского в Китае начала расширяться – соответствующие школы во второй половине XIX века появились в Маньчжурии, Синьцзяне, а также в Тяньцзине и Ханькоу (район будущего города Ухань), где были сконцентрированы интересы предпринимателей, занимавшихся чайной торговлей.

Наконец, в 1898-м был создан Пекинский университет, в котором также преподавался русский язык. Правда, в качестве отдельной специальности он на первых порах не выделялся, а изучался как дополнительный предмет. Тогда же началось системное изучение русской литературы. Со временем именно она наиболее сильно повлияет на культурный ландшафт Китая ХХ века. Но подобный исход оказался возможен благодаря влиянию политических факторов, а именно: росту революционного движения, центром которого в 1920-е стала Москва.

Школа изучения русского языка в Шанхае, 1940-е

Rustock/Vostock PhotoПервый и единственный

Несмотря на то, что значение русского языка в Китае многократно усилилось в связи со строительством на рубеже XIX –XX веков в Маньчжурии Китайской Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог, сами китайские исследователи отсчитывают историю россиеведения и подлинного интереса к русскому языку от Октябрьской революции 1917 года и «Движения 4 мая» 1919-го. На это указывает, например, один из самых авторитетных китайских русистов современности Ли Юнцюань в статье, написанной для журнала «Российское китаеведение».

Интерес китайской интеллигенции к изучению русского языка был продиктован стремлением читать в оригинале произведения Ленина. Огромное влияние на «новую китайскую литературу» оказали произведения русских писателей – прежде всего Максима Горького и Николая Островского. Ли Юнцюань отмечает, что в период с 1921-го по 1949 год, то есть с момента основания Коммунистической партии Китая (КПК) до завоевания ею власти, на китайский было переведено 1045 русских литературных произведений, причем огромный вклад в этот результат внесли будущие классики китайской литературы Лу Синь и Ба Цзинь. Русский язык и русская культура оказались популярны среди части молодой городской интеллигенции, настроенной революционно. Серьезным стимулом к изучению русского служила возможность отправиться на учебу в СССР.

В период войны с Японией в центре занятого коммунистами района, в городе Яньань, была создана «бригада русского языка» – военизированное учебное формирование, предназначенное для подготовки партийных кадров со знанием самого важного и нужного для них иностранного языка. Знаменитая китайская русистка Ли Иннань (Инна Ли) считает, что «бригаду русского языка» можно назвать прародительницей большинства современных языковых вузов КНР, включая Пекинский и Шанхайский университеты иностранных языков. После освобождения Маньчжурии в Харбине в 1946-м из кадров «бригады русского языка» была сформирована Спецшкола русского языка, на базе которой позднее был создан Хэйлунцзянский университет – пожалуй, главный за пределами столиц центр русистики в КНР.

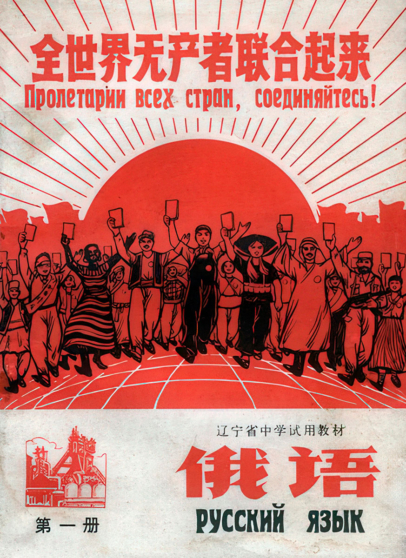

Обложка китайского учебника по русскому языку, 1969 г.

Rustock/Vostock PhotoЯньаньские кадры возглавили факультеты русского языка, которые стали активно создаваться по всей стране после победы Коммунистической партии Китая. К 1952 году их насчитывалось уже 36. Можно сказать, что после основания КНР русский занял нишу «языка модернизации», а владение им стало восприниматься как важный инструмент профессионального роста. Огромное значение для распространения русского языка имело то обстоятельство, что в 1949–1960 годах в КНР работал 861 советский специалист в качестве советников, педагогов или научных работников; Китай в те же годы направил на учебу в СССР более 8 тысяч студентов. Хорошо известно, что вплоть до 2000-х значительную часть китайской интеллектуальной и политической элиты составляли деятели, прошедшие стажировки или получившие образование в СССР. Среди них были и руководители КНР т. н. «третьего поколения» – председатель КНР Цзян Цзэминь (в 1955–1956 годах стажер автозавода «ЗиС») и глава правительства Ли Пэн (выпускник Московского энергетического института 1955 года).

Интерес к русскому языку в те годы был искренним, особенно среди молодежи. «Сегодня Советского Союза – это наше завтра», «Учиться у советских старших братьев» – эти лозунги были распространены по всему Китаю. «Катюша» и «Подмосковные вечера» как в оригинале, так и в переводе на китайский – суперхиты тех лет, с которыми для старшего поколения китайцев по-прежнему ассоциируется вся эпоха.

Даже те, кто не изучал русский язык, могли интересоваться русской литературой. Характерный пример – Си Цзиньпин, упомянувший среди своих любимых писателей Чернышевского, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Толстого, Чехова и Шолохова, а роман Чернышевского «Что делать?» неоднократно признавал произведением, особо повлиявшим на его личностное становление. Или вот, например, – о чем думаете вы, когда приезжаете в Сочи? А Си Цзиньпин в свое время сказал, что для него Сочи – это прежде всего город, где Николай Островский завершил работу над романом «Как закалялась сталь».

Пиком популярности русского в Китае стал проект перевода на кириллицу письменности всех народов КНР, включая как национальные меньшинства (например, уйгуров и казахов, чья письменность в СССР была кириллической), так и самих китайцев. О проекте отказа от иероглифики в пользу кириллицы можно прочитать, например, в дневниках Эдхяма Тенишева, откомандированного в 1956–1958 годах в КНР для изучения проблем и перспектив этого процесса.

Равный среди первых

Советско-китайский раскол 1960–1970 годов и отдельно десятилетие «культурной революции», когда под ударом находилось все иностранное, вызвали закономерную «заморозку» в китайской русистике и нанесли непоправимый удар по позициям русского языка в Китае. Этот ущерб проявился не только в сокращении числа обучающихся и гонении на лиц, владеющих русским языком, что надолго дискредитировало его, но и, например, в том, что письменности различных китайских национальных меньшинств были переведены не на кириллицу, как планировалось, а на латиницу или остались в арабизированной форме (как в случае с тюркскими народами Синьцзяна). Таким образом, был упущен фактор, который в значительной степени упростил бы овладение русским языком для многих неханьских народностей КНР.

Почему в Китае столько внимания уделяется краху СССР и его компартии

Инна Ли сравнивает этот феномен со «сдутым шаром». Русский из «языка модернизации» превратился в «язык врага». В 1972-м, в разгар «культурной революции», для подготовки военных и дипломатических кадров начался ограниченный набор на отделение русского языка Пекинского университета иностранных языков. Вслед за тем Министерство образования дало разрешение отдельным вузам раз в два года набирать немного студентов-русистов. Масштабы преподавания русского языка были совершенно не сравнимы с 1950-ми – во всей стране число учащихся едва ли достигало тысячи человек.

Более того, с середины 1970-х вслед за потеплением китайско-американских отношений резко начал расти интерес к английскому. С тех пор он неизменно сохраняет положение самого популярного и востребованного иностранного языка в КНР. А русскому пришлось для начала вернуть сданные позиции и побороться за место под солнцем с другими популярными иностранными языками – японским, корейским, немецким, французским.

В течение 1980-х гуманитарные и торгово-экономические контакты СССР и Китая постепенно восстанавливались, однако официально переход к полноценному развитию партнерских отношений произошел лишь в 1989 году. Соответственно, сотрудничество стало масштабно развиваться только в 1990-х, уже в совершенно иных исторических условиях. Крах КПСС и развал Советского Союза способствовали тому, что русский окончательно лишился статуса языка мирового коммунистического движения. Россия перестала восприниматься как пример для подражания в плане развития экономики и технологий. Поколение китайской элиты, хорошо знавшее русский язык, постепенно покинуло политическую сцену. В отличие от 1980–1990-х, в нынешнем руководстве КНР лишь один член Политбюро ЦК КПК владеет русским языком – это секретарь пекинского партийного комитета Инь Ли, в 1988–1993 годах учившийся в аспирантуре НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

И тем не менее можно говорить о возвращении русским статуса одного из самых распространенных иностранных языков в Китае. Да, речь о смещении английского языка с позиции гегемона не идет. Ухудшение китайско-американских отношений здесь ничего не изменило. Но свою нишу русский язык занимает прочно. Более того, русский стал языком межгосударственного общения Китая не только с Россией, но и с большинством стран постсоветского пространства. Можно привести такой примечательный факт: рабочим языком Секретариата механизма «Китай – Центральная Азия», который в 2024-м создан в Сиане (КНР), наравне с китайским языком является русский.

В настоящее время русский язык в качестве основной специальности выбрали порядка 25 тысяч китайских студентов в 175 вузах. Еще более 20 тысяч в 400 с лишним вузах изучают русский как факультатив или второй иностранный язык. 23 тысячи китайских школьников изучают русский язык в 120 школах (50 из них находится в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком). Для сравнения: английский в Китае изучают около 400 млн человек, а учителей этого языка насчитывается около миллиона.

В июне 2019-го председателю КНР Си Цзиньпину была присвоена степень почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета

Григорий Сысоев/РИА НовостиЯркая примета времени, к которой, тем не менее, нужно относиться без эйфории, – рост числа китайцев, отправляющихся учиться в Россию. С учетом слушателей подготовительных отделений их насчитывается более 60 тысяч человек. Причем динамика здесь поражает – десять лет назад в России учились чуть более 18 тысяч китайцев. Власти КНР одобряют выезд молодежи на учебу в другие страны, полагая, что таким образом снижается колоссальная конкуренция при поступлении в китайские вузы. Кто не может поступить на родине, уезжает за свой счет учиться за рубеж. Однако среди китайских специалистов-русистов распространено убеждение: далеко не всегда в этом вопросе количество переходит в качество – большинство таких китайских «стажеров» не имеют должной мотивации к изучению русского языка, учатся спустя рукава, нацелены лишь на получение документов о высшем образовании и, вернувшись в Китай, по специальности, как правило, не работают, а русский язык забывают.

Другое дело – студенты двухдипломных программ, а также стажеры, выезжающие на учебу за рубеж по различным стипендиальным программам. Нынешний период «лучших отношений в истории» создает крайне благоприятную почву для реализации таких форм образовательных обменов. Интерес есть и у высшего руководства двух стран, и у вузов, и у студентов. Поэтому, несмотря на то, что статус «первого и единственного» иностранного языка в Китае русский себе не вернет (впрочем, учитывая, как все печально завершилось в середине ХХ века, может, это и к лучшему), перспективы для системного, последовательного расширения позиций русского языка в КНР есть, и они определенно светлые.

Иван Зуенко – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".