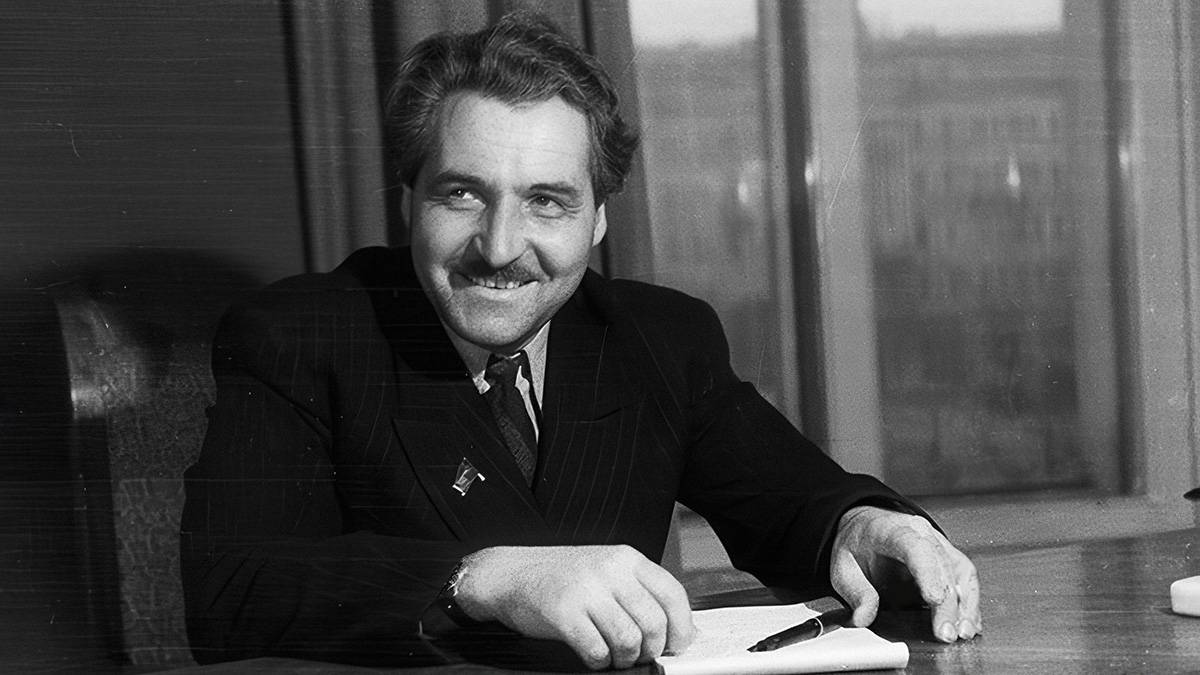

Красный флаг и голубая кровь

Родители нарекли Симонова Кириллом, но в юношеском возрасте он переименовал себя в Константина, потому что картавил и не выговаривал буквы «р» и «л». «Что толку называться именем, в котором не можешь произнести половины звуков. Тебя спрашивают, как зовут, а ты – Кии. Смех, да и только», – объяснял он.

С такими родителями, как у Кирилла-Константина, при советской власти рассчитывать на успех было нечего, а уж тем более на достижение тех высот, что в итоге покорились нашему герою. Но на то он и герой, чтобы совершать невозможное.

Его отцом был генерал-майор царской армии Михаил Симонов, после революции служивший у Врангеля, а после Гражданской войны оказавшийся в Варшаве. Мать – княжна Александра Оболенская, чьи сестры за свое благородное происхождение заплатили ссылкой и тюрьмой. Про отца Симонов говорил, что тот пропал без вести в Первую мировую (версия не слишком убедительная – сгинуть в безвестности такой крупной фигуре, как генерал, сложновато). Мать писателя репрессии обошли стороной, хотя она уже готовилась ехать в ссылку вслед за сестрами, когда после убийства Кирова большевики начали расправляться с «бывшими».

Генерал-майор Симонов в начале 1920-х звал ее с сыном к себе в Варшаву, но в то время она была уже второй раз замужем. Отчимом Кирилла стал Александр Иванишев, тоже военный, как и Михаил Симонов, тоже георгиевский кавалер и участник не только Первой мировой, но и Русско-японской войны, после революции занявший сторону большевиков.

Симонов родился в Петрограде, но детство провел в Рязани, где отчим преподавал военное дело в десантном училище, а юность – в Саратове, куда Иванишева с семьей перевели по службе.

Пролетарская юность

Жизнь в военных городках сформировала характер Симонова. Он уважал дисциплину, четкость, терпеть не мог нытиков и разболтанных людей. Тем не менее путем отца и отчима он не пошел, к большой досаде последнего. Как вспоминал сам писатель, его заворожила романтика советской индустриализации: «Была в разгаре первая пятилетка, у нас в школе были кружки по изучению обоих вариантов – и основного, и оптимального – пятилетнего плана: я увлекался этим куда больше, чем школьными предметами. Недалеко от Саратова, на Волге, гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей – все это, вместе взятое, сыграло свою роль в том, что, вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так-то просто, и при нейтралитете матери я после седьмой группы школы вместе с половиной своих одноклассников пошел в ФЗУ (фабрично-заводское училище)».

На гребне гибельной волны: 130 лет со дня рождения Сергея Есенина

Кирилл учился на токаря, казалось бы, странный выбор для человека, у которого лейтмотивом жизни станут война и литература. В 15 лет начались первые серьезные уроки в школе жизни: отчима арестовали, а Кирилла с больной матерью выселили из военного общежития. Симонову пришлось взять все заботы на себя. Через четыре месяца Иванишева освободили – ни одно из обвинений не было доказано, и он, выйдя в отставку, перевез семью в Москву, где преподавал на военной кафедре Индустриального института.

В столице обучение в школе жизни продолжилось: Симонов заболел брюшным тифом, свирепствовавшим в Москве, переполненной беженцами с Украины. Он лежал в палате, слушая бред умирающих и жуткие рассказы о голоде. «Это запомнилось и тоже было какою-то жестокою частицей возмужания», – вспоминал позже писатель.

Симонов работал сначала на авиазаводе, а потом в мастерской кинофабрики «Межрабпомфильм» (будущий «Мосфильм»). Если бы ему сказали, что уже через 10 лет на этой фабрике будут снимать фильмы по его сценариям, он бы, наверное, сильно удивился. По словам Симонова, он хоть и не был мастером от Бога, но все же за несколько лет в токарном деле дошел до седьмого профессионального разряда из восьми возможных.

Спасибо Беломорканалу

Но карьера рабочего – не предел мечтаний амбициозного молодого человека. Позже он признавался, что хотел бы быть крупным политиком, но с дворянским происхождением дорога во власть ему была заказана. И все же он перехитрил судьбу и в немалой степени реализовал свои политические таланты, когда стал большим советским писателем и функционером.

Любовь к литературе ему привила мать, стихи Симонов сочинял с детства, но до поры не связывал с ними особых надежд. А в 19 лет прочитал только что изданную книгу «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934), коллективный плод творчества 36 литераторов (среди которых были Горький, Зощенко, Шкловский), воспевавших грандиозную стройку и то, как успешно она превращает зэков в образцовых граждан.

Симонов увидел, что два его увлечения – романтику индустриализации и литературу, – оказывается, можно соединить. Он тут же написал подражательную поэму «Беломорканал» и отправил ее в Гослитиздат. Советская власть привечала творчество молодых рабочих. Фрагменты поэмы опубликовали в сборнике «Смотр сил» (1934), а ее автору предложили командировку на Беломорканал, чтобы увидеть все своими глазами и довести произведение до совершенства.

После командировки Симонов поступил в только что открытый Литературный институт, сначала на вечернее отделение, а потом и на дневное, навсегда распрощавшись с ремеслом токаря и нацелившись стать профессиональным поэтом и переводчиком. По окончании института в 1938 году 22-летний Симонов был принят в Союз писателей – серьезный карьерный рывок.

В степях Монголии

Быстрому взлету Симонова способствовала и бурная эпоха. Сын военного, всегда ценивший мужество, он видел, как писатели отправлялись военкорами на гражданскую войну в Испании и возвращались оттуда в ореоле геройской славы. Симонов желал того же, но пока был еще зелен. Когда же весной 1939 года начался советско-японско-монгольский конфликт на реке Халхин-Гол, он был уже достаточно зрел для командировки в горячую точку, где и дебютировал как военный корреспондент. В этой командировке ему сначала отказали: и без стихотворцев желающих хватало. Но потом вдруг от редактора газеты «Героическая красноармейская» Давида Ортенберга, будущего легендарного главреда «Красной звезды», в Москву пришла телеграмма с просьбой прислать «одного поэта».

Томящийся дух: 140 лет Саше Черному, поэту смешному и страшному

Симонов быстро освоил прозу фронтовых очерков, поэтому после Монголии его сразу же послали на работу в только что отвоеванную Западную Белоруссию, где Симонов едва не умер от воспаления легких. Из-за этой болезни он пропустил Финскую войну, но, уже понимая, что военная журналистика становится его профессией, а большая война неизбежна, поступил на курсы военкоров при Академии Фрунзе, а затем на курсы при Военно-политической академии.

Но не журналистикой единой: в предвоенные годы Симонов увлекся театром и написал пьесы «История одной любви» и «Парень из нашего города», которые с успехом шли в Театре Ленинского комсомола.

«Жди» и «убей»

Незадолго до войны Симонов влюбился в актрису Валентину Серову. К тому времени у него уже был маленький сын Алексей от брака с филологом и литературным редактором Евгенией Ласкиной. Серова же играла в Ленкоме в его «Истории одной любви», а вся страна знала ее по главной роли в фильме «Девушка с характером» (1939). Двадцатилетняя красавица была вдовой героя Испанской войны, летчика Анатолия Серова, и Симонову пришлось изрядно постараться, чтобы обратить на себя ее внимание. Геройствовал на войне он не только из любви к Родине, но и из любви к конкретной женщине, подобно средневековому рыцарю совершая подвиги во имя Прекрасной дамы.

Стихотворение "Жди меня"

Vostock PhotoО его отношениях с Серовой знала вся страна, и всё благодаря стихотворению «Жди меня», написанному Симоновым в первые месяцы войны. В январе 1942-го его напечатали в «Правде», а чуть позже и в симоновском сборнике «С тобой и без тебя», и оно стало невероятно популярным среди солдат, которые отождествляли себя с лирическим героем стихотворения, а своих возлюбленных – с той, кому оно было посвящено, Валентиной Серовой. Неожиданно для себя Серова стала символом верной супруги, ждущей воина с фронта, такой ее сделал Симонов властью своего таланта, хотя в реальности их отношения не были столь крепкими.

Но страна нуждалась в возвышенной легенде, и в 1943 году на экраны вышел фильм «Жди меня» по сценарию Симонова с Серовой в главной роли. Говорят, соавтором легенды был сам Сталин, понявший то, чего не понимали редакторы нескольких газет, отказавшие Симонову в публикации стихотворения. Они считали, что война – не время для интимной лирики, а Сталин догадался, что любовь и сердечная привязанность в сочетании с патриотизмом могут разжечь пыл солдата не хуже, а то и лучше бравых лозунгов. С начала войны он с интересом следил за успехами молодого и дерзкого поэта-военкора, из которого мог бы вырасти новый герой советской литературы, и распорядился опубликовать «Жди меня» в «Правде».

На соединении личного и глобального построено и другое известное стихотворение Симонова начала войны – «Убей его!». В нем поэт показывал: все самое дорогое и родное для читателя будет растоптано, если врага не победить как можно скорее.

От Чёрного моря до Баренцева

В первые дни Великой Отечественной Симонова направили на Западный фронт корреспондентом газет «Известия» и «Боевое знамя». В начале июля 1941-го он стал свидетелем ожесточенного сражения на Буйническом поле под Могилёвом, когда советские солдаты уничтожили за день четыре десятка немецких танков. Для Симонова этот бой стал одним из главных событий в жизни. Он увидел, что такое настоящее отчаяние, праведная ярость, подлинный героизм, то был опыт, перевернувший его сознание.

Солдаты слова: знаменитые писатели, бывшие военкорами Великой Отечественной войны

Через месяц войны знавший Симонова по Халхин-Голу Давид Ортенберг перевел его в свою «Красную звезду», главную военную газету страны, и дальше до самой Победы Симонов работал в ней. Тысячи писателей, молодых и не очень, отправились на фронт корреспондентами, но Константину Симонову удалось превзойти их всех и стать военкором номер один. Он обладал почти сверхчеловеческой работоспособностью – в годы Великой Отечественной, помимо регулярной газетной корреспонденции, он написал несколько пьес («Русские люди», «Так и будет», «Жди меня», «Под каштанами Праги»), киносценариев, несколько сборников стихов, пять сборников очерков и рассказов и вдобавок ко всему вел подробный дневник, позже ставший основой большой книги.

«Ходил на подводной лодке в румынский тыл, с разведчиками – в норвежские фьорды, на Арабатской стрелке – в атаку с пехотой, видел всю войну от Чёрного до Баренцева моря, закончил ее в Берлине, присутствовал при подписании акта капитуляции гитлеровской Германии и на всю жизнь остался военным писателем, летописцем и историком этой войны», – перечислял его сын Алексей Симонов.

Военкор Симонов сидит на стволе трофейной немецкой САУ «Фердинанд»

Яков Халип/РИА НовостиИменно Симонов сочинил «Корреспондентскую застольную», знаменитую песню военкоров. Положенная на музыку Матвеем Блантером, она прославилась в исполнении Леонида Утёсова.

Ко всем преимуществам Симонова перед другими военкорами стоит добавить и то, что он был на короткой ноге со многими из военного командования: Георгия Жукова, например, он знал еще по Монголии. Сам он в 1944-м получил звание подполковника, а вскоре после окончания войны – полковника.

«Русский Хемингуэй»

Работая за троих, Симонов не хвастался подвигами на ратном поле, всегда подчеркивая, что военкоры пусть и хлебнули на войне лиха, но не такого, как простые бойцы. Между тем сам он был способен на очень мужественные поступки, например несколько раз пересечь Волгу во время Сталинградской битвы, притом что даже одно такое путешествие под лютым обстрелом немцев считалось подвигом.

Спарринг, который всегда с тобой: 125 лет со дня рождения Хемингуэя

О Симонове узнали и за рубежом. В 1944 году в США вышла его повесть «Дни и ночи», которая, как свидетельствовал американский журналист Гаррисон Солсбери, «мгновенно стала бестселлером – подобная судьба выпадала немногим книгам советских авторов». Симонова в Америке окрестили «русским Хемингуэем».

То, что одним несет гибель, другим дает небывалые силы. Симонов был из тех, для кого военные годы стали временем расцвета способностей, превращения в мощную фигуру отечественной литературы и общественной жизни.

После окончания Великой Отечественной Симонов продолжил расширять свое влияние. К 35 годам у него было уже шесть Сталинских премий. Его назначили редактором журнала «Новый мир», секретарем Союза писателей, депутатом Верховного Совета СССР, он ездил в командировки в Японию, США и Францию. В Париже его целью было убедить нобелевского лауреата Ивана Бунина вернуться из эмиграции на родину, где якобы всё уже совсем не так плохо, как после революции. Но автор «Окаянных дней» уговорам не поддался.

Интересны впечатления супруги Бунина Веры от встречи с советским посланником. С одной стороны, она записывает в дневнике: «Понравился своей искренностью, почти детскостью», с другой: «Симоновское благополучие меня пугает... Когда он рассказывал, что он имеет, какие возможности в смысле секретарей, стенографисток, то я думала о наших писателях, старших и младших». И такое примечательное наблюдение: «Симонов ничем не интересуется. Весь полон собой. Человек он хороший, поэтому это не возмущает, а лишь огорчает».

Симонов встречался с Борисом Зайцевым, Тэффи и другими писателями-эмигрантами и на всех произвел хорошее впечатление. Бунин особенно оценил его «редкий такт».

Искушение властью

В беседе Бунин напомнил Симонову несколько фамилий репрессированных советской властью литераторов. Симонов смущенно не знал, что ответить. В конце жизни он работал над книгой «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине», где то ли честно размышлял о сталинской эпохе, то ли оправдывался за то, что делал в ту пору. В любом случае если юношеский энтузиазм 1930-х еще можно было бы объяснить неосведомленностью, то во второй половине 1940-х Симонов был не только слишком близок к власти, чтобы не понимать происходящего, но и сам участвовал в гонениях на коллег.

Большой модник и англофил (Киплинг для него был поважнее Хемингуэя), щеголявший хорошими заграничными костюмами и куривший «буржуазную» трубку, Симонов активно вступил в так называемую борьбу с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, развернутую Сталиным, чтобы повидавшие солдатами Европу и вернувшиеся домой советские граждане, чего доброго, не начали мечтать о свободе и прочих излишествах.

В тисках тоски: непростая судьба "короля смеха" Михаила Зощенко

Травля Зощенко, Ахматовой, Пастернака, написание разгромных статей (вроде «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» и ей подобных) – во всем этом Симонов был не последним участником. Оправдывающие его люди утверждают, что Симонов действовал с позиций «меньшего зла»: включаясь в репрессии, старался их минимизировать. Но кто тянул Симонова за язык, когда он выговаривал униженному и больному Зощенко, просившему восстановить его в Союзе писателей, что тот «бьет на жалость» и что восстановить никак нельзя, а можно лишь принять заново, потому что восстановить – значит признать свою ошибку, а руководство не ошибается? Впрочем, может, за язык кое-кто и тянул.

В противовес этим печальным фактам часто приводят заслуги Симонова в возвращении советскому читателю запрещенных прежде «Мастера и Маргариты», книг Ильфа и Петрова, поддержку Алексея Германа в борьбе за «Двадцать дней без войны». Все так, но это было уже в щадящие хрущевско-брежневские времена, когда большой страх перед репрессиями уже развеялся.

С ней и без нее

Симонов со своей возлюбленной Валентиной Серовой, 1944 год

Vostock PhotoСимонову удавалось добиться почти всего, чего он хотел, но вот история с Валентиной Серовой стала исключением, сильно ранившим самолюбие писателя. Актриса тяготилась навязанной ей ролью идеала русской женщины. По воспоминаниям современников, как Симонов ни старался, полюбить его по-настоящему горячо и преданно она так и не смогла. Ходили слухи о ее романе с Константином Рокоссовским, в который якобы вмешался сам Сталин, восстановив образцовый порядок.

Апофеозом неловкости стало устроенное Симоновым в Москве в 1944 году публичное, с участием Серовой, чтение стихов из цикла «С тобой и без тебя». Мать поэта после этого вечера написала сыну: «В зал пришла не мыслящая в своем большинстве, не заставляющая поэта расти аудитория, а та толпа, которая не постеснялась вставать, напирать друг на друга, толкаться, чтобы видеть ту женщину, которую одни осуждают, другие завидуют и все очень не любят, женщину, которую ты все равно что раздеваешь перед всеми».

Способный найти общий язык с кем угодно – от рядового солдата до маршала, – Симонов не ужился с пасынком, сыном Серовой Анатолием, и отправил его в детский дом. Едва ли Валентине было легко перенести такое. Как это часто бывает с людьми, попавшими в золотую клетку, Серова начала пить; вскоре это стало серьезной проблемой и разрушило ее актерскую карьеру. Появление в 1950 году дочери Марии брак не спасло, через несколько лет Серова и Симонов расстались, и он женился на Ларисе Жадовой, вдове своего фронтового товарища поэта Семёна Гудзенко. Это был спокойный надежный брак без страстей и эмоциональных перехлестов, в нем у Симонова родилась дочь Александра.

Константин Симонов с женой Ларисой Жадовой и дочерью Саней Симоновой, середина 1970-х

Vostock Photo«Человек долга»

При Хрущёве Симонов, как любимец Сталина, лишился постов главреда «Нового мира» и секретаря Союза писателей. Его направили корреспондентом «Правды» в Ташкент. Это была ссылка, но непотопляемый «Каэм» (так его называли друзья, от инициалов имени-отчества) сумел обернуть ее себе на пользу, засев за роман «Живые и мертвые», в котором, коли уж позволяла оттепельная эпоха, можно было попытаться написать о войне честно, не приукрашивая.

Как описывали Великую Отечественную фронтовики, ставшие поэтами и писателями

В этом он не был первопроходцем – во второй половине 1950-х начала поднимать голову лейтенантская проза, ее писали молодые ветераны войны, которым в сталинские годы приходилось быть осторожными. «Живые и мертвые» и последовавшие за этой книгой романы «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето» сложились в военную трилогию.

Еще большее воздействие на эпоху, чем сам роман, оказала его экранизация 1964 года, снятая другом писателя режиссером Александром Столпером (всего вместе они сделали шесть картин). Это был один из первых полемических фильмов о войне, показывавших не для всех удобную, но нужную правду. Силы этой картине добавляло и то, что главные роли в ней играли актеры-фронтовики – Анатолий Папанов, Кирилл Лавров.

Герои книг Симонова несли черты не только встреченных им людей, но и самого автора. «Симонов при первом знакомстве оказался таким, каким я его и представлял по книгам. И был похож на своих героев – так я его тогда воспринял, – вспоминал литературовед Лазарь Лазарев. – У него была та же мужественная повадка и прямота, ему тоже было свойственно чувство ответственности, одинаково распространявшееся и на дело, которым он занимался, и на отношение к людям – близким и далеким; он был, как и его герои, человек долга, человек слова, хороший товарищ, верный друг... Таким было мое первое впечатление. Годы близкого знакомства это, в общем, подтвердили».

Прах над полем

До конца своей не такой уж долгой – 63 года – жизни Симонов занимался осмыслением событий Великой Отечественной, собиранием свидетельств ее участников, помощью многочисленным ветеранам. Несколько лет он готовил книгу «Сто суток войны», в которой дневниковые записи 1941 года совмещались с позднейшими комментариями, считал ее своей главной работой. Но оказалось, что его труды шли вразрез с тем, как видело войну советское руководство. «Я трижды сидел в цензуре и делал поправки. В том числе в связи с запрошенным цензурой отзывом из Военно-мемуарной комиссии ПУРа. Работники этой комиссии написали свой безымянный отзыв местами в оскорбительном для меня тоне», – сообщал он о своих мытарствах Брежневу.

Обращение к генсеку не помогло. Уже набранный в типографии текст уничтожили, а искромсанный и отлакированный вариант книги выпустили лишь через несколько лет под названием «Разные дни войны».

При этом Конев, Рокоссовский и другие крупные военачальники советовались с ним при написании мемуаров. Симонова интересовала и «окопная правда» – воспоминания простых бойцов, которые тоже слали ему рукописи. Не всегда он был готов принять эту правду без купюр: ставшее народным стихотворение «Валенки», написанное 19-летним танкистом Ионом Дегеном, Симонов назвал клеветой из-за строк: «Ты не плачь, не стони, ты не маленький,/ Ты не ранен, ты просто убит./ Дай на память сниму с тебя валенки./ Нам еще наступать предстоит». Писатель считал, что советский солдат не мог снять с убитого товарища валенки, даже если сам был, как это нередко случалось, плохо обмундирован.

К нему, как к влиятельному человеку – при Брежневе опала была снята, – шли тысячи людей с просьбой помочь решить какие-то бытовые вопросы, и Симонов никогда не отказывал; кроме того, у него был принцип ни одно письмо не оставлять без ответа. Он не только откликался на всевозможные просьбы, но и сам вызывался помочь, если узнавал, что может быть полезен.

Человек четкой организованности, все свои дела, всю документацию и переписку Симонов собирал в толстые папки под названием «Все сделанное», и их накопилось великое множество.

Работал и в больнице, куда на седьмом десятке стал все чаще попадать из-за болезни. Рак легкого и стал причиной его смерти 28 августа 1979 года. Согласно завещанию, прах писателя развеяли над Буйническим полем – тем самым, где произошло впечатлившее его танковое побоище. Даже в этом проявилась своеобразная «заграничность» Симонова, которая наравне с патриотизмом стала частью его образа. Практика развеивания праха распространена во многих странах Запада и Востока, но советскому укладу того времени она была настолько чужда, что сообщение о необычных похоронах Симонова допустили в печать лишь через год после его ухода. Даже в этой ситуации ему пришлось иметь дело с цензурой.