- Главная страница

- Статьи

- Рассмейтесь, смехачи: как русские писатели и поэты играли и экспериментировали с языком

Рассмейтесь, смехачи: как русские писатели и поэты играли и экспериментировали с языком

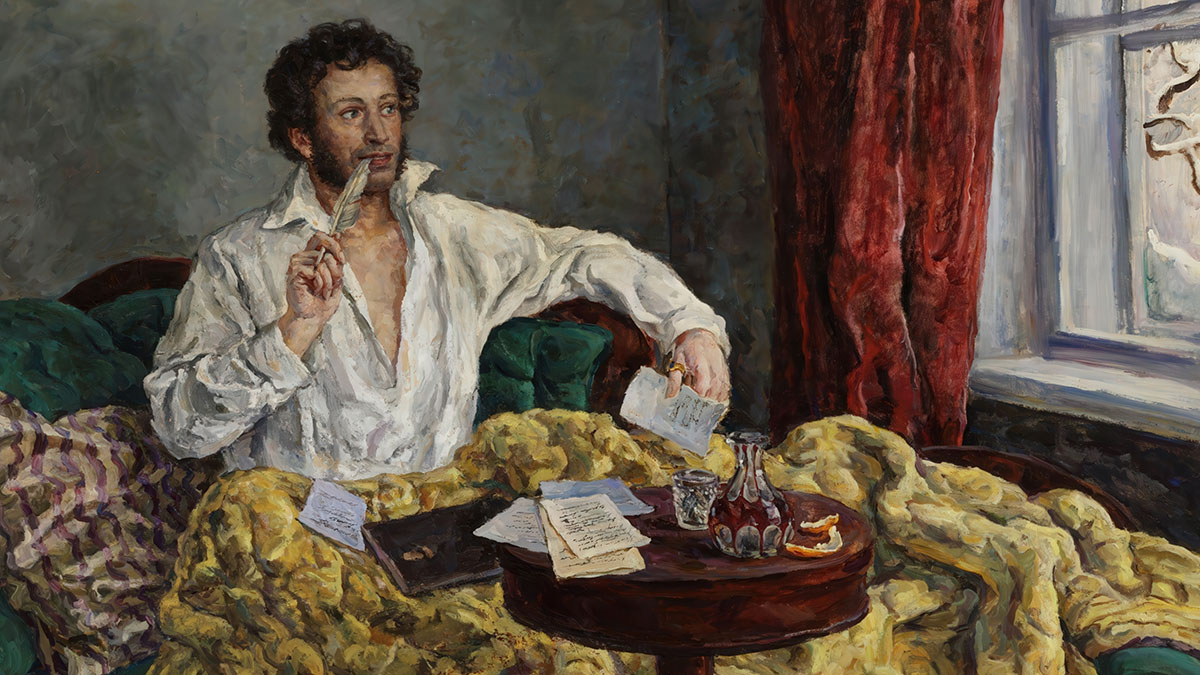

Русскую литературу можно назвать великой лабораторией языка. Одни писатели и поэты создают в этой лаборатории эталоны чистой и красивой речи, другие, наоборот, с удовольствием изучают всю «грязь», косноязычие, жаргонизмы и прочие неизбежные для каждой эпохи языковые мутации. Есть те, для кого язык – лишь средство передачи впечатлений и идей, а есть авторы, для которых он представляет самостоятельную ценность и интерес. Вроде бы все пишут по-русски, но у некоторых при этом получается создать свой собственный, весьма необычный язык, о котором говорят: «язык Лескова», «язык Хлебникова». Хотелось бы вспомнить некоторых из этих особенных писателей и поэтов, и первый в этом ряду Пушкин – хрестоматийный сегодня и довольно авангардный для современников.

Просто и гениально

Считается, что именно Пушкин создал привычный нам литературный русский язык. Все, что писалось до него, выглядит архаично, а пушкинские произведения, за исключением некоторых деталей, вполне современны. Его стиль прост и легок. Но

искушенный читатель понимает, насколько гениальна эта простота, когда в нескольких коротких и ясных фразах автор выражает столько смысла, сколько у другого потребует целую страницу плетения словес, и то не факт, что получится так же метко.

Между тем в глазах многих его современников естественность Пушкина была странным, недопустимым опрощением. Она казалась слишком прямой и безыскусной на фоне прозы и поэзии старшего поколения, на фоне пышных од Сумарокова или Державина.

«Как денди лондонский»

Пушкин был неравнодушен к дендизму – возникшему в начале XIX века течению в английской культуре. В расхожем понимании денди – это расфуфыренный щеголь. Но на самом деле именно эту пестроту и избыточность денди отрицали. Мужчина, с первого взгляда на которого понятно, что он, перед тем как выйти в свет, часами крутился перед зеркалом, кто угодно, но не денди. Денди должен поражать не вычурностью наряда, а гармоничным сочетанием элементов костюма и его идеальным кроем, выглядя при этом так, словно эта эстетика не стоила ему никаких усилий.

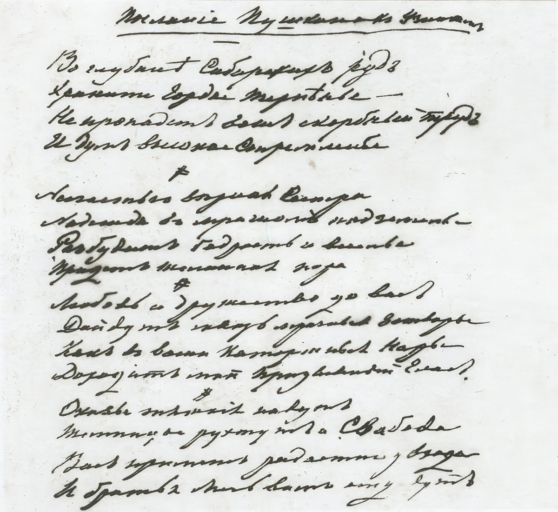

Автограф стихотворения А. С. Пушкина "Во глубине сибирских руд"

The History Collection/Vostock PhotoПреемник Браммелла на посту главного денди мира, живший в Лондоне француз граф д’Орсе пленял современников не своими костюмами, а простотой и естественностью в общении, так контрастировавшей со свойственной английскому высшему свету чопорностью. Эта простота была не поверхностной, а сочеталась с глубоким пониманием человеческой души.

Пушкин сделал в русской литературе тоже самое, что и главный апостол дендизма Браммелл с д’Орсе в мужской моде – убрал чрезмерность и добавил естественности. Таким образом, можно сказать, легкость и меткость пушкинского языка соответствовали его желанию быть «русским денди». Он был «на острие моды» своего времени.

Гениальность Пушкина проявилась и в том, что он не навязывал литературе какие-то надуманные новые нормы, а скорее угадал и выразил витавшую в воздухе потребность в изменениях. XIX век требовал иных форм выражения, чем XVIII. Это чувствовалось и в России, и на Западе. Пушкин, как человек, внимательно следивший за европейской культурой, стал инициатором этой «реформы» литературного языка. Лермонтов, Гоголь и многие другие наши классики, включая Льва Толстого, чье многословие порой противопоставляют пушкинской лаконичности, – все они, по сути, шли по «пушкинскому пути».

От Левши до модерна

Искусство не терпит единообразия, и во времена позднего Толстого начал зарождаться модернизм как реакция на прямоту классической формы повествования. Если прежде хороший стиль был приятным дополнением к содержанию текста, то модернисты сделали его самоценным: как писать стало столь же важно, как что писать. А иногда даже более важно.

Русским предтечей модернизма считается Николай Лесков. Язык иных его произведений – «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Левша» – завораживает не меньше содержания. До сих пор пример Лескова вдохновляет писателей, желающих вести рассказ как-то по-особому. Некоторым лесковский стиль кажется надуманным, излишне витиеватым. Да, это совсем не Пушкин. Но, как и пушкинский, язык Лескова был сформирован разговорной речью.

Почему Николай Лесков сегодня один из самых актуальных классиков

У Лескова, как и у лучших из модернистов, язык сам по себе задает атмосферу, настроение произведения. Похожие на сказку события должны быть описаны особым языком. Конечно, можно для этого использовать и речь обычного горожанина, но воздействие на читателя будет совсем не то.

Модернисты – как в живописи, так и в литературе – уделяли большое внимание технике письма и рисунка именно ради того, чтобы «сдвинуть» традиционное восприятие произведений искусства.

Один из самых ярких модернистов Серебряного века – Андрей Белый. Прозаик и поэт, друг-соперник Александра Блока, поначалу он был связан с течением символистов, но со временем перерос его, став самобытным писателем. Его роман «Петербург» сравнивают с «библией модернизма» – джойсовским «Улиссом». Добиваясь максимальной выразительности, Белый писал так:

«Лестница!

Грозная, теневая, сырая, – она отдавала безжалостно его шаркнувший шаг: грозная, теневая, сырая!..

Да: изо всех дверей вон – ширилось погибельное молчание на него; раздавалось без меры и строило все какие-то шорохи; и без меры, без устали неизвестный там губошлеп глотал свои слюни в тягучей отчетливости (не во сне было и это)...

Там – туда: там глядела луна.

Но роя набегали: рой за роем – косматые, призрачно-дымные, грозовые – все рои набрасывались на луну: тускло-бледная бирюза омрачалась: отовсюду выметывалась тень, все тень покрывала».

(Из романа «Петербург»)

Стиль Белого причудлив, и опять же многим кажется надуманным, но знавшие его лично свидетельствовали, что устная речь автора звучала примерно так же. Писательница Нина Берберова вспоминала: «Он приходил к нам и рассказывал что-нибудь приблизительно в следующем стиле: «Пролетаю трамваем по Курфюрстендаму я. Вижу: песик, у тумбочки ножку подняв, о чем-то задумался... Я бежал, соскочив на ходу, и навстречу бежали уроды немецкие, и я бился в толпе, пробиваясь локтями, ища того песика, под рекламой сигарной... И вот – добежал я до вас».

Дыр, бул и другие

Можно заметить повторяющийся мотив: литература, кажущаяся чем-то неестественным, нарочито вычурным, на самом деле вырастает из самой что ни на есть натуральной среды – разговорной речи. Пытаясь имитировать ее ритм, энергию, неотесанность, писатели и поэты доходили порой до весьма радикальных изобретений.

Поэт Алексей Крученых, 1920-е

Rustock/Vostock PhotoТак, в 1913 году Алексей Крученых огорошил и без того взбудораженную разнообразными литературными экспериментами начала ХХ века публику коротким поэтическим циклом, названным «Три стихотворения, написанные на собственном языке». Первое из них часто цитируют до сих пор:

«Дыр бул щыл

убеш щур

скум

вы со бу

р л эз».

Два других выглядели примерно так же.

Не желая оставлять читателей в растерянности, Крученых потрудился объяснить смысл сказанного: «В этом пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Не безголосая, томная, сливочная тянучка поэзии (пасьанс... пастила..), а грозное баячь...»

Новый язык Крученых был не просто заумью (такое было в то время расхожее определение), а попыткой создать максимально концентрированную эссенцию русской народной речи, но только на фонетическом уровне. Каждый читатель волен был вложить в эти звуки собственный смысл.

Вместе с Владимиром Маяковским и Давидом Бурлюком Крученых принадлежал к компании русских футуристов. «Дыр бул щыл» остался самой экстремальной его выходкой, в остальном же футуристы выражались более-менее традиционным языком, хотя и очень любили всевозможное литературное хулиганство. Зато звукопись надолго пленила воображение вышедшего из их рядов Велимира Хлебникова.

«Ззыз – жжа!

Пата папт та!

Визгень взыгрень!

Гром окаянного гула...

Бич выстрелов,

Шум пастухов

Над стадом халуп»

(1922)

Поэт, математик, философ, визионер и странник, Хлебников был мало понят современниками и казался им тихим чудаком, особенно на фоне громогласного Маяковского. Однако оценить то, что пытался сделать (и сделал!) Велимир, в полной мере невозможно даже сегодня. Хлебников как бы отказывался говорить о жизни привычным образом. Даже его письма к сестре написаны удивительным языком: «Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божиих глаз, на строгие глаза величавой думы. Синее чудо Персии стояло над морем, висело над бесконечным шелком красно-желтых волн, напоминая о очах судьбы другого мира».

Еще более из ряда вон выходящими были его стихи:

«О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь усмеяльно!

О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!»

(1908)

В середине 1990-х группа «АукцЫон» по инициативе поэта Алексея Хвостенко записала альбом на стихи Хлебникова. Он назывался «Жилец вершин»: причудливая хлебниковская словесная стихия, соединяясь с музыкой, обретала особенную силу.

Проблема «Абырвалга»

Большевистская революция, точнее, обусловленные ею перемены в жизни страны очень сильно повлияли на русский язык. Отчасти он опростился из-за того, что полуграмотные массы из деревни хлынули в города и на первый план вместо людей с основательным образованием выдвинулись фигуры крестьянина и рабочего – им полагалось оказывать внимание и почет. Аристократия же тем временем всячески унижалась и уничтожалась, а на интеллигенцию смотрели косо как на потенциального врага нового строя. Сословия прежних носителей культуры высмеивались, распространение получило довольно странное ругательство – «слишком умный».

С другой стороны, стремление новой власти контролировать всё, что только можно, послужило причиной резкого роста числа бюрократов. За пару лет страна наполнилась чиновниками всех сортов, часто рабоче-крестьянского происхождения, и они, сами, кажется, не понимая того, быстро создали удивительный советский язык.

В тисках тоски: непростая судьба "короля смеха" Михаила Зощенко

Прежде всего это были доселе непривычные русскому уху аббревиатуры и сокращения – начиная с булгаковской «Главрыбы» и заканчивая совсем уж сюрреалистическими «Омстгаушорсом» и «Мортихозупром». Константин Паустовский в «Повести о жизни» рассказывает трагикомический случай, когда некто по фамилии Магалиф выручил писателя Пришвина, чей багаж собирались «национализировать» красные матросы. Дело решилось в пользу Пришвина лишь благодаря тому, что матросы приняли фамилию Магалиф за название какой-то влиятельной организации.

Все эти непредставимые даже для самого изощренного авангардиста метаморфозы языка очень увлекали Михаила Зощенко, самого популярного советского писателя-сатирика 1920-х. Немалой долей комизма его рассказы обязаны именно этому несуразному новоязу, в котором человеческие чувства профанировались за счет бездумного употребления казенных штампов. «Я не имею намерения в душной канцелярии терять высокую квалификацию своей красоты и молодости», – говорит героиня одного из рассказов Зощенко. В другом описывается собрание, на котором произносится: «Память об утонувшей и глубокую неземную любовь к ней со стороны инженера почтим вставанием и перейдем к текущим делам... Тем более что из текущих дел у нас еще имеются вопросы о любви, которые мы должны проработать».

Плакат "Авиахим – опора мирного труда", середина 1920-х гг.

Album/Vostock PhotoВ мире котлована

Вообще советская литература 1920–1930-х смело экспериментировала с языком, пока ее в принудительном порядке не перевели на рельсы единого общегосударственного стиля – соцреализма, а экспериментаторов не расстреляли, как Исаака Бабеля с Борисом Пильняком, или не взялись «переучивать» в лагерях, как Николая Заболоцкого и многих других.

В молодости Заболоцкий входил в ленинградское Объединение реального искусства (ОБЭРИУ) вместе с Даниилом Хармсом и Александром Введенским. До «перековки» в лагерях писал такие стихи:

«Ираклий был лесной солдат,

Имел ружья огромную тетерю,

В тетере был большой курок.

Нажав его перстом, я верю,

Животных бить возможно впрок».

Впрочем, лесоповал едва ли перековал его столь основательно, как того хотелось властям. В конце жизни Заболоцкий продолжал «чудить» в стихах, но вместе с тем мог написать и вполне традиционное «Признание» («Очарована, околдована»), позже ставшее романсом.

Одним из самых удивительных и не вмещающимся ни в какие официальные рамки советских писателей был Андрей Платонов. Печатали его крайне неохотно. Неподготовленного читателя причудливый язык «Котлована», «Чевенгура» и других платоновских произведений приводит в недоумение. Но, вчитавшись, понимаешь, что это почти магический язык: писатель передает нам свое мировоззрение уже одним тем, как строит фразы, как расставляет слова.

Сокровенный инженер: 125 лет со дня рождения Андрея Платонова

В платоновской прозе есть и отзвуки грандиозного чиновничьего пустословия – нагромождения словесных оборотов с целью придать речи незаслуженную значительность, – и удивительно меткие и лаконичные народные выражения.

В «Котловане» короткий разговор на улице заканчивается такой неожиданной и глубокой фразой: «А вы чтите своего ребенка – когда вы умрете, то он будет». Среди авторских ремарок есть и такая: «Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить». Один из героев романа произносит: «Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза...»

Будучи журналистом, Платонов много времени проводил на фабриках и заводах, в гуще всевозможных собраний, питаясь языковой материей раннесоветской речи гораздо больше, чем книгами классиков, и в итоге создал свой уникальный стиль, которому потом многие пытались подражать.

Известный переводчик Василий Голышев заметил, что после чтения Платонова невольно хочется писать и говорить так же, как автор «Котлована». Один из очевидных платоновских последователей – еще один классик ХХ века, представитель русского мистического реализма Юрий Мамлеев, автор «Шатунов», «Мира и хохота» и других романов.

Зашифрованные стихи

Гегемония соцреализма в советской литературе длилась многие десятилетия. Хрущевская оттепель несильно смягчила нравы цензоров: всякие отклонения от привычного стиля объявлялись формализмом и запрещались. Однако эксперименты с языком не прекратились, а ушли в подполье. С 1960-х в СССР начали активно развиваться самиздат и неофициальное искусство. Последнее по-прежнему не допускали к публикации, но и не репрессировали так жестко, как при Сталине.

Одним из самых необычных литераторов советского неофициального авангарда был поэт Геннадий Айги. Он создал свой собственный язык, его стихи нельзя прочесть с ходу, они предназначены для вдумчивого постижения или даже кропотливой расшифровки:

«надо бояться

и пальчиков детских и листьев

чутких – черемухи:

ибо:

страшное в мире – ничто и никто: кроме Бога

(мощнее добра! – и умолкни – запомнив):

и кроме:

знаешь – тебя»

(Стихотворение «И: не прикасаясь», 1983)

Чуваш по национальности, Айги со своими тонкими и изысканными работами был в последние годы жизни тепло принят во Франции. Он переводил многих французских поэтов на чувашский язык, а в русской литературе стал одним из самых сложных для восприятия авторов.

Последняя электричка

Неофициальная советская литература была пестра и разнообразна, но до сих пор она не слишком хорошо знакома широкой публике. Даже когда после перестройки авторов начали свободно печатать, лишь единицы из них обрели широкое признание. Одним из таких исключений стала поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Эта довольно небольшая по объему, но очень концентрированная по содержанию книжечка стала и культовой, и народной. Ее разобрали на цитаты, ей подражали, а самые отчаянные поклонники даже пытались подражать ее лирическому герою.

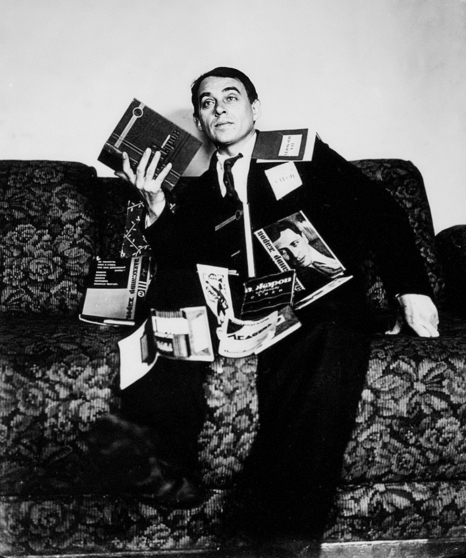

Венедикт Ерофеев, 1980-е гг.

Rustock/Vostock PhotoТысячи людей прочитали «Москва – Петушки» еще до ее первой официальной публикации в 1988 году – она ходила по стране в самиздатовских (то есть машинописных) копиях. После же окончательной легализации Ерофеева как писателя (начавшейся, по иронии, с журнала «Трезвость и культура») его поэма стала по-настоящему всенародно любимой.

Тем интереснее, что «Москва – Петушки» писалась как шутка для узкого круга друзей, и на первых порах Ерофеев сопротивлялся ее распространению. Он построил свой текст на игре с различными цитатами и тонкими намеками на разнообразные явления мировой культуры, которые, как ему казалось, поймут лишь люди образованные и начитанные. Но оказалось, что «Москва – Петушки» – нечто гораздо большее, чем развлечение богемного интеллектуала. К разным типам читателей поэма поворачивалась той стороной, которую они – от впервые пробующего портвейн старшеклассника до седого профессора – способны были воспринять.

Несмотря на затрапезный вид и сильное пристрастие к спиртному, Ерофеев был человеком ясного ума и выдающейся эрудиции. Он постоянно вел записные книжки, куда заносил понравившиеся цитаты. Потом они (иногда в чуть измененном виде) оказывались на страницах произведений Ерофеева. В итоге «Москва – Петушки» в значительной мере состоит из прямых цитат и аллюзий, отсылающих как к классическим литературным произведениям, так и к реалиям советского быта – от Библии до сообщений в прессе. Например, за описанием опохмеления – «а потом переходил от созерцания к абстракциям; другими словами: вдумчиво опохмелялся» маячит ленинская фраза «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины». И переплетено это все в поэме столь органично, что сложно поверить: Ерофеев написал «Москва – Петушки» всего за несколько дней, а не трудился над ней многие годы.

Матерый стилист

Соцреализм и литературный авангард существовали в отдельных и почти не соприкасающихся мирах, пока на рубеже 1970-х и 1980-х не появился писатель Владимир Сорокин. Его дебютный роман «Норма» смешивал оба явления, превращая кондовый социалистический реализм в настоящий авангард.

«Норма» стала не только едва ли не первым постмодернистским романом в СССР, но и демонстрацией силы молодого писателя. Сорокин показал, что умеет работать в любом стиле: разные части романа представляли собой производственную прозу, прозу на манер бунинской, триллер, поэтические вставки, автоматическое письмо сюрреалистов и, наконец, «роман в романе». Там же Сорокин использует прием, который затем многократно повторит в своих романах и рассказах, – своеобразный «взрыв» текста. Часть «Нормы» – письма пенсионера некоему Мартину Алексеевичу. Начинаются они с описания бытовых проблем дачника, постепенно переходят в истеричную ругань, а после и в настоящую глоссолалию. В эпоху соцсетей «Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич» стало мемом, используемым, чтобы потроллить собеседника.

Схожим образом развивается и, например, сюжет рассказа «Кисет». Зачин у него вполне традиционный, не предвещающий беды: «Пожалуй, ничего на свете не люблю я сильней русского леса. Прекрасен он во все времена года и в любую погоду манит меня своей неповторимой красотою». Лирический герой, выбравшись на природу, встречает там старика, который вспоминает, как в начале войны получил в подарок от девушки вышитый кисет. Повествование течет плавно, пока в какой-то момент не начинает «сбоить» – речь старика становится путаной («Или, может, я знал меньше? Или перхоть была? Они же понимали, что пол там как раз, даже другое больше, и не знал, почему я верил»), а затем превращается в поток фраз, лишь отдаленно напоминающих нормальную речь («Молочное видо мы уневолим шелком») и перебивающихся рефреном «А кисет? С кисетом было трудно, мил человек». Эффект все это производит одновременно и пугающий, и комичный.

Впрочем, когда речь заходит о Сорокине, многие вспоминают не его талант стилиста и умение выворачивать наизнанку нормы языка, а используемый им мат и описания того, что Бахтин назвал «телесным низом». Причем зачастую критикуют писателя за это те, кто и книг-то его в руках не держал. Но, как заметил сам Сорокин, «Все, кто сделал какие-то прорывы – в искусстве ли, в литературе, – это люди, обладающие определенной степенью культурной наглости… Сдерживать себя надо в жизни».

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".