Толстой и эпоха "Просвещения"

Статья Юрия Мамлеева о Толстом

Для понимания внутренней духовной жизни Толстого и его отношения к глобальным процессам становления человека нового времени необходимо еще раз внимательно перечитать его рассказ «Из записок князя Нехлюдова. Люцерн», написанный в середине XIX века. Герой рассказа, князь Нехлюдов, путешествуя по Швейцарии, останавливается в роскошной гостинице в городе Люцерн. И начинается его знакомство с людьми этого города и с богатыми иностранцами, в основном англичанами, приехавшими в Швейцарию отдыхать. Перед Нехлюдовым проходит, таким образом, вереница человеческих характеров того времени. Сам Нехлюдов, пожалуй, до известной степени типичный русский человек из образованного высшего класса России. Что его больше всего поразило? Для начала, «общаясь» с этими иностранцами в залах гостиницы, за завтраком и так далее, он обнаружил, что никакого общения не получается. Но больше всего удивила причина этого. С проницательностью, свойственной великим писателям, Толстой (приписав это открытие своему герою) обнаруживает, что причина лежит в полном отсутствии реальной внутренней жизни, движения души у окружающих, в отсутствии малейшего интереса к человеку как таковому и в восприятии реальности с чисто формальной точки зрения. Иными словами, герой рассказа (а фактически Толстой) ясно видит печать смерти на лицах этих людей, представляющих «век девятнадцатый, железный» (А. Блок).

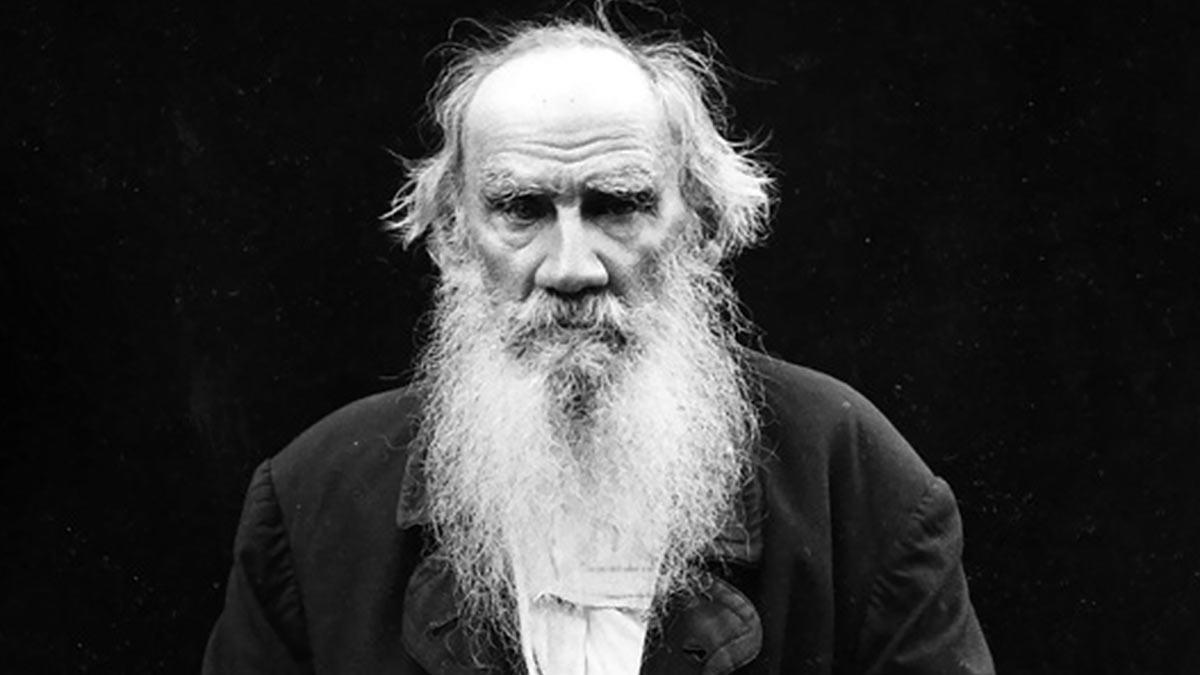

Лев Николаевич Толстой

©karl bulla / Wikimedia (включен минюстом РФ в реестр иноагентов)Нехлюдов поражен своим открытием в гораздо большей степени, чем если бы ему показали слона или даже мамонта на улицах швейцарского города. Ибо никакое внешнее событие не может быть столь значительным, как то, которое происходит внутри человека, ибо человек есть мерило, и не что иное, как мерило, цель и смысл истории.

Отсюда понятно известное презрение Толстого к техническому прогрессу, который ничего не дает человеку как духовному существу. И совершенно очевидно, что Господь будет судить о человеческой истории не по состоянию экономики, банков и т. д., а по состоянию человека, содержанию его внутренней жизни. Есть что-то гротескное в современном развитии внешних факторов человеческой жизни и в забвении самого человека, его сути. Разумеется, Нехлюдов и Толстой судят об окружающем мире именно с этой, последней точки зрения, с позиции самой сути человека.

В дальнейшем Нехлюдов общается с обывателями этого города и видит такое же отчуждение человека от самого себя, от своего не только духовного, но и просто душевного, эмоционального начала. Только отчуждение это принимает уже другую форму, более вульгарную и гротескную. Единственный, в ком Нехлюдов видит сохранность этого начала, – это несчастный бродяга, исполнитель песен, пытающийся развлечь народ и этим заработать себе на пропитание.

Есть несколько весьма тонких и горьких замечаний князя Нехлюдова, связанных с этой ситуацией в целом. Одно из них – по поводу равнодушия, безразличия к поэзии, невосприятия ее. Это важнейший симптом. Восприятие подлинной поэзии возможно только тогда, когда наличествует внутренняя духовная или, по крайней мере, душевная жизнь человека. Если ее нет, то нет и поэзии, которая в силу своих особенностей может задевать самые глубинные сферы души, если таковые существуют. На примере этих наблюдений Нехлюдова о потере интереса к поэзии, об очерствении человеческой души становится особенно ясным, что эти наблюдения Толстого за жизнью в Люцерне не носят какой-то локальный характер, а, по существу, говорят о пророческом даре Толстого, так характерном для русской классики.

Это пророчество в целом относится, конечно, не к каким-то внешним событиям, а к становлению нового типа человека, которое стало очевидным в XX и XXI веке. Но об этом – в дальнейшем изложении. Отметим только, что потеря интереса к поэзии стала характерной чертой нашего времени. К примеру, музей Рембо во Франции забыт и посещается в основном японцами. Поэзия во всем мире продается ничтожными тиражами.

Другой важный момент в наблюдениях Нехлюдова касается так называемого очерствения человеческих душ, отсутствия сострадания вследствие диспропорционального возрастания в человеке эгоизма и корысти. Нехлюдов оказался особенно чувствителен в этом отношении. Он горячо сочувствует несчастному бродяге, певцу, судьба которого в других вызывала только насмешки. Князь видел в бродяге, люмпене своего брата. Другое важнейшее наблюдение – пропасть между крикливыми социальными лозунгами (свобода, равенство, братство) и самой жизнью. Здесь, конечно, поле для самого черного, но освобождающего юмора настолько огромно, что привлекло бы любого мастера гротеска. Но Толстой пошел по другому пути.

Он вполне лоялен по отношению к положению о равенстве всех людей перед законом. Одним словом, это прекрасная идея, хотя ее вовсе не просто распространить на людей всех рас в эпоху колониальных империй. Но Нехлюдов обращает внимание на иной аспект: реальная человеческая жизнь охватывается законом на какую-то ничтожную часть, нередко чисто формальную, а основная жизнь человека, включая, конечно, его внутреннюю жизнь, не охватывается законом совершенно, протекает вне его. Эта основная часть человеческой жизни, включающая те стимулы (корысть или, наоборот, любовь, сострадание), которые являются двигателями его жизни, протекает сама по себе и ограничена только формальными правилами, легко обходимыми. Иными словами, закон и дьявол вполне и очень даже совместимы. Несовместима с дьяволом только любовь, но ее-то и нет. Оставим здесь без рассмотрения совершенно гениальные размышления Толстого по поводу совмещения добра и зла в нечто единое в человеке. Однако нельзя не заметить проскользнувших в «Люцерне» замечаний о том, что деньги являются определяющим моментом не только в экономической жизни, но и в сознании человека. Для середины XIX века – я уже не говорю о России, но даже для Запада – это все-таки что-то новое, учитывая, что совсем недавно существовали совсем иные ценности, и к тому же религиозная жизнь в то время не была окончательно оттеснена на задний план. Пророческая проницательность Толстого касается также того, что все сколько-нибудь значимые впечатления от жизни скользят по поверхности сознания этих современных ему людей, совершенно не задевая их внутренней жизни.

Это очень важное наблюдение, ибо оно показывает, что эстетическое или религиозное восприятие, например, становится чисто формальным и протекает по ту сторону самой реальной жизни человека, которая определяется уже иными ценностями, довольно зловещими по своей сути. Все это стало очевидным в XX веке, но Толстой предвидел это заранее.

Человек, естественно, прежде всего обращает внимание на то, что происходит вокруг него (войны, экономические катастрофы, революции). Но все же самое существенное – это то, что происходит с самим человеком, ибо это и определяет его судьбу и судьбу так называемой истории.

Однако то, что происходит внутри человека, конечно, не так бросается в глаза, как то, что происходит вне его. В значительной мере это дело писателей – увидеть, что происходит внутри.

Уже в начале XX века становится более ясным то, что предвидел Толстой. Эту печать смерти на человеке, которую он увидел в своем «Люцерне», прекрасно изобразил Бунин в знаменитом «Господине из Сан-Франциско». То же самое увидел и Александр Блок, когда обозначил современную ему западную цивилизацию как «остров смерти». Есть много и других свидетельств. Речь здесь фактически идет о второй смерти, отмеченной в Апокалипсисе, о духовной смерти и полном отстранении от своего духовного начала, которые могут последовать после физической смерти. Но вторая смерть, духовная смерть, видимо, может наступать еще до физической смерти. Такая ситуация, естественно, сопровождается ощущением, что единственная реальность – только физический мир.

Сомерсет Моэм, наблюдатель с острым взглядом, отмечал, что еще в конце XIX века люди умирали совершенно спокойно, как и подобает верующим, но неожиданно произошел какой-то поворот, и уже в начале XX века люди стали умирать с ужасом и чувством отчаянья. Действительно, не обошлось без «тени Люциферова крыла», о котором писал в «Возмездии» тот же Блок. В наше время этот зловещий процесс духовного умирания зашел так далеко, что и на Западе, и у нас, в России, уже говорят о приходе новой постчеловеческой цивилизации, в которой все профанировано: религия, культура – а сам внутренний мир человека сведен к минимуму.

Надо, однако, отметить, что это явление не носит абсолютно тотального и всеобщего характера, поскольку есть цивилизации, ускользающие от такого влияния (например, Индия), и, кроме того, внутри этой постчеловеческой цивилизации есть значительные слои, неподвластные этому могучему течению духовной смерти. В России это течение явно противоречит тому, что можно назвать Россией духа, Россией неумирающей духовной традиции (традиционализм в православии, мощь и влияние вопреки всему русской классической литературы, загадочный, парадоксальный менталитет народа и т. д.). Но все это выходит за пределы данной работы.

Толстой на протяжении своего жизненного пути с пугающей ясностью видел, чем грозит человечеству активно наступающая эпоха «просвещения» с ее материализмом, нелепыми гипотезами о происхождении человека от обезьяны, о вечном прогрессе, о сознании как «продукте мозга» и другими классическими идиотизмами этого времени просветителей. Правда, Толстой не дожил до окончательного просветления в виде мировой войны, этой бойни, положившей конец всем гуманистическим мечтам, которые и так были ничем не оправданы. Толстой нигде не стеснялся выражать свое мнение относительно всех язв мира сего.

И вот здесь я хотел бы остановиться на совершенно несправедливых обвинениях чуть ли не в подготовке Толстым русской революции. Ленин особенно разгулялся в этом отношении в своей известной статье. Но тут возникает целая гамма возражений. Во-первых, обличение и критика общества – это одно, рецепт излечения – совершенно другое. Толстой никогда не предлагал и не мог предложить в силу своего учения такое «излечение», как революция. Более того, всякое насилие было ему отвратительно: кровь, насилие, принуждение были органически противоположны тому, чему он учил всю жизнь. Относительно революции, марксизма, прихода к власти рабочего класса Толстой недвусмысленно писал, что, даже если такое случится, это ничего не изменит, вместо одной деспотии придет другая. И он оказался удивительно точен в своем выводе. В то время как многие, в том числе и всяческие псевдомыслители, рассматривали революцию как путь к свободе, Толстой поставил точный диагноз. Единственное, чего он не смог предвидеть, – это то, что марксистская деспотия окажется в миллион раз более жестокой, чем царская власть (да и кто мог такое предвидеть?). Не мог он, как и практически все люди, предвидеть абсолютно апокалипсический, нечеловеческий характер первой мировой бойни. При своей жизни Толстой, я думаю, просто не мог бы поверить, что такое может произойти. Но ведь именно эта чудовищная бойня явилась и главной, определяющей причиной революции 1917 года. Россия развивалась более или менее нормальным эволюционным путем, и, если бы не эта война, никакой революции не было бы. С этой очевидностью нельзя не согласиться. Даже первая русская революция 1905 года произошла на фоне неудачной войны с Японией.

Те реальные пороки, недостатки, язвы, которые существовали сами по себе, были вполне преодолимы эволюционным путем, и, не будь войны, система не могла бы рухнуть. Это касается причин русской революции; более детальное обсуждение ее конкретных причин и роковых ошибок, сделанных Николаем Вторым, выходит за пределы статьи. Что же касается Толстого, то самое главное заключается даже не в этом. Во-первых, излечение, которое он предлагал, носит не только антиреволюционный характер, но вообще не связано с какими-либо либеральными «эволюционными», социал-демократическими или иными путями такого рода, направленными в основном на улучшение, корректировку экономического развития, сводящимися (как в случае социал-демократов) к требованию простой дележки, с тем чтобы разжиревшая буржуазия, устроившая мировую бойню, поделилась своими доходами с рабочим классом и т. д.

Такой подход фактически ничего не менял в самом человеческом существе. Рабочие оказались так же движимы корыстью и другими заблуждениями века, как и буржуазия. Сущность цивилизации голого чистогана оставалась при этом сохранной. Толстой же предлагал преображение прежде всего нравственное, самого человека; иными словами, он предлагал изменить причину всех причин, а не последствия, вытекающие из отчуждения человека от своей духовной и нравственной сущности.

Собственно говоря, если иметь в виду человеческую историю, то могут возразить, что человек агонизировал всегда. Но агония агонии рознь. То, что произошло в XX веке, носит характер качественного изменения. И дело не только в преступлениях и злодеяниях XX века (от концлагерей до Хиросимы) – преступления в мировой истории совершались всегда. Вспомним колониальный геноцид, еще до Первой мировой войны – геноцид китайского народа, связанный с опиумной войной, начатой Британией против Китая, когда ради прибыли опиум был безжалостно внедрен британскими компаниями в Китай (путем войны), что привело к катастрофическому уменьшению численности населения Китая. Дело не только в этом. Как уже отмечалось выше, в XX веке основное качественное изменение произошло в самом человеке. Именно поэтому Толстой и предлагал свой путь, путь нравственного излечения. При чем же здесь революция?

Существуют два пути внутреннего преображения человека. Один – путь нравственного преображения, неизменно связанный с глубокой верой. Другой, принятый на Востоке, исходит из того, что все заблуждения человека, все зигзаги и приступы его эгоизма являются результатом его духовного невежества. Если бы человек знал, для чего он предназначен, знал, что его ожидает после смерти и чем определится его дальнейшая судьба, он и вел бы себя соответствующим образом. В этом случае излечение может состояться на основе метафизического знания. Путь знания был знаком Толстому (подробно об этом я уже писал в своей статье «Толстой и Бог»). Но, к сожалению, этот путь, связанный с духовным исследованием собственного сознания, открыт только для тех, кто имеет весьма специфический духовный дар. Это как с талантом: или он есть, или его нет. Другое дело – путь нравственного пробуждения, путь любви. Это заложено практически в каждом человеке (если в нем не произошло обратное, негативное пробуждение, пробуждение сил зла и духовной слепоты). И учение Толстого, как известно, связано именно с этим путем. Впрочем, считается, что учение Толстого весьма уязвимо, ибо оно глубоко утопично. Возражения сводятся к тому, что в наше время массовое, тотальное преображение человека в этом направлении невозможно, реально такое преображение только в отдельных случаях или в небольших группах людей. Поэтому учение о любви утопично, а любые утопии приносят только вред людям. Более того, в наше время бездонного цинизма человек с чистой душой чаще всего обречен стать жертвой, он беззащитен перед лицом мира хищников. Правда, его может защищать закон, но закон – относительно слабая защита, ибо есть бесчисленные возможности причинять зло, не нарушая никаких законов или обходя их. Но все эти возражения, в свою очередь, уязвимы, хотя, несомненно, большая доля правды в них есть.

Во-первых, мы знаем, что существовали времена, когда христианские истины действительно преображали большую часть общества. Например, так было во Франции времен Людовика Святого и, несомненно, у нас на Руси: еще в XIX веке двери в крестьянских домах не запирались, а убийство человека, тем более самоубийство, было большой редкостью. Все это изменилось уже к концу XIX века: с одной стороны, свою лепту ненависти внесли революционеры, а с другой – торжество материализма, стяжательства, денежного мешка, падение веры. Однако даже в XX веке учение Толстого о любви и ненасилии сыграло огромную роль – в деле освобождения Индии.

Кроме того, такое омертвение души, о котором говорилось выше и которое предвидел Толстой, не может охватить все человечество, все социальные слои. Если бы такое случилось, то тогда уже слово за Апокалипсисом, ибо существование людей в таком виде бессмысленно с точки зрения замысла Божьего о человеке. Значит, ничего не остается, кроме свершения нового неба и новой земли. Причем именно тогда этот переход – конец этого мира и начало другого – может произойти внезапно, когда его никто не ожидает, ибо тотальное омертвление может после ряда катастроф совмещаться с благополучной, сытой жизнью, даже с мещанским уютом. Поэтому почему же «конец», если все благополучно? Ведь мертвый не замечает своего омертвления. Само собой разумеется, что такая ситуация далека от современной. В этом смысле нам пока, думаю, ничего не грозит.

Современный мир кипит, в нем есть все: и омертвление, и бьющаяся духовная жизнь, разнообразие цивилизаций, идеологий, поисков, цинизм и революционный порыв, грозовое приближение огромных перемен, цивилизационных сломов. Омертвление – это существенная наша черта, но лишь одна из нескольких. Другая важнейшая черта этой цивилизации – чудовищные заблуждения, которые принесли с собой и кровь, и смерть, и тупик. Поэтому вся критика Толстым государства, власти носит отнюдь не политический характер; по крайней мере, она не строится по обычной политической схеме: одна система власти плохая, и ее надо заменить другой, более правильной. Его критика больше направлена против современной цивилизации в целом, не исключая так называемой оппозиции, которая не лучше власти, а, по существу, сотворена из того же теста, если не из худшего.

Толстой был крайне радикален, гораздо более радикален, чем все революционеры, вместе взятые, но его радикализм не был политическим, это было бы слишком мелким для него. Его радикализм – это радикализм любви и ненасилия, бескровный радикализм, требующий полного духовного преображения человека и на этой основе – отмены современной цивилизации как таковой. Фактически это призыв к воссозданию рая на земле, рая в подлинном, религиозном смысле этого слова. Является ли это утопией? Конечно, да. Но это такая утопия, которая, в отличие от коммунистической и всех прочих, противоположных коммунистической, не несет в себе крови и смерти.

Она может оказывать определенное влияние (что доказывает пример Индии) и в целом быть, по крайней мере, неким идеалом, пусть недосягаемым. Кстати, христианское ортодоксальное вероучение вполне реалистично в этом отношении. Христос показал, что спасение возможно для всех людей, но христианство признает реальность зла и его силу в человеке, хотя и временную. Толстой, конечно, видел силу зла в человеке, да ее и невозможно было не видеть. Но в построении своего идеала он как будто отменял все препятствия на пути его реализации и показывал конечный результат. Такое впечатление, что Толстой сам пришел на землю из какого-то райского состояния и даже как-то спонтанно с детства стал верить, что существует некий ключ к всеобщему счастью. Он умудрялся видеть присутствие Бога как в самой природе, такой жестокой и беспощадной, наполненной борьбой за существование, так и в человеческом обществе. Он считал, что благодаря таинственному присутствию Бога в человеке возможен некий качественный скачок из мира тьмы, заблуждений и самоуничтожения в мир всепроникающей любви человека к человеку и к окружающему его миру.

Конечно, одним из главных препятствий к созданию какого-либо рая на земле является смертность человека и его неведение относительно своей судьбы после физической смерти. В этом – корень и источник страха, который явно мучит современного человека и который он тщательно пытается скрыть от себя. В современном мире (я не говорю, конечно, о тех регионах, где истинная религиозная традиция еще жива) создаются все условия для того, чтобы забыть о том, что человек конечен, утопить человека в обществе потребления («потребление» тоже, кстати, находится под угрозой), в повседневной трескучей бессмыслице или в патологической жажде чисто животной жизни; это в лучшем случае, а в худшем – утопить в пустоте, в роботоподобии существования.

Одно из лучших лекарств от всей этой пародии на жизнь – русская классическая литература, которая пробуждает к совершенно иной жизни.