Инцидент в Японском море

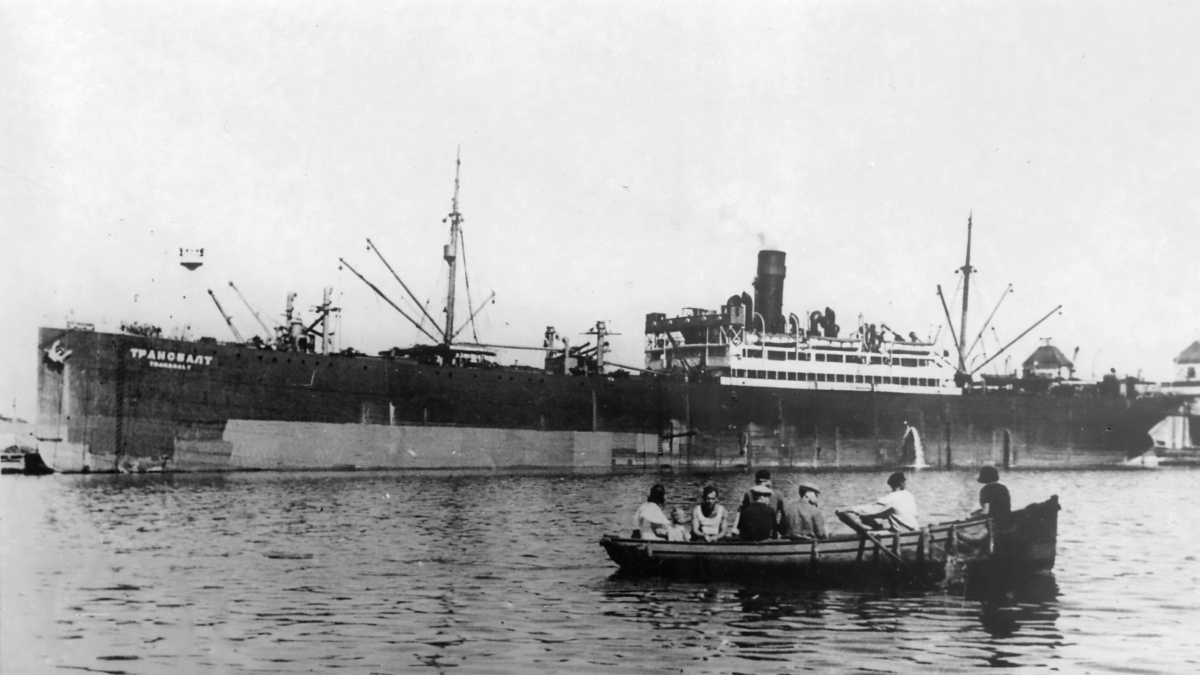

Пароход «Трансбалт» считался крупнейшим судном торгового флота СССР. Он был построен в 1899-м в Германии. В 1905-м его приобрела Россия, включив в состав Балтийского флота, как транспорт «Рига», где он использовался в качестве плавбазы подлодок. После революции, переименованный в «Трансбалт», пароход служил сначала ВМС РСФСР, а с 1921-го – ее гражданскому флоту. Входя с 1939-го в дальневосточное пароходство, в 1941–1945 годах он работал на линии Владивосток – США, доставляя грузы ленд-лиза.

Тайны Тихого океана: почему погибли советские суда "Ильмень" и "Кола"

Также «Трансбалт» известен тем, что стал последним советским транспортом, погибшим на дальневосточном направлении в 1941–1945 годах. Следуя из Сиэтла во Владивосток, в ночь на 13 июня 1945-го он, миновав пролив Лаперуза, вошел в Японское море. В 3:36 (здесь и далее московское время) пароход сотрясли два взрыва. Через 8–10 мин. «Трансбалт» затонул. На нем погибли пять моряков, но остальной экипаж, 94 человека, успел перейти в шлюпки.

Хотя радист «Трансбалта» передал сигнал бедствия и шлюпки курсировали несколько часов на месте гибели судна, на помощь им никто не пришел. Не имея возможности достигнуть Приморья, капитан Илья Гаврилов направил шлюпки к проливу Лаперуза в надежде встретить там какие-либо суда. Но проходившие мимо транспорты игнорировали сигнальные ракеты и дымовые шашки трансбалтовцев. Лишь 13–15 июня моряки с «Трансбалта» были подобраны японскими судами.

Кто потопил?

Советская сторона пришла к выводу, что «Трансбалт» был потоплен подводной лодкой, о чем 7 июля нарком Морфлота СССР доложил правительству. Но Япония и США отрицали свою причастность, поэтому подлодка осталась «неизвестной». Тайна гибели «Трансбалта» была раскрыта лишь в 1958 году, когда в СССР издали мемуары командующего ПЛ США адмирала Чарльза Локвуда, где было сказано: пароход по ошибке потопила американская субмарина.

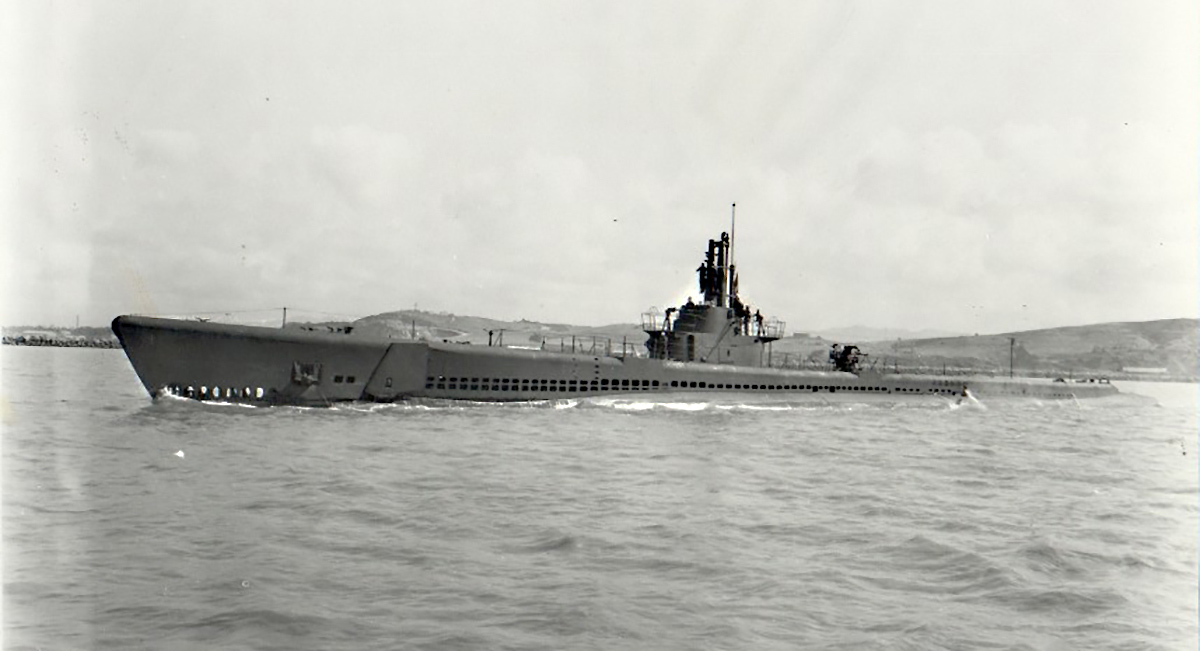

По словам Локвуда, в ту роковую ночь у пролива Лаперуза находилась лодка «Спейдфиш» командира Уильяма Гермерсхаузена. В условиях плохой видимости она обнаружила цель радаром, сблизилась с ней и атаковала. Локвуд писал, что «если "Спейдфиш" и потопила "Трансбалт", то произошло это, поскольку тот не нес соответствующих огней или же эти огни были недостаточно яркими». Вдобавок «судно шло курсом, не соответствовавшим информации, предоставленной Соединённым Штатам относительно маршрутов советских судов».

Подлодка ВМС США «Спейдфиш». Остров Маре, 11 мая 1944

John Hummel/US NavyНо, если судить по советской литературе, такое оправдание принято не было. К примеру, в своей книге о Морфлоте СССР Борис Вайнер писал, что после гибели пароходов «Ильмень» и «Кола» в 1943-м южнее Японии Советский Союз принял меры, призванные исключить трагические недоразумения. Все советские транспорты имели специальные знаки: на обоих бортах посредине корпуса в крупных белых квадратах был нарисован флаг СССР. В ночные часы эти знаки подсвечивались, а на мачтах, помимо ходовых, зажигались еще и огни, обозначавшие принадлежность к нейтральной стране. Поэтому причины, названные Локвудом, по мнению Вайнера, не могли стать основанием для атаки.

Еще резче высказался исследователь Георгий Руднев, назвавший действия Гермерсхаузена «пиратским актом», предпринятым, чтобы испортить отношения СССР и Японии. Правда, в 1995-м Руднев признал справедливой одну из названных Локвудом причин: неверный курс «Трансбалта». Как ветеран дальневосточного пароходства, Руднев помнил о предписании советским судам из пролива Лаперуза до Владивостока следовать строго на запад к побережью Приморья, после чего спускаться вдоль него на юг до самого порта. Обратно из Владивостока нужно было следовать тем же маршрутом. Значит, вышло так, что «Трансбалт» нарушил предписание, идя курсом, которым пользовались японские суда на пути в Корею.

Но даже если это и так, «Трансбалт» шел с огнями, которые американцы должны были обязательно заметить. Однако документы ВМС США, раскрывая ряд новых деталей той трагедии, в корне переворачивают бытующие представления об инциденте 13 июня 1945-го.

Охота в тумане

«Спейдфиш» находилась в Японском море как часть группы субмарин, посланных туда Локвудом. С осени 1943-го лодки США в этом районе не действовали из-за минных полей, защищавших проливы – входы во внутренние воды Японии. Но весной 1945-го Локвуд решил рискнуть, отправив туда «волчью стаю», поскольку полагал, что субмаринам там будет чем поживиться. При этом командование ВМС США не предупредило Москву, что с 9 июня 1945-го его лодки начнут атаковать японские суда в Японском море. При этом последние были извещены о вышеупомянутом маршруте советских судов на отрезке Владивосток – пролив Лаперуза.

Троих одним ударом: самая разрушительная атака подлодки в истории

Согласно рапорту Гермерсхаузена, в ночь на 13 июня «Спейдфиш» направлялась к проливу для выхода в район западнее Сахалина. Из-за тумана командир лодки полагался больше на радар, чем на бинокли сигнальщиков. С 2:36 до 2:42 был установлен радарный контакт с двумя судами на расстоянии 18–20 км. Слежение за ними показало: одна цель стоит, а вторая огибает остров Ребун, двигаясь на юго-запад «несоветским» курсом. Решив, что это враг, лодка последовала за целью.

Подойдя на 1200 м, в 3:33 «Спейдфиш», не видя цели и ориентируясь по показаниям радара, выпустила две торпеды. Первый взрыв американцам удалось разглядеть, а второй они лишь слышали. Торпедированным судном оказался «Трансбалт». Затем лодка сблизилась с пароходом до 1000 м, чтобы убедиться, что он не освещен. Не увидев огней, «Спейдфиш» направилась обратно, чтобы разобраться с другой целью – стоявшим судном.

Для Гермерсхаузена это, похоже, была уже не первая атака советского судна. Годом ранее, командуя подлодкой «Тамбор», он неудачно напал на неизвестный танкер у острова Парамушир. И хотя тот не имел опознавательных знаков, Гермерсхаузен в итоге счел его советским, потому что в справочнике по японским судам американец не нашел ни одного похожего танкера. Может быть, поэтому он повел себя неуверенно с «Трансбалтом», желая еще раз убедиться в отсутствии огней. Но события, произошедшие после нападения, лишь добавили Гермерсхаузену сомнений в правильности его решения атаковать затемненное судно.

С огнями и без огней

Направляясь ко второй цели, «Спейдфиш» продолжала следить на радаре за «Трансбалтом», который после торпедирования снизил ход, а затем остановился. В 3:52, когда лодка отдалилась от него на 4,5 км, судно исчезло с радара. Это означало, что «Трансбалт» затонул. Спустя четверть часа, когда до второго, неподвижного транспорта оставалось чуть более семи километров, американцы увидели, что он освещен. Подойдя ближе, они опознали его как советский пароход, имевший соответствующие знаки, и отказались от нападения.

В 4:18 на радаре появился новый контакт на дистанции 14,5 км. Это судно шло в пролив Лаперуза юго-восточным курсом. Так как советские суда не должны были ходить этим путем, Гермерсхаузен решил, что это «японец». В 4:32 «Спейдфиш» начала сближение. Спустя 10 мин. она погрузилась, подняла перископ и в 4:56, когда дистанция до неизвестного транспорта составляла 2,7 км, Гермерсхаузен сначала увидел его огни, а чуть позже и советские опознавательные знаки. Поняв, что перед ним союзник, а не враг, командир лодки дал отбой атаки.

На дипломатической арене из-за потопления «Трансбалта» разгорелся скандал. Американский историк Клэй Блэйр писал, что, когда «русские почти сразу же выразили протест» США, Локвуд по радио спросил у командиров находящихся в Японском море лодок, кто атаковал у пролива Лаперуза. Гермерсхаузен, к тому времени уже подозревавший, что совершил ошибку, ответил: «Виноват». Но командование ВМС США, не желая раскрывать, что его лодки снова действуют в том районе, свалило вину за инцидент на японцев. Однако, как отмечает Блэйр, на этот раз «русские не были одурачены».

Виноват, но не виноват

Из документов «Спейдфиш» следует, что в ночь на 13 июня она встретила три советских судна. Первое из них («Трансбалт») субмарина атаковала, поскольку на судне не было огней и следовало оно «несоветским» курсом. Другое, предположительно пережидавшее непогоду на якоре, было хорошо освещено. Третье тоже не придерживалось нужного курса, но, к счастью, несло яркие огни, что позволило ему избежать нападения подлодки.

По поводу огней «Трансбалта» советские и американские источники противоречат друг другу. По словам Руднева, капитан Васильев, покидая мостик перед торпедированием, приказал следить за ходовыми огнями и освещением «флага» на бортах. Но если свет был, то почему его не увидели на «Спейдфиш»? И почему другие советские суда не пришли «Трансбалту» на помощь? Все это остается загадкой. Однако, чтобы понять причины инцидента 13 июня, нужно обратить внимание и на другие факты.

Во-первых, в ту ночь у пролива Лаперуза советские пароходы не придерживались маршрута, которым ранее следовали строго на запад или на восток. Эту странность объясняют некоторые советские публикации о «Трансбалте». Например, историки Израиль Быховский и Григорий Мишкевич писали, что, войдя в Японское море, «Трансбалт» должен был идти к Владивостоку, «следуя строго на юго-запад», и выйти к побережью СССР у бухты Валентин. Такое предписание на изменение маршрута с «советского» на «японский», вероятно, было обусловлено тем, что с 1943-го в Японском море не велась подводная война. Поэтому СССР мог не предупредить США о нововведении в своем судоходстве.

Во-вторых, американцы тоже скрыли от советского союзника появление своей «волчьей стаи» во внутренних водах Японии. А их подводники, судя по всему, не знали, что некоторые советские суда ходят другими маршрутами. И в этом случае ошибки в идентификации целей при любых проблемах с освещением судов ночью в непогоду могли стать роковыми.