Чем китайская трактовка Победы отличается от российской

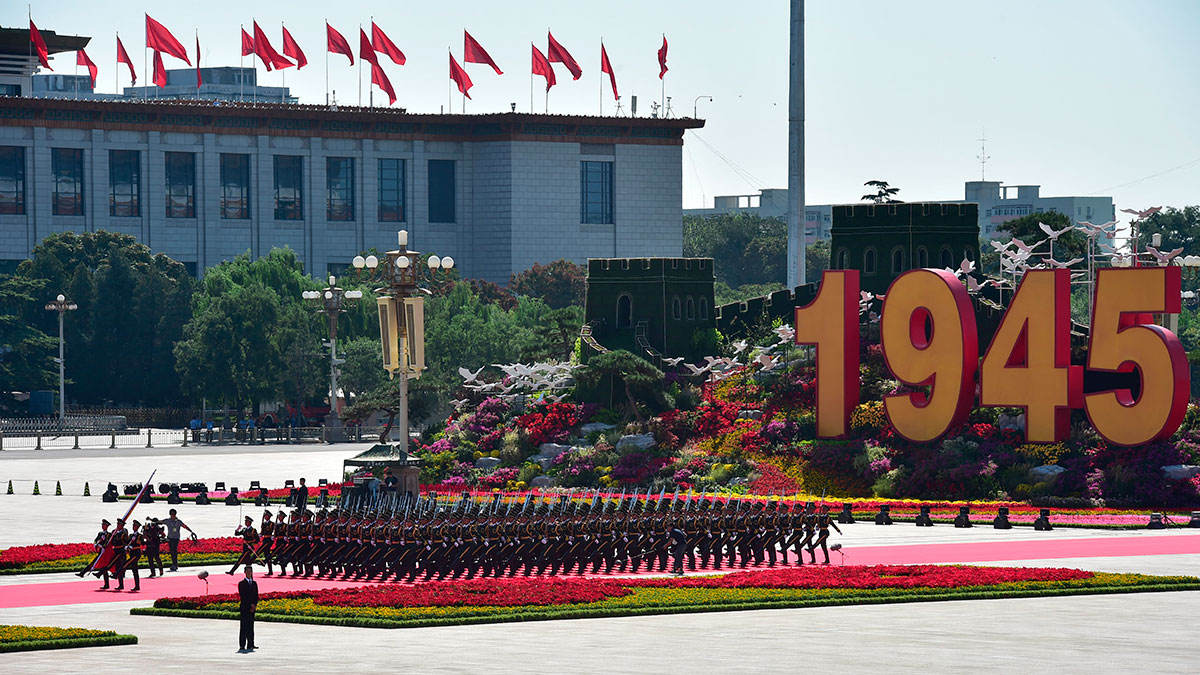

В этом году 80 лет Великой Победы отмечают и в Китае. Правда, не 9 мая, а 3 сентября – на следующий день после дня, когда Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. В России это событие известно как «День окончания Второй мировой войны», в Китае же это именно День Победы. Общенациональным выходным он стал относительно недавно – всего десять лет назад, при Си Цзиньпине. Это показывает, что в КНР переосмысливается значение событий 80-летней давности. Сейчас для Китая важен не только факт победы над Японией, но и то обстоятельство, что эта победа стала частью общемировой победы над фашизмом.

Сколько лет длилась война

Важнейшая особенность китайского взгляда на Вторую мировую – представление о том, что началась она не 1 сентября 1939-го и не в Европе, а на несколько лет раньше в Азии, когда Япония напала на Китайскую республику. Как пишут в китайских учебниках истории, «война Китая и Японии стала начальной и финальной точкой мировой войны».

Традиционно начало полномасштабных военных действий отсчитывается с 7 июля 1937-го, когда состоялся бой у моста Марко Поло под Пекином. Для Китая, где в тот момент правила партия Гоминьдан во главе с генералиссимусом Чан Кайши, война с Японией стала моментом истины. Само существование суверенного китайского государства было поставлено под вопрос. На оккупированных территориях японцы создавали свои марионеточные правительства, крупнейшее из которых претендовало не только на большую часть территории Китая, но и на название «Китайская республика». Японцы крайне жестоко подавляли сопротивление, совершив на территории Китая множество военных преступлений. Самым известным из них стала «нанкинская резня» – несколько дней нескончаемых убийств и изнасилований гражданского населения в тогдашней столице Китая – Нанкине.

Словом, для китайцев эта война – краеугольный камень всей современной истории. Это нашло отражение и в том, как ее называют, – чаще всего не просто «Войной с Японией», а «Войной сопротивления Японии» или же «Восьмилетней войной сопротивления», подчеркивая, как долго китайскому народу пришлось сдерживать агрессию японских захватчиков.

Кроме того, в последнее время популярность набирает мнение ряда историков, что агрессию Японии нужно отсчитывать не от 1937 года, а от «Мукденского инцидента» 18 сентября 1931-го, после которого японцы оккупировали Маньчжурию (нынешний Северо-Восточный Китай). Все последующие действия – создание на территории Маньчжурии марионеточного государства Маньчжоу-го, провокации с целью отторжения в пользу Маньчжоу-го отдельных районов Северного Китая в 1933–1936 годах – следует рассматривать как единый процесс. Если принять эту точку зрения, то война оказывается длиннее на шесть лет. То есть сейчас всё больше говорят уже не о восьмилетней, а о четырнадцатилетней «войне сопротивления».

Как называть мировую войну

В Китае войну с Японией рассматривают как неотъемлемую часть Второй мировой и никоим образом не отделяют – в плане подсчета потерь, влияния на конфигурацию сил сторон – от европейского или тихоокеанского театров военных действий. А вклад китайцев в сдерживание японского милитаризма позиционируется как важный фактор итогового поражения Японии, а вместе с ней и всего мирового фашизма.

Грубо говоря, если бы Китай отчаянно не сопротивлялся Японии, она бы раньше захватила богатые ресурсами земли Юго-Восточной Азии, лучше бы подготовилась к войне с США, а то и вовсе нанесла бы удар в спину Советскому Союзу зимой 1941-го во время наступления немцев под Москвой. В этом случае война могла бы закончиться совершенно иначе. Примерно так рассуждают в Китае, сетуя при этом, что в Европе и Америке его вклад должным образом не изучен и не оценен.

Поэтому Китай всячески подчеркивает свою вовлеченность в решение судеб мира уже тогда, на рубеже 1930–1940-х. Решению этой задачи способствует использование особого термина для обозначения Второй мировой. В последнее время официальные лица всё чаще называют ее не иначе как «Мировой антифашистской войной».

Таким образом, в отличие от привычного нам по советским учебникам истории взгляда на характер государств «Оси» (в Италии фашисты, в Германии нацисты, в Японии милитаристы), для современного китайского дискурса характерно объединение их всех под маркой «мировой фашизм». Соответственно, дело союзников – это борьба с единой гидрой мирового фашизма. И вклад Китая в это дело (сопротивление японской агрессии) нельзя отделять или преуменьшать от вклада СССР, США или Великобритании.

Японский военнопленный в Чандэ. Провинция Хунань, 1944

Keystone/Hulton Archive/Getty ImagesДля Китая особенно важно, что именно во время войны западные державы наконец-то начали относиться к нему как к равному: Чан Кайши на Каирской конференции 1943 года председательствовал наравне с Рузвельтом и Черчиллем (Сталин предпочел не посещать это мероприятие, чтобы не нервировать Японию, с который был заключен Пакт о ненападении).

Тогда же США отменили дискриминационные законы в отношении китайских мигрантов, а поселения европейцев и американцев на территории Китая лишились своих прав на экстерриториальность (до этого они были выведены из-под контроля китайских властей).

По итогу победы в войне Китай наравне с другими союзниками вошел в число основателей ООН и получил место постоянного члена Совета Безопасности.

Даже учитывая, что всё это изначально касалось гоминьдановского Китая, а Китайская Народная Республика, государство, основанное коммунистами, появилась только в 1949 году, «восстановив» членство в ООН лишь в 1971-м, для современного Китая это международное признание – важная веха на пути возрождения национального величия, поколебленного в XIX веке колониальными захватами и неравноправными договорами.

Вообще же именно война с Японией привела к усилению Компартии Китая (КПК) и ее вооруженных сил (будущей Народно-освободительной армии), что в последующие годы позволило победить в гражданской войне. Поэтому для нынешней политической элиты КНР история участия в войне имеет особое значение – во многом на ней зиждется легитимность правления КПК, поскольку именно она в те годы показала себя самой эффективной патриотической силой, способной оборвать череду национальных унижений Китая.

Каков вклад Китая и союзников

Отдельное значение имеет и то, какую цену китайцы заплатили за разгром мирового фашизма. Китай воспринимает свое сопротивление японским агрессорам не просто как вклад, а как жертву, принесенную на алтарь общей победы, заостряя внимание на колоссальных цифрах потерь, причем не столько комбатантов, сколько мирного населения.

Почему в Китае столько внимания уделяется краху СССР и его компартии

Разброс оценок потерь китайцев в годы войны составляет от 20 до 35 млн человек убитыми и ранеными. На мирное население, по некоторым подсчетам, приходится до 33 млн человек. Столь широкий диапазон цифр определен продолжительностью конфликта и его размытыми рамками, а также слабостью местных властей в 1930–1940-е, мешавшей вести статистический учет.

В официальном дискурсе закрепилась цифра 35 миллионов жертв, по поводу которой в Китае существует общественный консенсус. Зарубежные специалисты, как правило, считают эту цифру завышенной, но так или иначе с тем, что Китай наравне с Советским Союзом стал страной, понесшей наибольшие потери, мало кто будет спорить (разве что некоторые японские историки).

Сам факт огромных потерь, наложенный на память о зверствах японцев, играет важнейшую роль в нынешней внутренней и внешней политике Пекина. Он обусловливает определенную обиду КНР по отношению как к Японии, ответственной за трагические события, так и к другим членам мирового сообщества, которые игнорируют или недостаточно признают героический вклад китайского народа в победу. И эта обида нет-нет, да и проскакивает в заявлениях официальных лиц.

А уж в китайских соцсетях, когда поднимается эта тема, себя мало кто сдерживает. В свое время, например, китайские блогеры раскритиковали американский исторический фильм «Мидуэй», в котором борьба США и Японии за контроль над тихоокеанскими островами разворачивалась так, как будто не существует ни китайского фронта, ни начавшейся в тот же момент Сталинградской битвы.

При этом сами китайцы помощь союзников в борьбе с японцами не забывают (пусть и по понятным причинам делают упор на собственных достижениях). Причем особого различия между признанием вклада СССР и США не делается. Например, китайские учебники истории подробно рассказывают о действиях добровольческого военно-воздушного отряда «Летающие тигры», сформированного в основном из американцев и воевавшего на стороне Китая в 1941–1942 годах. Точно так же говорится и о подвиге советских летчиков в небе над Уханем в 1938 году.

Советские военнослужащие у здания железнодорожного вокзала в Харбине, 20 августа 1945

Евгений Халдей/РИА НовостиПризнается, что СССР оказывал военно-техническую помощь через автомобильный маршрут Сары-Озек – Урумчи – Ланьчжоу, соединявший Среднюю Азию и районы Западного Китая, до которых не дошли японцы. Но не меньшее внимание уделяется и «Бирманской дороге», через которую Китай получал помощь от Великобритании и Америки.

Наконец, не отрицается, что важнейшее значение для итогового поражения Японии имели действия СССР и США в августе 1945-го: советская операция по разгрому Квантунской армии и американская атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Но соль в том, что, по мнению китайцев, не меньшую роль сыграл третий фактор – собственные усилия Китая! Отдавать все лавры победителей Москве и Вашингтону (а то и одной Москве, учитывая нынешние отношения Китая с Америкой) Пекин не намерен.

Иначе говоря, Китай не хочет преуменьшить вклад союзников, но не хочет, чтобы и его вклад преуменьшали. Это принципиальная позиция, непонимание которой может стать причиной серьезных разногласий.

Уважение китайцев к роли Советского Союза в освобождении их страны от японских захватчиков велико, и оно имеет осязаемые материальные черты. Общее количество захоронений советских воинов, погибших на территории Китая, составляет 83 объекта. Существует 71 мемориал, в том числе 23 памятника, все они должным образом каталогизированы, содержатся в образцовом порядке, пусть и не всегда стоят там, где их поставили в конце 1940-х. В отличие от бывших советских республик и союзников по Организации Варшавского договора, КНР не воюет с памятниками и могилами павших воинов. Но не стоит от нее ждать (и тем более требовать) большего – признания неких эксклюзивных заслуг нашей страны, заслоняющих заслуги самого Китая.

Китай сейчас видит себя одним из полноправных победителей в четырнадцатилетней Мировой антифашистской войне – страной, которая сражалась дольше всех и понесла наибольшие потери. У нас свой взгляд и своя история участия в этой великой войне. Мы никому не позволим переписать эту историю и дискредитировать подвиг нашего народа. Поэтому и к аналогичному стремлению китайских партнеров следует относиться с пониманием.

Автор – старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".