Какие выводы можно сделать, наблюдая за тарифной войной Трампа

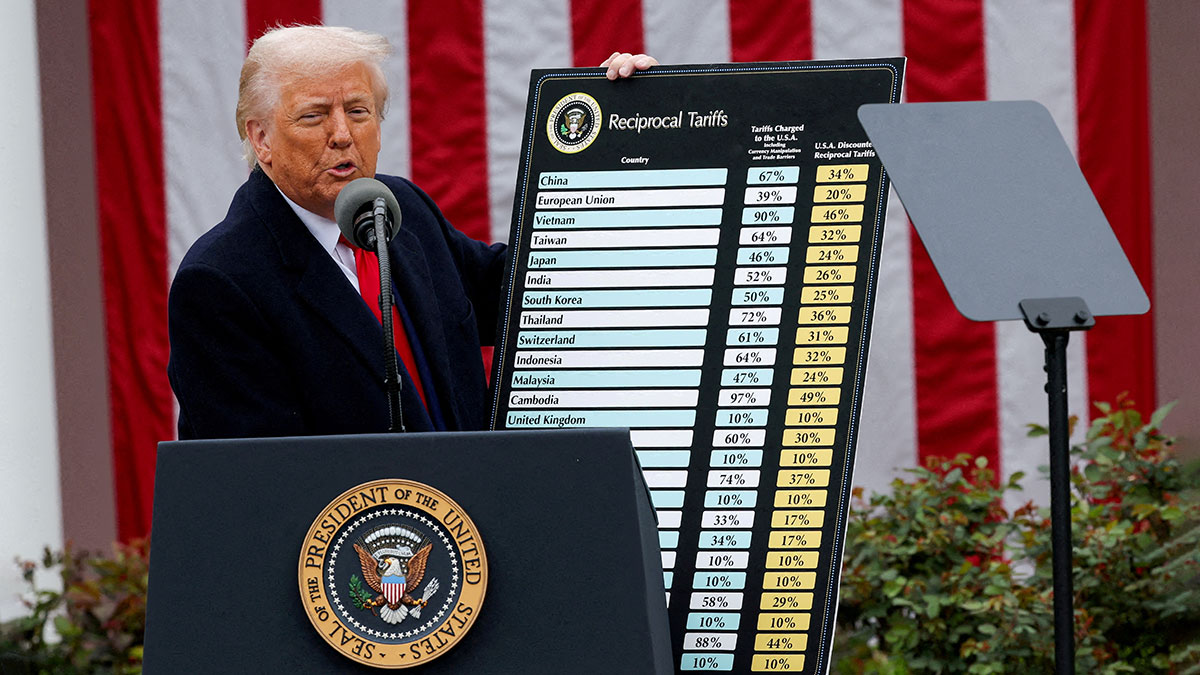

Исполнительным указом от 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины на товары из 185 стран и территорий. Дальнейшее развитие событий выявило как целый ворох проблем, возникающих вследствие таких действий, так и ограниченную эффективность этой политики.

Главный инструмент внешней политики

Похоже, место санкций во внешней политике США теперь занимают пошлины. Санкции, вводимые против отдельных государств, оказались недостаточно гибким и удобным механизмом. Хуже того – они способствуют консолидации и усилению соперников Америки. Пройдя через все стадии – отрицание, гнев, торг, депрессию, – многие партнеры США поняли, что союзнические связи с Вашингтоном больше не защищают от его торговых претензий, а договориться «по-тихому» не получится.

Пошлины позиционируются Вашингтоном как средство восстановления справедливого порядка. Но торговый дисбаланс – лишь одна из претензий США к партнерам и многосторонней торговой системе в целом. Среди прочих причин: нарушение принципа взаимности (во многих странах импортные пошлины выше, чем в США); повышение конкурентности некоторых экономик за счет манипулирования курсом валют и промышленных субсидий; создание нетарифных барьеров для американских товаров. Эти претензии звучали на протяжении многих лет, однако акценты и интенсивность их подачи варьировались от одной администрации к другой.

Стратегические интересы и быстрая прибыль

Тарифные войны стали центральной темой мировых СМИ. В основном в этих статьях и сюжетах приводились доводы экономистов, критиковавших действия администрации Трампа и доказывавших неэффективность таможенных мер.

Сложно спорить с теми, кто критикует механический подход к расчету формулы пошлин. Действительно, тотальный и резкий рост импортных тарифов может вызвать столь же резкий рост цен, за которым последует инфляционный всплеск. Инфляция неизбежно снизит реальные доходы населения, что плохо скажется на уровне потребления и, соответственно, на темпах роста ВВП. Учитывая, что торговая война разворачивается одновременно на нескольких фронтах, а масштабы увеличения пошлин весьма велики, последствия для цепочек поставок будут крайне серьезными.

Однако логика действий США выходит за рамки этого классического экономического анализа. Решение о введении пошлин обусловлено не столько «бухгалтерскими», сколько стратегическими соображениями. Пошлины используются для перераспределения доступа к глобальным ресурсам, реконфигурации производственных цепочек и восстановления американской производственной базы. В таких условиях важна не быстрая прибыль, а нанесение ущерба сопернику, влияние на торговую политику других стран.

Мнимая простота тарифного инструментария

Повышение пошлин может увеличить доходы государства, но только до определенной черты. Чем больше из-за тарифов сокращается общий объем импорта, тем меньше иностранной продукции будет облагаться налогом. Таким образом, бесконечное повышение пошлин может привести к обратному эффекту – недополучению доходов. Именно поэтому «тарифная дубина» хоть и выглядит устрашающе, но вряд ли будет пускаться в ход без каких-то смягчений и исключений. Это подтверждают и оперативно введенные временные послабления в отношении электроники из Китая.

Сокращение товарооборота США и других стран неизбежно скажется на объемах взаимной торговли услугами. И хотя Соединенные Штаты в этом вопросе мировой лидер и имеют устойчивый профицит в торговле услугами, усыхание товарооборота может плохо сказаться именно на американском экспорте услуг (в первую очередь транспорте, телекоммуникациях, финансах).

В нелепой ситуации оказались страны, заключившие с США соглашения о свободной торговле, в рамках которых уже давно была предусмотрена тарифная либерализация. Как правило, в таких соглашениях тарифные уступки балансируются нетарифными преференциями. Введение импортных пошлин в отношении партнеров нарушает выстроенный баланс договоренностей и тем самым ставит под вопрос выполнение обязательств по нетарифному регулированию.

Сдержанная реакция большинства стран

Сдержанный ответ ряда государств, против которых были введены пошлины, показывает: они не только опасаются эскалации конфликта, но и понимают, что ответные меры ударят по их же экономике. Реальный арсенал таких мер не столь велик и грозен, как заявляют некоторые страны.

Например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила, что под ответный удар могут попасть американские цифровые платформы. Для подобного шага у Брюсселя имеется правовой инструмент – Постановление о борьбе с принуждением (ACI, Regulation (EU) 2023/2675).

Европейцы уже давно надеются поживиться за счет налогов на услуги американских платформ, имеющих представительства в ЕС (Apple, Microsoft, Google, Meta* в Ирландии, а Amazon в Люксембурге). Однако сказать проще, чем сделать. Определить, где именно базируются компании, технически и юридически сложно из-за глобальной распределённой их инфраструктуры. Трансграничная операция отличается от локальной лишь интернет-адресом, который можно поменять за секунду. Например, платформы соединяют рекламодателей с владельцами веб-сайтов и включают несколько уровней рекламных посредников. Введение налога на импорт рекламы из США, а не на рекламные операции внутри ЕС потребует учета местонахождения или гражданства всех участников процесса. А введение налога на все рекламные транзакции американских платформ в Евросоюзе, вероятно, сильнее ударит по европейским рекламодателям, чем по американским.

Заокеанский триумф Мелони: сможет ли премьер Италии навести мосты между ЕС и США?

У европейцев есть и еще одна причина воздержаться от резкого ответа, чтобы не увеличить волатильность на финансовом рынке. ЕС заинтересован в надежности американских ценных бумаг. Большая распродажа акций вкупе с ростом доходности казначейских обязательств США и ослаблением доллара может подорвать статус американских безрисковых активов.

Другие страны, осуждающие повышение пошлин, не хотят идти на обострение, поскольку позиционируют себя приверженцами сильной многосторонней торговой системы. Ситуация осложняется тем, что коллективный ответ у них не готов, а одностороннее введение ответных пошлин вызовет вопросы – соблюдался ли столь восхваляемый ими режим наибольшего благоприятствования (базовый принцип ВТО) при проведении торговой политики, и не нарушили ли они собственные обязательства?

В ряде стран заговорили о необходимости разработки стратегии по диверсификации экспортных потоков. Однако такая диверсификация требует вложений: бизнесу этих стран понадобится дополнительное экспортное финансирование, пострадавшим предприятиям – кредиты, помощь в поиске новых рынков, перенастройка логистики. А эти «новые» рынки уже могут быть заняты другими поставщиками, конкуренция с которыми будет непосильной.

Сложности одновременной игры на нескольких досках

За успешной торговой сделкой обычно стоит колоссальная работа группы переговорщиков. Соединенные Штаты начали торговую войну одновременно с десятками стран, но каждая из них воюет только с США. Такая асимметрия создает значительную нагрузку на аппарат торгового представителя США и вовлеченные в урегулирование тарифных вопросов ведомства. Дополнительно усложняет ситуацию то, что по-прежнему не ясно: каков будет дизайн новых договоренностей (вероятно, будет индивидуальным), что будет считаться необходимыми уступками для США, хватит ли у команды переговорного мандата, ведь для заключения взаимовыгодных сделок балансирующие уступки могут лежать не в сфере торговли, а, например, в военной.

Вряд ли команда Трампа успела разработать директивы к таким переговорам. К тому же в последние годы сотрудники аппарата сильно расслабились, действуя по шаблонным схемам зон свободной торговли. В период администрации Байдена и вовсе не было заключено ни одного регионального торгового соглашения.

Кроме того, опыт брекзита показывает, что подготовка крупных торговых сделок требует увеличения кадровых ресурсов и дополнительных инвестирований, а набор высокооплачиваемых юристов из международных компаний не может быстро восполнить недостаток квалифицированных государственных специалистов.

Кнут вместо пряника

Многие СМИ делают акцент на том, что Трамп подрывает мировой порядок, «основанный на правилах», разрушает международную торговую систему и вообще игнорирует обязательства Америки по торговым соглашениям в рамках ВТО. Однако авторы таких комментариев значительно упрощают проблему либо умышленно искажают факты. Во многом это связано с тем, что в последние годы западные страны все чаще стали выборочно подходить к соблюдению международных норм. Принципы «Мы будем соблюдать правила лишь в отношениях с теми, кто разделяет наши ценности», или «Доступ на наши рынки – привилегия, а не право» стали основой экономической политики государств «Большой семерки» значительно раньше возвращения Трампа в Белый дом.

Поверх барьеров: продолжается ли сегодня процесс глобализации?

Популярность протекционизма выросла задолго до 2025 года и в торговле (как правило, за счет роста нетарифных ограничений), и в инвестиционном режиме (рост популярности механизмов инвестиционного скрининга). Причем именно развитые страны были главными проводниками этой политики.

Затеяв тарифную войну, Трамп хочет вернуть производство в США, где оно практически не развивалось последние 15 лет, создать дополнительные рабочие места и обеспечить стране экономическое процветание. Администрация Байдена для достижения этих же целей использовала стимулы, в частности, закон CHIPS, позволивший обеспечить рост инвестиций в технологические компании. Иначе говоря, Трамп пустил в дело кнут вместо пряника.

Глобальная перестройка

У Соединенных Штатов, как главного донора ВТО, накопилось много претензий к этой организации. Например, американцы считают, что ВТО закрывала глаза на нечестную торговую практику Китая, подрывала интересы американских фермеров.Стоит также учитывать, что значительная доля обязательств накладывалась на государства в процессе их вступления в организацию. Страны–учредители ВТО активно использовали этот механизм, обеспечивая себе выгоды. Так, американцы традиционно входили в состав рабочих групп, занимавшихся приемом новых участников, и формировали пакет их обязательств таким образом, чтобы он был выгоден США. Сегодня в ВТО состоят 166 государств, включая все крупнейшие экономические державы. Следовательно, американцам больше не с кем торговаться по поводу условий членства в ВТО, выбивая для себя преференции. А продвижение инициатив США затруднительно, поскольку в ВТО решения принимаются консенсусом.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и председатель КНР Си Цзиньпин

picture alliance/Vostock PhotoДоля Соединенных Штатов в мировом ВВП падает, но они продолжают нести те же, что и прежде, издержки по поддержанию глобальной экономики и мирового порядка. Такая ноша для США становится непосильной. Администрация Трампа настаивает: торговая политика Америки должна определяться американскими чиновниками, которые избираются американцами и подотчетны американцам, а не диктоваться бюрократами в Женеве.

Пакет соглашений ВТО – это свод правил для импортеров, открывающий для них рынки. Когда-то Америка была главным бенефициаром торговой либерализации, а ВТО обеспечивала экспансию американского бизнеса на рынки развивающихся стран. Однако США утратили статус главного экспортера товаров, кроме того, высокая стоимость американской продукции ограничивает ее конкурентоспособность. Сейчас 76% экономики Соединенных Штатов – это сфера услуг (для сравнения: в Китае – 55%). В этих условиях понятно желание Трампа запустить «реиндустриализацию». Чтобы сохранить лидирующие позиции в области технологий и защитить интеллектуальную собственность, целесообразно сосредоточить производственные мощности на своей территории. Вместе с тем одновременное достижение всех указанных целей представляется весьма трудным заданием. Новаторские идеи и подходы зачастую идут вразрез с действующими правовыми рамками глобальной торговли и межгосударственными соглашениями.

При этом США не хотят оказаться в изоляции и, несмотря на всю критику системы ВТО, назначают нового посла в эту организацию. К тому же ВТО – подходящее место для предъявления претензий другим странам.

Начавшееся в апреле тарифное цунами показало, что больше всех в сохранении status quo заинтересован Китай. Существующая международная торговая система открывает ему доступ на многие рынки, позволяет доносить свое мнение до партнеров и укреплять имидж нового «главного друга» развивающихся стран.

Пожалуй, самая сложная ситуация у России. Сегодня ее справедливо можно назвать самым дискриминируемым членом ВТО. Вводя против России санкции, западные страны нарушают нормы ВТО, а слабость и предвзятость этого института не позволяют оспорить запреты и ограничения в юридической плоскости. Сложившаяся система не устраивает нас так же, как и США, хотя и по другим соображениям.

Сегодня Россия активно ищет новые модели международного экономического сотрудничества. Такие, в разработке которых она будет принимать полноценное участие и которые будут обеспечивать ее бизнесу гарантии прав собственности и недискриминации. Однако формирование новой архитектуры многосторонней торговой системы требует отказа от чрезмерной привязанности к существующим структурам и обязательным соглашениям, принятым во время ушедшей эпохи экономической глобализации.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в РФ

Автор – старший научный сотрудник Центра комплексных и международных исследований и лаборатории ответственного бизнеса НИУ ВШЭ

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".