Вечный непокой: 165 лет со дня рождения Исаака Левитана

30 августа исполняется 165 лет со дня рождения Исаака Левитана, великого художника, прославившегося своими пейзажами русской природы средней полосы «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем». Россия на этих картинах не парадная, историческая, а сокровенная, тихая и вечная. По глубине проникновения в ее душу Левитан до сих пор непревзойден. Еврей по происхождению, Левитан стал едва ли не самым истинно русским живописцем. Это выразилось не только в творчестве, но и в самой его судьбе: где еще видано, чтобы человек, из-за своего происхождения постоянно находящийся под угрозой выдворения из Москвы за пресловутую черту оседлости, любил и стремился рисовать русскую землю так страстно, так неудержимо?

Железнодорожный романс

Происхождение Исаака Левитана немного загадочно. Официально он считался сыном Эльяша и Баси Левитанов и появился на свет в городке Кейданы Ковенской губернии (нынешняя Литва). У него был старший брат Адольф (Абель), также ставший художником, и две сестры, Тереза (Таубе) и Эмма (Михле). Однако отсутствие в семейных документах данных о рождении нашего героя и странная путаница в других бумагах привели некоторых исследователей к гипотезе: Исаак (Ицик) был приемным сыном Эльяша, а на самом деле – племянником, сыном младшего брата Хацкеля.

Как бы то ни было, своим отцом Левитан считал Эльяша. Родом из семьи раввина, Эльяш учился в ешиве, еврейской религиозной школе, но тяга к иностранным языкам, французскому и немецкому, которые он выучил самостоятельно, повела его по светскому пути. Он зарабатывал на жизнь репетиторством, а затем работал переводчиком у строивших железную дорогу французов. Освоившись в железнодорожной области, Эльяш, он же Илья, работал там и в других должностях: кассира, контролера станции. В поисках лучшей жизни он переехал с семьей в Москву, где снова давал частные уроки.

Человеком он был, судя по всему, идеалистическим и поощрял своих детей к занятиям искусством. Обнаружившего талант к рисованию Адольфа отдали в Московскую школу ваяния и зодчества, через несколько лет за ним последовал и Исаак.

Но вскоре после этого началась полоса несчастий: отец сильно заболел, лишился большей части заработков, семья обеднела. Когда Левитану было 15–16 лет, родители один за другим умерли.

Гордая бедность

Видя талант братьев, деньги за их обучение в школе иногда вносили анонимные благотворители, иногда школа сама освобождала их от уплаты. Когда кто-то пытался дать Исааку деньги напрямую, нищий, но гордый юноша отказывался. При этом фактически у него не было дома, и он ночевал то у знакомых, то на чердаках, то тайком в классах школы.

Первым учителем Исаака был Василий Перов, известный своими жанровыми картинами «Тройка», «Охотники на привале», «Сельский крестный ход на Пасху». Заметив любовь Левитана к природе, он привел юношу в мастерскую Алексея Саврасова, мастера лирического пейзажа. Вспоминая позже о Саврасове, Левитан называл его создателем русского пейзажа. Автор таких знаменитых полотен, как «Грачи прилетели» или «Зимний пейзаж», Саврасов учил не искать затейливые красоты, а уметь разглядеть что-то такое, что трогает за душу в на первый взгляд невзрачном и даже угрюмом пейзаже. И не работать под итальянских мастеров, не смотреть на Россию через призму европейского искусства, а создавать свою оригинальную русскую пейзажную школу.

Третьим из школьных наставников Левитана стал Василий Поленов, еще один большой лирический пейзажист, автор «Московского дворика», «Заросшего пруда» и других великолепных полотен. Работая над картиной «Христос и грешница», Поленов писал Христа со своего ученика Левитана.

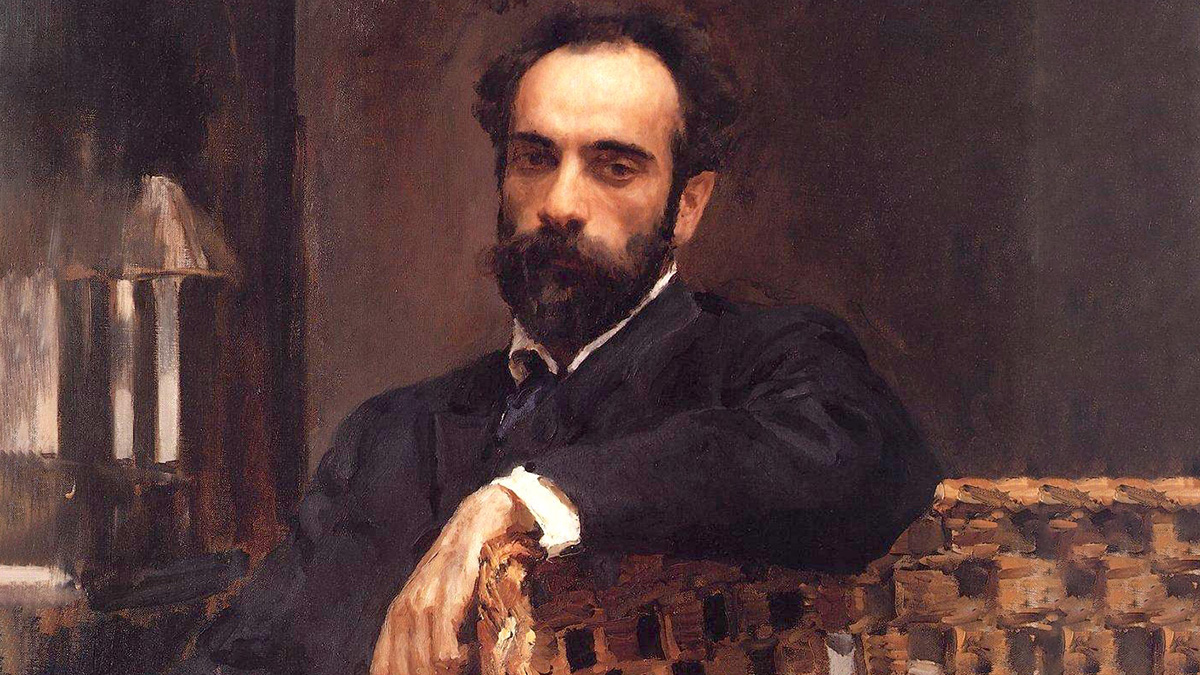

Арабский аристократ

Внешность Левитана всегда привлекала внимание. «У него было восхитительное лицо – я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий», – вспоминал младший брат Антона Чехова Михаил. «Очень интересное лицо, слегка вьющиеся темные волосы, очень высокий лоб; великолепные бархатные глаза, остроконечная бородка – тип семитический в его наиболее благородном выражении, испано-арабском», – отмечала писательница Татьяна Щепкина-Куперник. Ей вторил художник Александр Головин: «Он был по своей сущности аристократом до мозга костей, в самом лучшем смысле слова. По внешности он напоминал мне не еврея, а араба».

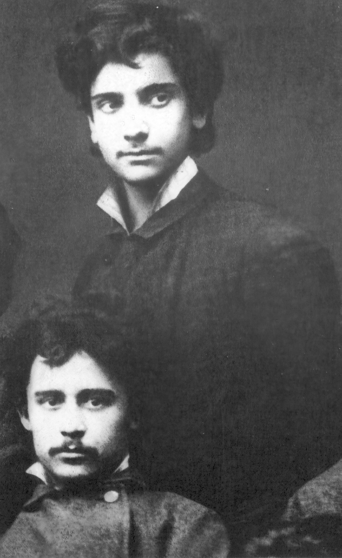

Исаак Левитан и Константин Коровин. 1878–1880 годы.

Rustock/Vostock PhotoТакой неординарный облик очень притягивал женщин – и художник, что называется, отвечал им полной взаимностью до такой степени, что его друг Чехов считал женолюбие Левитана причиной его истощения, физического и творческого. «Я думаю, что его истаскали бабы... Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного: только молодость», – сетовал автор «Чайки» в письме Суворину.

Но Левитан располагал к себе не только внешностью и явно ощущавшимся в нем талантом, но и внутренней красотой. «Основной чертой Левитана было изящество. Это был "изящный человек", у него была изящная душа. Каждая встреча с ним оставляла какое-то благостное, светлое впечатление. Встретишься с ним, перекинешься хотя бы несколькими словами, и сразу делается как-то хорошо, "по себе" – столько было в нем благородной мягкости», – писал Головин.

Художник был подвержен тяжелым приступам меланхолии, депрессии, но никогда окружающие не видели его злым или раздраженным. «Трудно представить себе более простого, душевного и милого человека», – говорил артист Большого театра Лаврентий Донской.

«Какие тут пейзажи?»

Судя по воспоминаниям друга Левитана художника Константина Коровина, уже во время обучения у Саврасова Левитан был убежден, что он и его единомышленники в искусстве не встретят широкого понимания. «Художника не любят – он не нужен, – передавал Коровин левитановские слова. – Вот Саврасов, это великий художник – и что же? Все против, он чужд даже своим. Мне говорят близкие: напиши дачи, платформу, едет поезд или цветы, Москву, а ты все пишешь серый день, осень мелколесье, кому это надо? Это скучно, это Россия, а не Швейцария, какие тут пейзажи? Ой, я не могу говорить с ними».

Через много лет своему ученику Борису Липкину Левитан говорил: «Живописью в России дома не наживешь, придется, может быть, и поголодать».

Несмотря на этот пессимизм и часто посещавшие его сомнения в собственных способностях, Левитан не видел для себя иного пути, кроме живописи – и живописи только такой, какой требовала его душа.

190 лет Павлу Третьякову: купцу, меценату и знатоку искусства

Эта бескомпромиссность вызывала восхищение у других учеников школы. Среди них даже возник «культ Левитана»: по воспоминаниям Василия Бакшеева, учившегося несколькими курсами младше, «студенты стремились любой ценой приобрести даже эскизные работы начинающего художника», а один из них носил левитановские карандашные наброски в ладанке на шее как «величайшую драгоценность».

В 16 лет Левитан показал свои картины «Вечер» и «Солнечный день. Весна» в ученическом отделении выставки Товарищества передвижных художников и был награжден за них малой серебряной медалью и денежной премией. Через год он произвел сильное впечатление картиной «Вид Симонова монастыря», за которую снова получил награду. А в 1880-м знаменитый меценат и коллекционер Павел Третьяков купил для своей галереи у 19-летнего Левитана полотно «Осенний день. Сокольники». Это было начало большого признания, но еще далеко не конец жизненных испытаний.

Влюбленный крокодил

Несмотря на явные успехи, Левитан не только не поступил, как планировал, в Императорскую академию художеств, но и в конце концов не получил в своей школе даже полноценного диплома и полагающегося выпускникам звания классного художника. Говорят, он оборвал контакты со школой после того, как ее руководство не оценило его дипломный пейзаж, который очень хвалил Саврасов. Однако «неклассность» Левитана не помешала ему 10 лет спустя, когда его авторитет был уже значителен, не только стать преподавателем своей альма-матер, но и получить звание академика живописи, высшее для художника в Российской империи.

"Осенний день. Сокольники". 1879 г.

И.И.Левитан/ГТГНа упомянутой выше картине «Осенний день. Сокольники» изображена женская фигура, что нехарактерно для картин Левитана. Он не любил писать людей, хотя мог делать и мастерские портреты (например, портрет своего знакомого Николая Панафидина), но только в виде большого исключения. А фигуру на «Осеннем дне» он не хотел писать настолько, что попросил сделать это своего друга Николая Чехова.

Старший брат Антона Павловича Николай был многообещающим художником, но прожил мало: его сгубили богемный образ жизни и алкоголизм. Через него Левитан познакомился и с молодым врачом, по совместительству начинающим литератором Чехонте. Несколько лет они были просто знакомы, а настоящая крепкая дружба писателя и художника началась в 1885 году, когда гостивший у друзей в Максимовке под Новым Иерусалимом Чехов узнал, что в деревне по соседству живет Левитан – и сильно хандрит. Чеховы отправились развеселить печального живописца, и после этого он вошел в их семью как один из самых близких людей.

Бессемейный и часто попадавший в запутанные любовные коллизии Левитан тянулся к Чеховым и даже пытался с ними породниться, влюбившись в младшую сестру Антона Машу. Это вызвало всеобщее смущение, и Чехов такого союза явно не одобрял, зная порывистость и неуравновешенность друга, которого ласково называл крокодилом.

Роман со стрельбой

Приходилось и самим друзьям соперничать из-за женщины – Лики (Лидии) Мизиновой, актрисы и переводчицы. Сначала за ней ухаживал Чехов, а потом и Левитан. Прикрываясь принятой в их кругу едкой иронией, художник поддевал писателя в письме: «Она любит не тебя, белобрысого, а меня, волканического брюнета, и приедет туда, где я». В ответ Чехов пошутил по-своему, опубликовав рассказ «Попрыгунья», где изобразил другой любовный треугольник с участием Левитана.

Несколько лет Левитан состоял в связи с Софьей Кувшинниковой, очень оригинальной дамой и талантливой художницей, бравшей у него уроки. Служебную квартиру своего тишайшего мужа, врача при полицейском управлении, она превратила в светский салон, где собирались писатели, поэты, актеры. Прочитав «Попрыгунью», все люди этого круга поняли прозрачные намеки Чехова, а Левитан сильно обиделся на писателя и не общался с ним три года.

Друзья страдали из-за этой ссоры, и когда однажды Татьяна Щепкина-Куперник уговорила Левитана поехать вместе с ней в гости к Чеховым, они с радостью помирились.

Лика Мизинова стала прототипом главной героини «Чайки», а идея самой пьесы, по утверждению брата Чехова Михаила, родилась благодаря другому роману Исаака Левитана, причем весьма драматическому. Живя летом в усадьбе Островно в Тверском крае, где была написана картина «Осень. Усадьба» и задумана «Над вечным покоем», художник познакомился с Анной Турчаниновой, супругой большого петербургского чиновника. Начались сложные отношения, в которые вовлеклась и влюбившаяся в Левитана старшая дочь Турчаниновой Варвара. В результате порывистый художник даже пытался застрелиться летом 1895 года, но отделался легким ранением головы.

Видимо, это было сделано напоказ. Навестивший его Чехов застал сцену, когда Левитан – заядлый охотник – после очередного выяснения отношений в отчаянии ушел куда-то с ружьем и вернулся с убитой чайкой. Софья Кувшинникова же в мемуарах утверждает, что сцена с убитой от отчаяния чайкой произошла при ней.

"Золотая осень" 1895

И.И. Левитан/ГТГ«Душе нужны слезы»

Увы, та попытка покончить с собой на даче Турчаниновых не была единственной в жизни Левитана, и женщины тут были ни при чем. Многие годы, несмотря на все достижения, он страдал от приступов тяжелой тоски. Возможно, сегодняшние психиатры завели бы речь о биполярном расстройстве. Сам Левитан называл это «разладом с собой». «Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с собою? Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие», – жаловался он Чехову в 1887 году. И в следующем письме: «Не писал Вам все это время; не хотелось вновь говорить о моем беспрерывном, бесплодном разладе, а отрадного ничего не было».

Джентльмен из Таганрога: 165 лет со дня рождения Антона Чехова

В такие дни Левитан удалялся от людей, объясняя, что не в состоянии видеть никого. Проходило несколько дней, и он возвращался уже в бодром настроении.

Коровин вспоминал, как в молодости художник сознательно вызывал в себе минорное настроение. «Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал прочесть что-нибудь такое, что вызывало бы страдание и грусть. Уговаривал читать вместе. "Мы найдем настроение, это так хорошо, так грустно, душе так нужны слезы"».

Жизнелюбу Коровину это было малопонятно, а Левитан со временем, кажется, потерял способность управлять этим печальным состоянием и оно взяло над ним верх.

Грустным, даже мрачноватым настроением отличаются многие картины Левитана («Вечер после дождя», «У омута», «Владимирка»), но в искусстве он никогда не утрачивал контроля над эмоциями. Были у него и светлые полотна, про которые Чехов говорил, что на картинах Левитана наконец-то появилась улыбка: «Март», «Золотая осень», «Свежий ветер. Волга». Главные же работы Левитана дышат тем одухотворенным спокойствием, которого художнику так не хватало внутри и которое он искал и находил в природе: «Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Тихая обитель».

"Над вечным покоем", 1894.

И.И.Левитан/ГТГСевер, который греет

Левитан последовательно шел своим путем, делая только то, что считал нужным в искусстве. В середине 1880-х Василий Поленов познакомил его с известным меценатом Саввой Мамонтовым и тот привлек его к оформлению декораций для основанной им Московской частной оперы, которая, помимо прочего, дала старт карьере Фёдора Шаляпина.

Декорации Левитана к постановке «Жизнь за царя» были великолепны, ими восхищались, но художник не стал развивать успех в этом направлении, хотя оно было прибыльным, а его материальное положение оставляло тогда желать лучшего. Его друг Коровин занимался декорациями с большим увлечением, но Левитан понял, что это не его путь и сконцентрировался на живописи. Он как будто знал, что проживет недолго и ему нужно успеть сделать то, что не сделает никто другой.

«Ах были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его "Деревню" – серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя; все бы на нее смотрел да смотрел. До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да и не знаю, дойдет ли кто и после», – писал Чехов. Он был одним из тех немногочисленных поначалу людей, которые поняли, что Левитан хотел выразить своими картинами.

Левитан не был слепым патриотом, из принципа держащимся за «родные березки» и знать не желающим остальной мир. Он имел возможность наблюдать природу разных стран, бывал в Италии, Германии, Франции, сравнивал, размышлял. Был у него короткий период очарования Крымом, но со временем понял, что неброские, необъяснимо притягательные пейзажи средней полосы дороже ему всего на свете. Он пришел к парадоксу: южная природа для него холодна, а северная согревает душу.

Причем и «на севере» Левитана привлекало далеко не все. Бескрайние могучие просторы срединной Волги его смутили, им он предпочитал более «камерный» Плёс и окрестности Звенигорода. Не понравился ему и суровый «минималистский» пейзаж Финляндии. Левитан не любил все, что «слишком», в живописи он ценил умеренность: в ней, а не в крайностях проявляется нечто подлинное и вечное.

Из своей первой поездки в Европу Левитан писал друзьям, что там сходят с ума от изобилия, в том числе и в искусстве. Не в шуме, а в тишине, не в ярких красках, а в сероватой дымке таилась подлинная красота для тонкой души.

Философия пейзажа

Мария Чехова писала: «Левитан любил природу как-то особенно. Это была даже и не любовь, а какая-то влюбленность». То, что для других людей не более чем фон жизни, для него было главным предметом созерцания и размышлений. Он страдал оттого, что, несмотря на все мастерство, не может полностью выразить то, что видит и ощущает, ведь деревья, поля, реки для него были не столько эстетическими объектами, сколько зримым – и все равно непостижимым до конца – выражением Бога. Многие картины «выстаивались» у него в мастерской годами – он добавлял к ним по одному мазку, ожидая окончательного созревания.

У Левитана было много учеников, к которым он относился с нежностью и которые его обожали. Завистники говорили, что они все будут писать в его манере, но каждый из них стал оригинальным художником. Левитан давал им основу – свою теорию пейзажа. Главный ее тезис: отыскать в природе нечто типичное, ибо именно оно правдоподобно, «надо передавать типичное, а не исключения, исключениям можно и не поверить».

Когда в этюде одного ученика он увидел причудливый куст, то посоветовал его «вырезать». «Значит, можно исправлять природу?» – спросил ученик. Левитан ответил: «Не исправлять, а обдумывать, это не одно и то же. Природа иногда свои законы нарушает, а мы не имеем права это делать. Не будет же портретист писать поэта или полководца в то время, когда у них зубы болят, хотя это и бывает».

Созерцая природу с друзьями или учениками, Левитан часто «иллюстрировал» ее стихами Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, своего любимого поэта Ивана Никитина и множеством других, которые он знал наизусть в бессчетном количестве.

Он постоянно говорил, что художник не должен бояться тяжелой работы, «пота». Иногда приводил в пример друга Коровина, который, как ему казалось, избегал «пота» и при огромном таланте не сделал в живописи того, на что был способен. Когда художник Досекин, чью картину «Садик в лунную ночь» купил Третьяков, небрежно похвастался, что написал ее «в один присест», Левитан сказал молодому собеседнику: «Это не человек искусства, а какой-то сапожник! Никогда не пишите своих картин в один присест; не надейтесь, что их купит Третьяков». О легком искусстве на продажу он даже слышать не хотел.

Под угрозой высылки

В начале 1890-х меценат Савва Морозов выделил Левитану светлую мастерскую и жилые комнаты во флигеле своего дома в Трехсвятительском переулке. В 1896 году два десятка левитановских работ были представлены на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896), громком событии тех лет. В это же время усилиями художника и критика Александра Бенуа картины Левитана включили в экспозицию «Сецессиона» – мюнхенской группы прогрессивных художников.

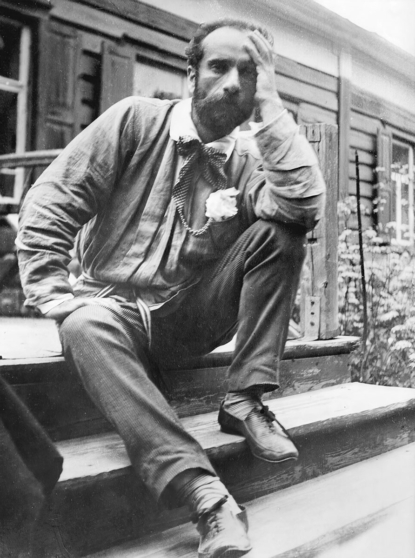

Исаак Левитан в Бабкино, 1898 год.

Heritage Image Partnership Ltd/Vostock PhotoЛевитан следил за современным ему западным искусством, ему были близки пейзажисты барбизонской школы, но свое мнение об успехе за рубежом он ясно выразил в письме антрепренеру Сергею Дягилеву: «Я не думаю, что русскому художнику надо непременно бывать в Европе, но толчок в этом направлении был все-таки необходим».

Со студенческих лет Левитан был тесно связан с Товариществом передвижных выставок и все свои новые большие картины он демонстрировал именно у передвижников. В последние годы жизни он сблизился с объединением «Мир искусства», одним из главных идеологов которого был Александр Бенуа. И хотя эстетически «мирискусники» Левитану были не очень близки, он видел в их движении нечто свежее, бросающее вызов косности большинства академиков от живописи.

В 1898 году Левитану самому присвоили звание академика. Несмотря на все почести, над ним много лет висела угроза принудительной высылки из Москвы как еврея. В 1879-м его с сестрами уже высылали – несколько месяцев семья прожила на холодной даче в подмосковной Салтыковке. Повод – покушение на Александра II, совершенное террористом-народником Александром Соловьёвым. Евреем Соловьёв не был, но «на всякий случай» евреев царским указом из «исконно русской столицы» выслали.

В 1891 году новый указ о выселении подписал уже другой царь Александр III. Друзьям и почитателям удалось отстоять Левитана. Чтобы укрепить статус живописца в глазах властей, Валентин Серов, в то время уже уважаемый мастер, написал его портрет. Тогда Левитану разрешили остаться в городе, но по-настоящему спокойно вздохнуть он смог лишь за год до смерти, получив паспорт, дававший право жить в Москве. Это произошло после того, как мастерскую Левитана посетили московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Фёдоровной.

Все эти перипетии иного человека могли бы обозлить, но Левитан писал товарищу Аполлинарию Васнецову: «Нет лучше страны, чем Россия. Только в России может быть настоящий пейзажист».

«Зачем это нужно?»

Левитан прожил всего 39 лет. В 1896-м, после того как он второй раз перенес тиф, врачи диагностировали у него расширение сердечной аорты – аневризму. Он ездил лечиться в Германию, ему прописывали оздоровительные ванны, к груди прикладывали какую-то глину, но с каждым годом художник сдавал – подъем по лестнице или в гору давался ему с трудом.

«У него страстная жажда работы, но физическое состояние хуже инвалида», – говорил Чехов художнику Осипу Бразу. То ли утешая ее, то ли искренне веря в свои слова, Левитан писал сестре Терезе, что болезнь серьезна, но «при известном благоразумии с ней можно долго жить». Но в последний год жизни смерть казалась уже неотвратимой.

Вскоре после того как ему поставили неутешительный диагноз, Левитан узнал о чахотке Чехова. Он написал ему: «Ах, зачем ты болен, зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем. Бессмыслица». Это был горький вздох и о друге, и о себе. Чехов пережил Левитана всего на четыре года.

Левитан умер 4 августа 1900 года за месяц до сорокалетия. В статье памяти художника Сергей Дягилев напоминал, что при жизни критики относились к автору «Вечернего звона» свысока, тогда как «считали немецкую живопись Шишкина за родник русского пейзажа, в религиозном же творчестве Васнецова усматривали несвойственную духу русскому манерность». «А Россию-то они и проглядели, – писал Дягилев, – Священной любви к нежной, интимной, скучной, милой русской природе у них нигде нет, ни в чистеньких чащах лесов с медведями, прыгающими через бревнышки, ни в бутафорских волнах бушующих морей».

К счастью, в ХХ веке, на заре которого он покинул этот мир, Левитан был по-настоящему оценен. То был бурный, бешеный век с его войнами, индустриализацией, массовой культурой и кричащим китчем, да и нынешний век не тише. И в этом шуме и пестроте искусство Левитана не только не затерялось, но и приобрело особую ценность. Оно показывает, что, остановив взгляд на вроде бы невзрачном пейзаже за окном, можно увидеть вечность.

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".