Архивная публикация 2010 года: "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА"

Катастрофические пожары в России - это не столько стихийное бедствие, сколько результат плохого государственного управления. За день до установления температурного рекорда тысячелетия - 40-градусной августовской жары в Москве - в Егорьевском районе Подмосковья некая фирма "Антей" презентовала чудо высоких технологий - наноустановку для обводнения торфяников. Едва аппарат, действующий по принципу бура, опустился в почву на глубину до 7 метров, как оттуда вместо ожидаемого дыма рвануло адской силы пламя. Оно выбило "наноустановку" из земли, как пробку из шампанского. Конфуз приключился пока районного масштаба. Надежда РАЕН и ГО ЧС Егорьевского района, поддержавших рационализаторов ради того, чтобы стать полигоном для внедрения новых технологий в борьбе со стихией, пока обернулась тратой вхолостую части из 300 млн рублей, выделенных федеральным правительством Подмосковью на тушение пожаров...

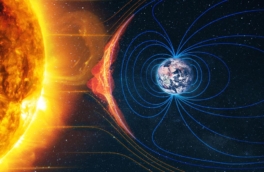

Увы, как всегда во время "смуты", сейчас появится немало самых фантастических проектов решения проблемы. Так, по сведениям "Профиля", власти вновь обратили внимание на революционное предложение директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Юлия Израэля. С 2004 года он выступает с идеей, которая многим кажется просто шарлатанской. Чтобы снизить земные температуры примерно на 1-2 градуса, ученый советует укрыть Землю своеобразным "одеялом" из аэрозолей, размещенных в стратосфере. Израэль предлагает закачать в стратосферу около 600 тыс. тонн аэрозольных частиц. Для этого, по его расчетам, потребуется сжечь 100-200 тыс. тонн серы, зато вмешательство в природу послужит универсальным средством: оно сможет работать как на усиление эффекта похолодания, так и на усиление эффекта потепления. В свое время идея была тихо отправлена под сукно под предлогом ее чрезвычайной дороговизны. Тем не менее пожары 2010 года в который раз поставили перед страной проклятые вопросы - "что делать?" и "кто виноват?".

Катастрофические пожары в России - это не столько стихийное бедствие, сколько результат плохого государственного управления. За день до установления температурного рекорда тысячелетия - 40-градусной августовской жары в Москве - в Егорьевском районе Подмосковья некая фирма "Антей" презентовала чудо высоких технологий - наноустановку для обводнения торфяников. Едва аппарат, действующий по принципу бура, опустился в почву на глубину до 7 метров, как оттуда вместо ожидаемого дыма рвануло адской силы пламя. Оно выбило "наноустановку" из земли, как пробку из шампанского. Конфуз приключился пока районного масштаба. Надежда РАЕН и ГО ЧС Егорьевского района, поддержавших рационализаторов ради того, чтобы стать полигоном для внедрения новых технологий в борьбе со стихией, пока обернулась тратой вхолостую части из 300 млн рублей, выделенных федеральным правительством Подмосковью на тушение пожаров...

Увы, как всегда во время "смуты", сейчас появится немало самых фантастических проектов решения проблемы. Так, по сведениям "Профиля", власти вновь обратили внимание на революционное предложение директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Юлия Израэля. С 2004 года он выступает с идеей, которая многим кажется просто шарлатанской. Чтобы снизить земные температуры примерно на 1-2 градуса, ученый советует укрыть Землю своеобразным "одеялом" из аэрозолей, размещенных в стратосфере. Израэль предлагает закачать в стратосферу около 600 тыс. тонн аэрозольных частиц. Для этого, по его расчетам, потребуется сжечь 100-200 тыс. тонн серы, зато вмешательство в природу послужит универсальным средством: оно сможет работать как на усиление эффекта похолодания, так и на усиление эффекта потепления. В свое время идея была тихо отправлена под сукно под предлогом ее чрезвычайной дороговизны. Тем не менее пожары 2010 года в который раз поставили перед страной проклятые вопросы - "что делать?" и "кто виноват?".

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Мало кто из чиновников готов сегодня признать, что в борьбе с пожарами главное не тушение, а предотвращение, - считает Евгений Шварц, доктор географических наук, директор по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF). - Распределение бюджетных средств должно проводиться не в авральном режиме "хватай мешки, вокзал отходит", а на основе серьезного и объективного анализа причин возникновения пожаров.

Например, Шварц утверждает, что исследования пожаров 2007-2010 годов показывают: чаще горят искусственные хвойные монокультуры - еловые и особенно сосновые. Как полагают экологи и ученые, для предотвращения пожаров нужно постепенно менять хвойные монокультуры на аналогичные естественным лесам смешанные насаждения, а не только выделять средства на дорогие и неэффективные инструменты пожаротушения.

Что касается торфяных пожаров, доставивших в этом году столько неудобств жителям Московской и сопредельных областей, то здесь эффективнее инвентаризация и обводнение ранее осушенных территорий.

Но когда в правительстве РФ познакомились с выкладками правительства Московской области, настаивающего на том, что обводнение болот обойдется в 22 млрд рублей на три года, ответ Владимира Путина был: "Дорого".

Ученые с этим не согласны. По мнению профессора экономического факультета МГУ Сергея Бобылева, восстанавливать болота, то есть обводнять, дешевле, чем тушить пожары. "Что такое 22 млрд на восстановление болот против потенциального ущерба от пожаров?" - риторически спрашивает Бобылев. Он уверен, что эффективные меры по борьбе с торфяными пожарами давно известны и успешно применяются в Скандинавии, Белоруссии, в Польше и Германии - это выявление пожаров на ранних стадиях и рекультивация мест добычи торфа для восстановления болот. Помимо противопожарного эффекта эта мера решает важную экологическую проблему. Болота важны для сохранения биоразнообразия, так как являются местом гнездования сотен видов птиц и обитания редких растений, а также выполняют функцию регулирования водного и лесного баланса.

Впрочем, и с обводнением не все так просто. Например, в докладной записке ученых факультета почвоведения МГУ на имя министра МЧС Сергея Шойгу говорится: "Есть серьезные сомнения в эффективности срочной программы по обводнению торфяников Подмосковья. Дело в том, что на их месте за долгие годы вырос лес. Если уровень воды быстро поднимется, деревья будут сохнуть, а сухостойный лес представляет не меньшую опасность с точки зрения возникновения пожаров, чем даже торфяники… Обводнение торфяников должно осуществляться не в спешном порядке, а проводиться в течение такого же длительного периода, как велось осушение болот для торфяных разработок".

КТО ВИНОВАТ?

Однако вопрос "что делать?" - не единственный и, как выясняется, даже не главный. Пожары 2010 года стали наглядным свидетельством провала... административной реформы в России. В критической ситуации выяснилось, что за охрану лесов и их тушение в случае возгорания фактически никто не отвечает.

Как получилось, что Центральная Россия - территория с наиболее развитой инфраструктурной сетью и максимальной концентрацией властных структур - оказалась столь уязвима перед таким предсказуемым природным катаклизмом, как лесной пожар?

Корреспонденты "Профиля" задавали этот вопросы представителям всех заинтересованных организаций. И везде, будь то МЧС, Рослесхоз или администрация Московской области, звучали ссылки на новый Лесной кодекс (ЛК). Документ был принят в 2006 году и с 1 января 2007 года вступил в силу. В соответствии с кодексом, обязанность по охране лесов, в том числе и противопожарной, перешла от федерального правительства к местным органам власти и арендаторам, которые получали право распоряжаться лесными участками. За Минприродой остались заповедники, а контроль за действиями лесопользователей возложили на Росприроднадзор. ЛК весьма полно описывает вопросы эксплуатации лесов: кому можно их вырубать и на каких основаниях, кто принимает решение об этом, кто выдает разрешение на вырубки леса, заготовку древесины и распоряжение землями лесного фонда. Свои права новые владельцы реализовывали в полной мере, а вот с обязанностями заминка вышла.

ЛК не только передает полномочия по охране лесов органам власти субъектов Федерации, но и гарантирует им получение субвенций из федерального центра на эти цели. В этом году регионы получили из бюджета на тушение и предупреждение лесных пожаров 2,2 млрд рублей (для сравнения: в США, по данным Гринпис, на эти задачи тоже выделено около 2,2 млрд, но долларов). Полученные из федерального центра деньги региональные власти должны перечислить той организации, которая выиграет конкурс на проведение противопожарных работ. В большинстве случаев это те же лесхозы, доставшиеся местным властям от прежних советских времен. Но в Рослесхозе корреспонденту "Профиля" рассказали, что далеко не во всех регионах эти предприятия сохранили свой штат и материально-техническое оснащение. Кроме того, договоры заключаются не с теми, кто профессиональней, а с теми, кто просит за свои услуги меньше денег. В этой связи выбор таких организаций порой вызывает вопросы. Широкую известность получил случай, когда в Мордовии конкурс выиграла организация, имевшая 50 сотрудников и два автомобиля. Едва ли такими силами можно справиться с лесными пожарами в масштабе региона с большой площадью лесов.

Фактически перестали существовать центры авиалесоохраны. Такой центр, к примеру, был в Иркутской области, но он обеспечивал и соседние регионы. Когда этот центр передали местным властям, оказалось, что области не под силу в одиночку содержать такую структуру, а с соседями договориться не получилось.

В этом году только семь регионов заключили с МЧС договоры на использование пожарной авиации, а остальные спасатели тушат за свой счет, хотя тушение лесных пожаров не входит в компетенцию ведомства, и деньги на это ему не выделяются.

{PAGE}

Иногда дело доходит до абсурда. Пример - так называемые сельхозпалы. Лесники не могут приступить к тушению сухой травы на землях сельхозназначения, пока огонь не подойдет к лесу. Иначе, по словам представителя Рослесхоза, их обвинят в нецелевом использовании средств.

Единственный субъект, где земли лесного фонда остались под опекой Рослесхоза, - Московская область. Но это мало что меняет. По словам представителя областной администрации, Рослесхоз в лице своего регионального органа относится к обязанностям по охране лесов халатно, предпочитая лишь распоряжаться лесными угодьями. Недавнее отстранение от должности главы Мослесхоза хорошо иллюстрирует сложившуюся ситуацию.

Все собеседники "Профиля" в один голос заявили, что законодательство в сфере лесных отношений крайне запутанно и что наладить четкую работу невозможно. Такая ситуация сложилась не сегодня, но именно теперь она стала всем очевидна. В этой связи предложение Владимира Путина переподчинить Рослесхоз напрямую главе правительства является косвенным признанием ошибок, допущенных при реформировании кабинета в предыдущие годы.

ПЛОДЫ РЕФОРМЫ

- Это неправда, что в уничтожении огнем целых деревень виноваты только природные факторы, - убежден Аркадий Тишков, заместитель директора Института географии РАН. - Если мы хотим что-то менять, надо смотреть правде в глаза. В 95% случаях возгорания присутствует человеческий фактор. Причем 70-80% случаев выгорания лесов - это просчеты государственной политики и управления и лишь 15-20% - разгильдяйство граждан как итог системных просчетов "верхов".

Тишков последовательно отстаивает точку зрения о том, что разгул стихии - это плод зашедшей в тупик экологической реформы 2000 года и, в частности, лесного хозяйства, когда были ликвидированы Федеральная служба лесного хозяйства и Госкомэкологии. В итоге произошел дикий перекос. По данным Global Fire Monitoring Centre, на Россию приходится в системе экспорта 58% леса и бруса в Европу, от 27 до 45% - в Китай, до 20% - в другие страны Юго-Восточной Азии. А на месте вырубаемых лесов и осушаемых торфяников идет активное коттеджное строительство. Тратить деньги на воспроизводство и обустройство лесов, содержание пожарной техники и запасов горюче-смазочных материалов у арендаторов особого желания нет, а государство контролирует их плохо. Резкое же сокращение бюджетного финансирования привело к тому, что в России в 2010 году, по данным Гринпис, на тушение га леса ушло всего 3,3 цента США!

Однако пока ясности, как именно реформировать структуру правительства, чтобы свести к минимуму угрозу природных и техногенных катастроф, нет. По поводу заявления премьера Путина о повышении статуса Рослесхоза фактически до уровня министерства даже у экологов нет единого мнения.

- Это шанс восстановить лесную службу, лесную пожарную охрану, государственный патронаж в лесном хозяйстве, - считает Аркадий Тишков. - Это шанс остановить деэкологизацию экономики и общества. Другое дело, что нужен комплекс мер, а не спасательные операции, напоминающие бегство.

Наряду с законодательным упрочением позиций экологических ведомств, считает Тишков, надо восстанавливать лесозащитные придорожные посадки, вырубленные или выжженные на 50%, запретить выжигать траву, а главное - наполовину снизить экспорт леса и обязать экспортеров восстанавливать вырубленные участки.

- Я не считаю административную реформу 2000 года, включая и экологическую, такой уж плохой, - говорит Евгений Шварц. - Ее вектор был верным. За основу была взята американская система, когда за нормативную базу отвечают министерства, за управление собственностью - агентства, а службы - за контроль. Современная идеология управления, оправдавшая себя мировой практикой, в России дала сбой на уровне чиновничества.

Эксперты из Центра экологической политики и культуры считают, что премьер Путин действует неправильно. Они напоминают, что повышение статуса Агентства по рыболовству и биоресурсам ничего не дало, кроме новых коррупционных скандалов. Ничего не даст, по их мнению, и повышение статуса деморализованного Рослесхоза.

Тем не менее кто-то все-таки должен отвечать за леса и их охрану. Как стало известно "Профилю", в письмах на имя президента РФ и его помощника Аркадия Дворковича и ученые РАН, и экологи из Гринпис и других организаций настаивают на том, что необходимо воссоздать экологическое ведомство в ранге министерства. Сейчас органа, который мог бы координировать разрозненные действия Минсельхоза, Рослесхоза, МПР, МЧС и Росгидромета, просто нет.

И шанс на восстановление в структуре федеральной власти независимого природоохранного органа есть. Как полагают эксперты, он уже не будет называться Госкомэкологии, но идея отделения государственной экологической экспертизы и политики от МПР прорабатывается на уровне правительства, Президиума Госсовета и РАН. Проекты создания такого органа дважды - в 2003 и в 2007 годах - считались практически решенными, но каждый раз, доходя до уровня правительства, "зависали". Как объясняет источник "Профиля" в МПР, идея воссоздания самостоятельного природоохранного ведомства "отправляется на доработку" отечественными сырьевыми олигархами и примкнувшими к ним чиновниками и депутатами. Они и футболят проекты законов - об обязательной государственной экологической экспертизе, о плате за негативное воздействие на окружающую среду, о зонах экологического бедствия и закон об экологической безопасности транспорта, - которые могут быть дебютом нового природоохранного ведомства. Но, как это часто бывает, помочь делу может беда - пожары.

| РОКОВОЙ ОТПУСК Лесные пожары спалили не только целые деревни, но и привели к отставкам ряда региональных управленцев. Особенно досталось тем чиновникам, которые в столь сложное время так и не прервали свой отпуск. Среди тех, кто был отправлен в отставку, глава Мослесхоза Сергей Гордейченко. А "Единая Россия" пригрозила санкциями секретарям региональных отделений, которые не захотели отказываться от отдыха. У партии есть претензии к секретарям воронежского, рязанского и московского областного политсоветов, а также к председателю Мособлдумы. Также из-за пожара на базе ВМФ в Коломенском районе Подмосковья было уволено сразу несколько высокопоставленных военнослужащих. Своей должности лишилась и руководитель департамента труда и социального развития Воронежской области Татьяна Мещерякова. |

| ГОРИМ, БРАТЦЫ! По данным Рослесхоза, общая площадь, пройденная природными пожарами в России с начала года по 9 августа, составляет 1,4 млн га. По независимой оценке Global Fire Monitoring Centre (США), опирающегося на данные спутниковых станций слежения MODIS и NOAA (обе расположены в США) и Landsat (принадлежит НАТО, находится в Норвегии) зона горения превысила 15 млн га. Ежедневно в России регистрируется около 250 новых лесных пожаров. По данным МЧС России, наиболее сложная ситуация сложилась в Нижегородской, Кировской, Московской, Рязанской областях, Республике Марий Эл и Мордовии. В целом по стране на борьбу с лесными пожарами брошено около 150 тыс. человек и более 26 тыс. единиц техники. По словам руководителя управления информации МЧС России Ирины Андриановой, большая часть этих сил сосредоточена в Центральном и Приволжском федеральных округах. Ежедневно на тушение пожаров вылетают 22-26 воздушных судов, а с учетом прибывших на подмогу иностранных спасателей с огнем борются 38 самолетов и вертолетов. Ситуация оценивается как стабильно сложная, и основная проблема состоит в том, что пожарные не могут сконцентрироваться на ликвидации крупных очагов, так как вынуждены постоянно отвлекаться на тушение новых пожаров и окарауливать населенные пункты в потенциально опасных районах. Большинство деревень Центральной России расположено в непосредственной близости от лесов, и в случае возникновения лесного пожара огонь может в считаные минуты перекинуться на жилые дома. Примеров тому за последние дни было предостаточно. |

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".