В дореволюционной России пищевая промышленность представляла собой в основном кустарное производство: оборудование производилось для небольших предприятий мукомольной, сахарной, ликеро-водочной, маслобойной отраслей. Крупные фирмы предпочитали закупать импортное. Переработка мяса, молока, овощей и фруктов в сельской местности оставалась на уровне, близком к натуральному хозяйству.

Революция, Гражданская война и последовавшая разруха нанесли значительный урон существовавшим пищевым производствам. Остро стояла задача организовать импорт оборудования, скопировать лучшие образцы (сейчас это называется «обратный инжиниринг») и локализовать выпуск в СССР.

Почему российская экономика замедляется, и есть ли шанс ее разогнать снова

К концу 1920-х разрозненные ведомства собирают в единую структуру – Наркомат снабжения. Это были годы индустриализации экономики, которая коснулась не только металлургии, энергетики, автопрома, но и пищевой промышленности. Некоторые решения, предложенные тогда, можно назвать по-настоящему прорывными. Например, в начале 1930-х в Москве и Ленинграде по проектам талантливого инженера Георгия Марсакова были построены кольцевые хлебозаводы, рассчитанные на выпечку 250 т хлебобулочных изделий в сутки. Уровень автоматизации там достигал 70–75%, что существенно превышало показатели на хлебозаводах европейских стран.

Тогда же начали возводить и предприятия по выпуску фасовочного оборудования. Многое приходилось заимствовать. Так, советские мясокомбинаты создавались по образу и подобию американских. Решающий вклад внес нарком снабжения Анастас Микоян. Благодаря ему в СССР получили развитие не только пищевая промышленность, но и машиностроительные предприятия, обеспечивающие новую отрасль оборудованием. В 1930 и 1936 годах нарком побывал с деловыми поездками в США, откуда привез современные технологии производства полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, мороженого и игристых вин.

По инициативе Микояна советские специалисты активно перенимали зарубежный опыт организации производственных процессов. Наркомат снабжения приглашал в качестве инструкторов иностранных специалистов. Работали они и в конструкторских бюро, проектируя предприятия общепита.

В 1931 году Наркомат снабжения приступил к строительству в Москве Первого московского колбасного завода (ныне Микояновский мясокомбинат). Аналогичные по масштабу предприятия появились в Ленинграде, Семипалатинске и Орске. Для их оснащения закупили импортное оборудование на 4,74 млн руб.

Чаеразвесочные линии и линии для производства бисквитов приобрели в Англии почти за £500 тыс. Построили заводы, выпускающие консервы, маргарин и майонез. За две пятилетки в состав пищепрома СССР вошли 21 мясокомбинат, 11 птицекомбинатов и пять рыбокомбинатов, 91 консервный завод, 11 сахарных заводов, 70 молочных заводов, 256 хлебозаводов и 197 механизированных хлебопекарен, 81 промышленный холодильник.

Объемы выпуска продуктов питания росли в стране рекордными темпами. Например, в 1930 году фруктовых консервов произвели 3 млн банок, а уже в 1935-м – 277 млн. Колбас в 1933 году выпустили 36 тыс. т, а в 1936-м – более 170 тыс. т. В 1934 году был открыт Ленинградский молочный комбинат №1 им. Кирова, в 1938-м – кондитерская фабрика им. Крупской.

Почему импортозамещение в России продвигается медленнее, чем хотелось бы

Новые предприятия невозможно было оснащать только импортным оборудованием: в казне на это просто не было достаточно денег. Поэтому к приоритетам отнесли ускоренное развитие отраслевого машиностроения. Решением задач занимался трест «Союзпродмашина», позднее ставший «Главпродмашем», который курировал 11 машиностроительных заводов и конструкторское бюро. Трест обеспечил выпуск технологических линий для предприятий мясной и молочной промышленности, рыбоперерабатывающих, хлебобулочных и мукомольных заводов. В течение 10 лет советская промышленность освоила выпуск более 600 типов оборудования.

Успешно локализовали производство зарубежных, в основном американских, образцов. Внедряли и собственные инженерные разработки. Например, заводы им. Ленина и им. Коминтерна в Воронеже выпускали оборудование для хлебопекарен, маслобоек, мукомольной промышленности, кондитерского производства, мясокомбинатов – всего более 40 видов.

Высокими темпами росло производство пищевого оборудования и после Великой Отечественной. К 1950 году советская промышленность освоила выпуск примерно 200 новых типов оборудования, в том числе бытовых холодильников. Прирост объемов производства составил 250% к довоенному 1940-му.

В октябре 1965 года было создано Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (Минлегпищемаш). К началу 1970-х удалось в 2,6 раза увеличить производство продукции по сравнению с показателями 1960 года. Так, выпуск оборудования для мукомольных предприятий вырос в 1,3 раза, для мясо-молочных – в 1,2 раза, для рыбоперерабатывающих заводов – в 1,2 раза. Среди ведущих предприятий, удовлетворявших спрос на внутреннем рынке, – Московское, Ленинградское и Киевское машиностроительные объединения, Смелянский и Одесский машиностроительные заводы, Мелитопольский машиностроительный завод им. Воровского.

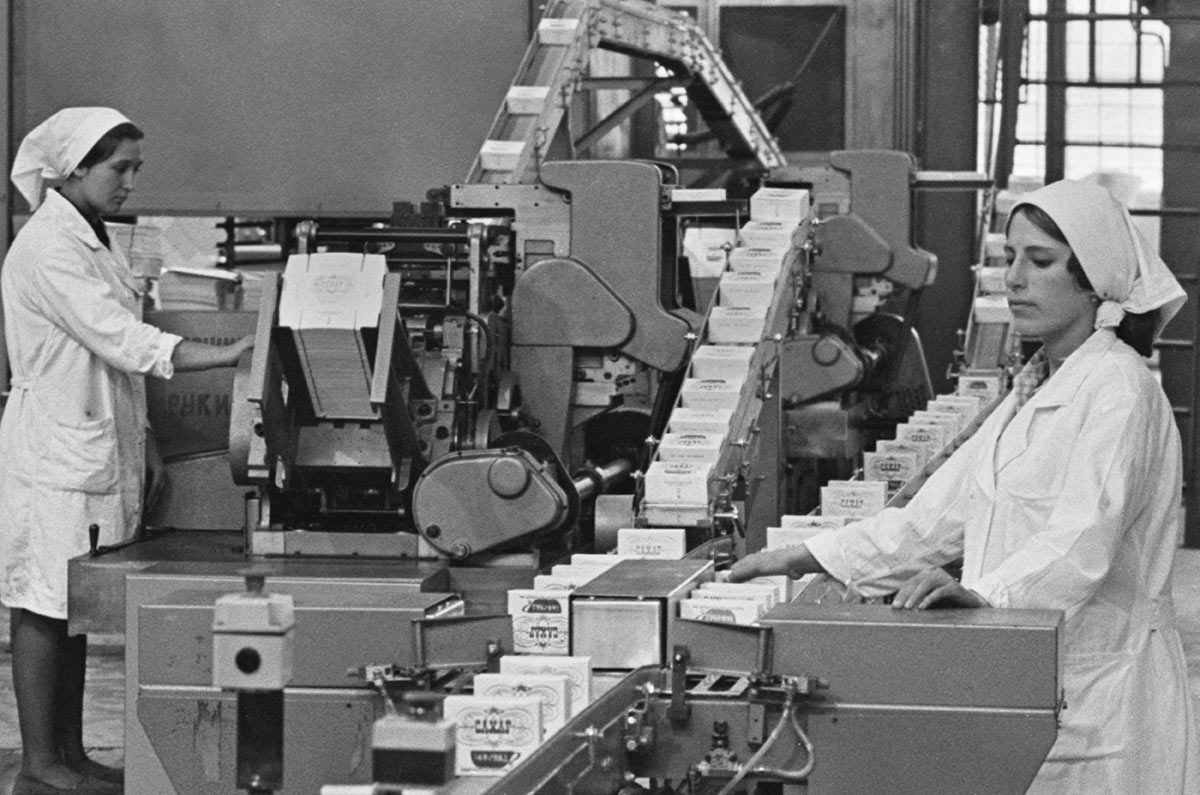

Автоматы по упаковке сахара-рафинада в рафинадном цехе Сахарного завода имени Карла Либкнехта, Курская область, 1978

Олег Сизов/ТАССПосле распада Советского Союза экономические связи между республиками были разорваны и многое пришлось начинать с чистого листа. Пять лет назад правительство РФ утвердило Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России на период до 2035 года. Согласно документу, к 2030-му доля отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности должна быть доведена как минимум до 62%. К приоритетам отнесены наращивание выпуска оборудования для мукомольно-крупяной и хлебопекарной, молочной, мясной, сахарной, масложировой отраслей, а также для общественного питания и торговли.

Лоза и люди: как отечественное виноделие из бизнеса превращается в культурный и технический феномен

Как отметил глава правительства Михаил Мишустин, в 2023 году рынок оборудования для пищевой промышленности вырос на 65%, достигнув 250 млрд руб., в 2024-м – на треть, превысив 377 млрд. руб. Это один из результатов последовательной реализации программы импортозамещения в отрасли.

Когда в 2022-м большинство западных брендов ушло из России, освободившиеся ниши заняли другие иностранные поставщики, в первую очередь из КНР. И если ранее доля китайских компаний на российском рынке пищевого оборудования не превышала 20%, то в 2023 году по отдельным наименованиям достигала 70%.

Сегодня, по данным ассоциации «Росспецмаш», пищевое машиностроение представлено более чем 270 отечественными предприятиями. Для заведений общепита (рестораны, кафе, столовые) наши заводы выпускают дегидраторы, пароконвектоматы, жарочные шкафы, конвейерные печи для пиццы, фритюрницы, ротационные шкафы, планетарные миксеры, льдогенераторы, тестомесы, мясорубки.

Среди ведущих игроков – холдинг «Русская трапеза», Кропоткинский завод МСП, фирма «Восход», ГК «Стандартпродмаш». Также в числе крупных производителей оборудования для общепита ГК «Чувашторгтехника» (Чувашская Республика), «Гриль-Мастер» (Смоленская область), «Тулаторгтехника» (Тульская область), «Пищтех» (Краснодарский край), ГК «Атеси» (Московская область).

Российские предприятия в среднем закрывают около 50–55% потребностей пищепрома и предприятий общепита, однако в некоторых секторах показатель остается крайне низким. В частности, на рыбоперерабатывающих заводах доля отечественного оборудования в большинстве случаев не превышает 5%, что лишний раз подтверждает актуальность задач Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности.

Автор – доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. В. Г. Плеханова