Архивная публикация 2011 года: "За Дюрером в Саратов"

Куда податься просвещенным любителям искусства, которые уже осмотрели все экспонаты Эрмитажа и Третьяковки? Обычно о сокровищах региональных музеев России вспоминают, когда из запасников вдруг извлекают какого-нибудь считавшегося пропавшим Шишкина. Журнал "Профиль" решил составить список уникальных экспонатов из провинциальных собраний, до которых сравнительно легко может добраться столичный зритель. Итак, вниманию читателей предлагается карта музейных редкостей.

Куда податься просвещенным любителям искусства, которые уже осмотрели все экспонаты Эрмитажа и Третьяковки? Обычно о сокровищах региональных музеев России вспоминают, когда из запасников вдруг извлекают какого-нибудь считавшегося пропавшим Шишкина. Журнал "Профиль" решил составить список уникальных экспонатов из провинциальных собраний, до которых сравнительно легко может добраться столичный зритель. Итак, вниманию читателей предлагается карта музейных редкостей.

1. АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР ИЗ САРАТОВА

Гравюра из собрания Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева поступила на реставрацию в Москву в руинированном состоянии как возможная копия с ксилографии Дюрера. Но после кропотливого сопоставления оттисков и выявления уникального водяного знака 500-летней давности (знак в виде головы быка) подтвердилась подлинность работы великого мастера Северного Возрождения. Гравюра со сценой Благовещения, исполненная Дюрером предположительно в 1503 году, вошла в серию из 20 листов "Жизнь Девы Марии".

(Место экспозиции: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. Цена взрослого входного билета - 100 руб.)

Подлинность и датировка оттиска были подтвеждены в результате предреставрационных исследований и в процессе реставрации гравюры в отделе > графики ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря

2. ГАЛЛЕ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

Стекло французского художника Эмиля Галле (1846-1904) называют феноменом в искусстве рубежа XIX-XX веков. Великий мастер модерна Галле создал неповторимый стиль, с популярностью которого может соперничать лишь венецианское стекло. В Музее хрусталя имени Мальцовых, филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника, представлены две вазы, выполненные по эскизам самого Галле на его мануфактуре в Нанси вскоре после смерти художника. Авторские вазы дополнены 55 предметами в стиле Галле, выполненными лучшими мастерами Гусевской хрустальной фабрики в 1900-1917 годах. Эта коллекция была собрана усилиями двух поколений стеклопромышленников Мальцовых.

(Место экспозиции: Музей хрусталя в г. Гусь-Хрустальный. Цена взрослого билета - 60 руб.)

3. ИВАНОВСКИЕ МОЗАИКИ

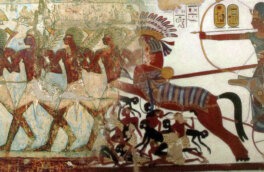

Ивановский фабрикант Дмитрий Геннадьевич Барылин был увлеченным собирателем произведений искусства и всяческих древностей. Он привозил вещи лично или выписывал из-за границы через своих агентов. Коллекция получилась очень разнообразной: там были и восточные кинжалы, и редкие портреты персидских шахов, и тибетские манускрипты, и римские мозаики.

На основе этого собрания промышленник открыл в 1913 году частный музей, а после революции стал хранителем Иваново-Вознесенского губернского Краеведческого музея (с 1959 года - Ивановский художественный музей). Именно здесь можно увидеть высокий образец римского искусства - мозаику из Помпей с изображением петушка. Удивительно реалистичное изображение складывается из сотен маленьких кубиков (размер самого маленького - не более двух миллиметров) и напоминает живописное произведение. Обычно такая красочная сцена занимала центральное место на полу в зале для пиршеств. Поэтому, согласно римской традиции, мозаика с петушком была вмонтирована в мраморный пол второго этажа ивановского музея.

(Место экспозиции: Ивановский художественный музей. Цена взрослого входного билета - 3 руб. - да-да, это не опечатка!)

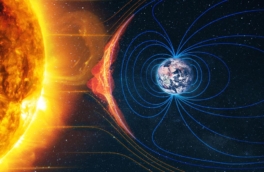

4. "ГЛОБАЛЬНАЯ" НАХОДКА

Редкий картографический памятник нашелся в Вологде. В конце XVIII века в Петербурге выпускались 200 пар глобусов земной и небесной сфер. Как учебное пособие глобусы мало ценились современниками и большей частью утрачены. Очень редко в музеях можно увидеть хотя бы один глобус. Поэтому сохранившиеся в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике два глобуса - большая удача. Глобусы были сделаны не позже 1793 года и отправлены в Вологду для просвещения по системе Коперника местных школьников и гимназистов. Один глобус представляет земную сферу, другой - небесную, со знаками зодиака в виде мифологических существ. Основу глобуса традиционно составлял шар из папье-маше, покрытый грунтом. Затем шар оклеивался бумажными сегментами гравированной карты. Именно гравированной, рельефной на ощупь. Сегодня таких "шероховатостей" уже не найти.

(Место экспозиции: Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Цена взрослого входного билета - 40 руб.)

5. "ИСЦЕЛЯЮЩИЙ" ЭКСПОНАТ

Покров "Преподобный Ефрем Новоторжский" из Смоленского государственного музея-заповедника является редкой святыней. Согласно житию, Ефрем и его брат Георгий были выходцами из Венгрии и служили в дружине ростовского князя Бориса. После смерти брата Ефрем основал странноприимный дом и построил храм во имя святых князей Бориса и Глеба. Около 1038 года при храме возникает монастырь, один из древнейших на Руси. В 1572 году состоялось обретение нетленных мощей Ефрема, то есть в храме в Торжке было обнаружено, что его тело загадочным образом мумифицировалось - оно до сих пор практически не истлевает. Сам же покров на раку святого, согласно легенде, был пожертвован в 1625 году чудесно исцеленным от мощей Семеоном Бекбулатовичем (потомком Чингисхана, перешедшим на службу к Ивану Грозному).

(Место экспозиции: Смоленский государственный музей-заповедник. Цена взрослого входного билета - 10 руб.)

6. МОБИЛЬНЫЙ, РАСПИСНОЙ

Нет, это не джип и не телефон. Это дом купца Клокотова, дом с необычной судьбой. Он был разобран по дощечкам, а потом заново собран в качестве экспоната Музея деревянного зодчества "Малые Корелы" в Архангельской области. В музее под открытым небом собрались уникальные деревянные постройки XVI - начала XX века, типичные для Русского Севера и сохранившиеся до наших дней в единичных экземплярах. Дом купца Клокотова представляет собой тип дома-двора, где под одной крышей находились служебные и жилые помещения. На первом этаже высокого трехэтажного сруба расположилась купеческая лавка, над ней протянулся ряд окон с яркими ставнями, третий этаж отмечен изящным полукруглым балконом. Здесь-то и начинается царство расписных цветов, которые покрывают все, даже деревянную обшивку нависающей кровли.

(Место экспозиции: Музей деревянного зодчества "Малые Корелы". Цена взрослого входного билета - 70 руб.)

7. ЧЕБОКСАРСКИЕ АНГЕЛЫ

Уникальное явление русской культуры - храмовая деревянная скульптура. Не похожая на мраморные изваяния европейского типа и лишь отдаленно напоминающая икону, она очень выразительна. Еще до революции "образа на рези" (именно так их называют церковники) присутствовали почти в каждом деревянном храме наравне с иконами. Но после 1917 года колоссальное количество образов было сожжено, и единственными почитателями и хранителями храмовой скульптуры остались старообрядцы, перенесшие это искусство далеко за Урал. Из Чебоксарского музея происходят два позолоченных деревянных ангела, которые первоначально украшали Царские врата в церкви Воскресения Христова в Чебоксарах.

(Место экспозиции: Чувашский государственный художественный музей. Цена взрослого входного билета - 100 руб.)

8. СИБИРСКИЙ ВРУБЕЛЬ

В Омском художественном музее имени М.А. Врубеля хранятся неизвестные широкому зрителю монументальные панно художника. Триптих Врубеля - "Хризантемы", "Розы и лилии", "Желтые розы" - создан в 1894 году для особняка четы Дункер в Москве. Накануне революции живописные панно оказались в собрании Рябушинских. А после национализации их передали в недавно сформированный Омский музей - на родину художника. Теперь это единственная живописная работа Врубеля во всей Сибири.

(Место экспозиции: Омский художественный музей имени М.А. Врубеля. Цена взрослого билета - 100 руб.)

9. ЗОЛОТАЯ НИТЬ СТРОГАНОВЫХ

Произведения золотого шитья из коллекции Пермской государственной художественной галереи выходят за рамки региональных ценностей. Рукодельницы, работавшие в мастерских солепромышленников Строгановых, создали вышивки, поспорить с которыми могло в то время только шитье из царских светлиц. Одна из жемчужин коллекции - небольшая шитая икона - поражает не только одухотворенностью образа, но и неизмеримой глубиной содержания. Надпись по краю пелены из Канона Богоматери Казанской говорит о ней как о "заступнице усердной". Строгановские вышивки имеют подчас такую плотную "панцирную" поверхность, что уподобляются произведениям ювелира.

(Место экспозиции: Пермская государственная картинная галерея. Цена взрослого билета - 120 руб.)

10. НЕБЕСА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Это, пожалуй, самый труднодоступный экспонат. До него придется ехать 300 км от железной дороги вглубь Архангельской области. Осенью и весной дорожное полотно практически перестает существовать. Но для настоящих ценителей никакой российский экстрим не помеха. Ведь наградой станет музеефицированный кусочек России и его сокровища.

Кенозерский национальный парк официально признан достоянием всей планеты. Несмотря на потрясения ХХ века, здесь сохранился оригинальный "культурный ландшафт". Сегодня это единственное место в России, где сохранились деревянные шатровые церкви и уникальные расписные "небеса". Этим названием обозначают специальные подвесные конструкции потолочного перекрытия, напоминающие цветок. Словно ромашка над головой прихожанина разворачивается модель христианского мироздания. Здесь есть звезды и луна. В центре - солнышко-Христос. Вокруг - лучики-апостолы и другие святые. Это настоящий иконостас над головой - невероятно большой в тесном интерьере деревянного храма. 16 комплексов расписных кенозерских "небес" являются самой большой коллекцией в России, истинной жемчужиной Русского Севера.

(Место экспозиции: Кенозерский национальный парк. Вход свободный.)

Текст подготовлен по материалам исследований ВХРНЦ им. Грабаря

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".