Очарованный странник: 140 лет со дня рождения Велимира Хлебникова

9 ноября исполняется 140 лет со дня рождения Велимира Хлебникова – поэта и ученого, футуриста, новатора в литературе и исследователя законов мироздания. Маяковский называл его «Колумбом новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами», а также «великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе». Среди людей искусства эксцентричные личности – дело обычное, но такие, как Хлебников, появляются исключительно редко. И живут они на Земле недолго – ровно столько, чтобы подарить миру новый язык, новые формы и оставить после себя наследие, переваривать которое будет не одно поколение потомков.

Почетный гражданин

В отличие от многих поэтов, Хлебников не играл в гения, безумца, человека не от мира сего, а был таковым на самом деле. Он появился на свет в калмыцкой степи среди буддистских монастырей – в этом исследователи видят важный знак, определивший путь поэта. Сегодня это село Малые Дербеты, а тогда оно называлось главной ставкой Малодербетовского улуса Астраханской губернии. Отец Хлебникова Владимир Алексеевич служил попечителем этого улуса, а также директором основанного им же Астраханского заповедника, первого в России. Биолог по образованию, он опубликовал два десятка статей по орнитологии, был главой Петровского общества исследователей Астраханского края.

Томящийся дух: 140 лет Саше Черному, поэту смешному и страшному

Родной брат отца Пётр был профессором Военно-медицинской академии, автором книги «Физика земного шара», а двоюродный брат Харлампий основал в Астрахани женское училище и в двух других училищах города учредил собственную именную стипендию. Дед поэта, купец первой гильдии Алексей Хлебников, получил звание почетного гражданина Астрахани, которое передавалось и его потомкам.

Мать Виктора (а именно так звали нашего героя от рождения) Екатерина Вербицкая, дочь капитана гвардии и действительного статского советника, училась в Смольном институте, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов служила сестрой милосердия, была близка к народовольцам. Трудности жизни ее не смущали, поэтому, выйдя замуж за только что окончившего Санкт-Петербургский университет Владимира Хлебникова, она без колебаний отправилась с супругом в калмыцкие степи.

По долгу службы отца семейства Хлебниковым не раз приходилось переезжать: в Волынскую губернию, в Симбирск, в Казань. У Владимира и Екатерины было пятеро детей: старшие сестра и брат Виктора Екатерина и Борис и младшие Вера и Александр. Младшие лучше всего поняли Хлебникова, когда он из Виктора превратился в Велимира, а для остальной родни – в чудака-неудачника. Вера Хлебникова стала довольно известной художницей. Талант к рисованию имел и сам поэт.

«Что-то, чему нет объяснений»

В детстве за Виктором замечали необычные фантазии, он рассказывал родным, что «у него свое королевство и каждый день за ним прилетает белый лебедь», а в гимназии учитель словесности сетовал: «У Хлебникова есть способности, но он их губит стремлением к необычайным выражениям».

Рассмейтесь, смехачи: как русские писатели и поэты играли и экспериментировали с языком

Уже тогда он воспринимал язык не как нечто окончательно сложившееся и управляемое правилами из учебника, а как живой пластичный материал. Кто сказал, что нельзя придумывать новые слова или переделывать старые, чтобы выразить то, для чего не находишь обычных слов? Так появлялись «облакини», «огневичьи», «могатыри», кузнечики, которые «крылышкуют золотописьмом», и другие «персонажи» хлебниковских стихов.

Словесные чудачества Виктора первое время не привлекали внимания, поскольку главным интересом юноши были наука и наблюдения за природой. Окончив гимназию, он поступил на математическое отделение физико-математического факультета Казанского университета, одного из сильнейших вузов того времени.

Хлебников был человеком тихим, патологически застенчивым, но, несмотря на это, выделялся среди других студентов. Профессор математики Александр Васильев вспоминал, что, когда Виктор приходил на собрания, где педагоги вместе с учащимися обсуждали всякие научные проблемы – такие собрания проводились часто, – при его появлении все почему-то невольно вставали. «И совсем непостижимо, но я тоже вставал. А ведь я уже многие годы был профессором. А кем был он? Студентом второго курса, желторотым мальчишкой! Это что-то такое, чему нет объяснений!» – недоумевал Васильев.

Хлебников был высокого роста, который прятал, сильно сутулясь, из-за чего становился похож на любимых им птиц. Лето 1906 года он с братом Александром провел в орнитологической экспедиции на Урале, во время которой открыл новый вид кукушки, о чем сделал научный доклад. Сам же он напоминал современникам скорее аиста или цаплю. Но больше всего людей, встречавших Хлебникова, поражали его ярко-голубые глаза.

Тихость и скромность Хлебникова некоторые путали со слабостью характера. Однако его робость была социального свойства, проявлялась лишь в общении с людьми. «Физической опасности он совсем не боялся», – свидетельствовала Варвара Дамперова, девушка, за которой наш герой ухаживал в юности. В качестве примера она вспоминала прогулку по Волге, когда их ялик случайно зацепился за баржу и его грозил раздавить шедший навстречу пароход. Предотвращая катастрофу, «Хлебников порывался прыгнуть в воду, чтобы было легче, но его не пустили. Тогда он вскочил на якорь и, обрывая себе руки в кровь, с трудом отцепил ялик».

Потрясение Цусимой

В 1903 году тихоня Хлебников участвовал в стихийном митинге студентов и оказался одним из немногих, кто не убежал, когда толпу принялись разгонять казаки с нагайками. Его отправили в тюрьму, где он просидел месяц, отказываясь выходить, пока в ней оставались его товарищи, хотя отец выхлопотал ему быстрое освобождение.

После этого Хлебников покинул университет, но вскоре вернулся уже на естественно-научное отделение, где изучал зоологию и биологию. Вместе с этим он начал писать много стихов и прозы. Будущий Велимир отправил свое сочинение Максиму Горькому, возглавлявшему издательство «Знание». Горький в публикации отказал, но ответил молодому писателю что-то ободряющее: по воспоминаниям сестры Веры, Виктор пришел от письма мэтра в восторг.

Одним из поворотных моментов в жизни Хлебникова стал разгром русского флота в Цусимской битве и вообще поражение России в войне с Японией. То, что могучая империя проиграла маленькому островному государству, потрясло Виктора и навело на размышления о том, что за историческими событиями таятся некие высшие «законы времени», которые нужно обнаружить, сравнивая и вычисляя частоту тех или иных случаев.

«Первое решение искать законов времени явилось на другой день после Цусимы… Я хотел найти оправдание смертям», – писал он позже. Обещание раскрыть тайны истории он нацарапал на коре березы в лесу.

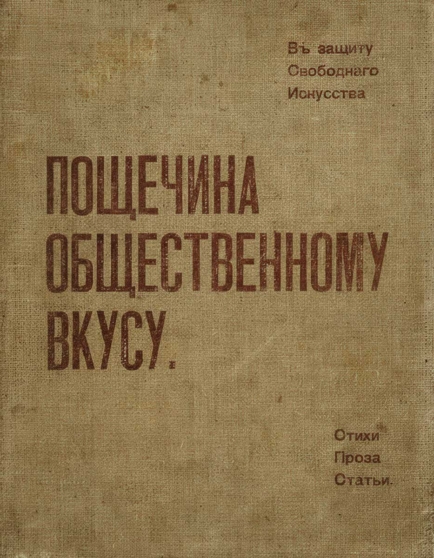

И кто скажет, что Хлебников не преуспел в своей «исторической математике», если он дважды, в 1912 году, в тексте «Учитель и ученик» и в футуристическом манифесте «Пощечина общественному вкусу», предсказывал, что в 1917-м разрушится некое большое государство?

Звуки из глубин

Погруженный в решение глобальных вопросов, Хлебников своим родным все больше казался не то бездельником, не то юродивым. Учебу он забросил, вынес из своей комнаты всю мебель, оставив только стол и кровать, окна занавесил рогожей. Помимо вычислений мировых законов, он писал повесть «Еня Воейков». Ее герой христианскую заповедь «Возлюби ближнего своего как самого себя» распространял не только на людей, но и на всю природу. Это был своего рода манифест Хлебникова. В его мире все было родственно друг другу: животные – людям, звезды – птицам, математические формулы – стихам.

Мироздание виделось ему книгой, которую нужно уметь прочесть. Он писал: «Ночь, полная созвездий,/ Какой судьбы, каких известий/ Ты широко сияешь, книга...»

В Казани у Хлебникова не было ни друзей, ни единомышленников, и он убедил родителей, что продолжит учебу в Санкт-Петербургском университете, куда и поступил в 1908 году сразу на третий курс естественного отделения физико-математического факультета. Но учеба была скорее предлогом, чтобы уехать в столицу и приобщиться к ее литературному миру. Особенно Хлебникова интересовали символисты с их языковым новаторством, и прежде всего Вячеслав Иванов, хозяин знаменитого литературного салона, который именовали «Башней».

Хлебников познакомился с писателем Алексеем Ремизовым и поэтом Сергеем Городецким, которые, как и он, были увлечены славянской древностью. Но настоящими его друзьями стали не они и не символисты, а футуристы Василий Каменский, братья Давид и Владимир Бурлюки, Владимир Маяковский. Для Иванова и завсегдатаев «Башни» Хлебников был слишком смелым экспериментатором, а они для него – слишком осторожными.

Поэзия Хлебникова шла не от ума, а из каких-то первобытных глубин, пещер сознания, где звучало эхо праязыка: «бобэоби», «гзи-гзи-гзэо». Его интересовали народные заговоры и заклинания: в них слова и звуки, казалось, имели гораздо бóльшую силу, чем в обычной речи. В недрах русского языка он ощущал мощную и совершенно не используемую современным человеком энергию, которая, если ее выпустить, способна перевернуть мир.

«Мое мнение о стихах сводится к напоминанию о родстве стиха и стихии», – говорил он. Оказывается, у застенчивого с виду молодого человека внутри кипела вулканическая лава поэзии, бушевали грозы, по широкой степи его воображения неслись кочевники, и все эти события он выражал в стихах и прозе.

«Эй, молодчики-купчики!

Ветерок в голове!

В пугачевском тулупчике

Я иду по Москве...»

Это лихое стихотворение написал вовсе не буян Есенин, а тихий Хлебников. Он признавал, что некоторые его стихи были больше него, то есть их смысл и глубина становились понятными самому автору лишь спустя некоторое время.

Стихи в наволочке

Первым настоящим «братом по разуму», встреченным Хлебниковым, стал поэт Василий Каменский, который был в то время редактором журнала «Весна». Позже он так описал знакомство с Хлебниковым, «невиданным существом» с «небесными глазами»: тот принес в редакцию свои сочинения, но войти боялся и тихо стоял на лестнице, вжавшись в стену. Каменскому пришлось едва ли не силой втащить посетителя в кабинет и изъять у него рукопись. Так первый рассказ Хлебникова «Искушение грешника» появился в печати. Он переименовал себя в Велимира, хотя друзья продолжали звать его Витей.

Если бы не друзья и другие заботившиеся о нем люди, едва ли нашему герою удалось бы публиковать свои стихи. По молодости он еще имел смелость писать Горькому и Иванову, но вскоре, кажется, совсем растерял навыки саморекламы. Если верить Маяковскому, многие хлебниковские шедевры приходилось собирать «по кусочкам»: «Законченность его напечатанных вещей – фикция. Видимость законченности чаще всего дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков кажущиеся нам наиболее ценными и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая веселое недоумение Хлебникова. К корректуре его нельзя было подпускать: он перечеркивал все, целиком, давая совершенно новый текст».

Давид Бурлюк, сразу признавший в Хлебникове гения, так описывает рассеянность поэта: «Виктор Владимирович любил судорожно перелистывать всевозможные, только что вышедшие журналы, отыскивая там свои сочинения. "Витя, но ведь ты не посылал их туда, почему же ты ищешь?.." – "Гм... да я... я... забыл...", – бормочет Хлебников».

Свои рукописи Хлебников, как в мешок, складывал в наволочку. Он мог жить под лестницей за занавеской у каких-то приютивших его людей, питаться чем попало или вообще несколько дней не есть и совершенно не страдать от этого. Бытовые заботы просто не касались его ума, который был занят решением литературных, языковых или математических проблем. Иногда он влюблялся и даже строил планы будущей семейной жизни, например с близкой к футуристам актрисой Надеждой Николаевой, но они никогда не осуществлялись.

Велимир Хлебников с девушкой, 1912

Vostock PhotoКогда изредка появлялись деньги, Хлебников словно не ведал, что их можно потратить на себя. Знавшая поэта переводчица Рита Райт-Ковалёва приводила рассказ Лили Брик: как-то друзья собрали Хлебникову денег на шапку, а «он накупил ей в подарок японских бумажных салфеток в японском магазине на Невском, истратив все деньги... салфетки были красивые, разрисованные от руки, но таких денег не стоили, и к тому же их было невероятно много.

Сегодня нашего героя, скорее всего, сочли бы аутистом. Среди гениев аутизм не редкость. Своеобразная сила таких людей в том, что они делают лишь то, что считают нужным. Хлебников мог прийти в гости и часами сидеть в углу на стуле, не произнося ни слова, так что хозяева забывали о нем и запирали в квартире, а по возвращении находили его невозмутимо сидящим на прежнем месте. Все это время Хлебников думал, а вставать со стула или прерываться на разговор с кем-то ради приличия не было необходимости. Но если ему было нужно, он мог отправить в государственное ведомство письмо с «Очерком значения чисел и о способах предвидения будущего» – то, что человек обычный, пожалуй, постеснялся бы сделать.

Бытовая неустроенность была его осознанным выбором, и Велимир не раз ссорился с родственниками, посмеиваясь над их заботами о материальном благополучии. «Сегодня снова я пойду/ Туда, на жизнь, на торг, на рынок,/ И войско песен поведу/ С прибоем рынка в поединок!» – в этом манифесте он противопоставлял искусство обывательскому «умению вертеться».

Это раздражало не только обывателей, но и некоторых коллег Хлебникова, которые могли усмотреть в его поведении укор собственной оборотистости. Так было в случае с основателем «лучизма» художником Михаилом Ларионовым, очень энергичным и практичным человеком.

Влепить пощечину

Однажды, помогая Хлебникову переезжать из очередной каморки в другую, Бурлюк, уже уходя, поднял с пола забытую поэтом бумажку. То, что он прочел на ней, вошло в историю как одно из самых известных стихотворений русского авангарда «Заклятие смехом»: «О, рассмейтесь, смехачи!/ О, засмейтесь, смехачи!/ Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно».

Футуристам нравилось словотворчество Хлебникова, и они вслед за ним стали называть себя будетлянами от слова «будет». У их содружества было еще одно название «Гилея» в честь старого греческого названия Чернянки, села в Таврической губернии, где обитало семейство Бурлюков и куда вся компания часто ездила отдыхать.

В 1910 году будетляне издали свой первый коллективный сборник «Садок судей», а два года спустя пошли в наступление на всю русскую классику и современную им литературу разом, выпустив манифест «Пощёчина общественному вкусу» – тот самый, в котором Пушкина предлагалось сбросить с «парохода современности», а Горький, Куприн, Блок, Ремизов и другие уподоблялись ушлым портным. Одним из главных авторов этого агрессивного воззвания был безобидный Велимир. Правда, он просил друзей вычеркнуть из «черного списка портных» поэта Михаила Кузмина, которого очень любил и считал своим учителем, но Маяковский и Бурлюк были непреклонны.

Выступая на публике, футуристы вели себя шумно, дерзко. Хлебников же мямлил себе под нос и мог, не дочитав стихотворение до середины, пробормотать: «И так далее» и уйти со сцены. Тем не менее Маяковский и Бурлюк всегда подчеркивали: Хлебников в их компании – главный гений.

Обманчивость хлебниковской робости проявилась в его ссоре с будетлянами из-за Маринетти, вождя итальянского футуризма, в начале 1914 года приехавшего в Россию. Хлебникова покоробило высокомерие Маринетти и то, как Маяковский и компания благоговели перед ним. Велимир считал, что русские футуристы намного превосходят итальянцев. Он не поленился напечатать листовки, в которых излагал свою позицию, и раскидать их на литературном вечере. Бунтаря выгнали, и тот заявил, что порывает с футуризмом.

Хорошо зная своего чудаковатого товарища, будетляне продолжали пропагандировать его творчество. Незадолго до ссоры, в конце 1913 года, вышла первая поэтическая книга Хлебникова под названием «Ряв!», подготовленная Алексеем Крученых, а в феврале 1914-го Бурлюк издал первый том хлебниковского собрания сочинений.

Мировая война не могла не оказать сильного воздействия на Хлебникова, к ее началу уже 12 лет разрабатывавшего «законы времени». Разразившаяся катастрофа понукала его как можно скорее выявить скрытую механику истории. Изучал он в то время и Пушкина, которого совсем недавно грозился сбросить с парохода современности. Хлебников выявил, что все значимые события в биографии великого поэта происходили с промежутком в 317 дней.

Это число Хлебников вообще считал очень важным. Так, на фоне ухудшающегося положения дел в России и в Европе он придумал основать «Общество председателей Земного шара». В это общество, помимо создателя и его друзей, должны были войти великие жители разных стран, например индийский поэт Рабиндранат Тагор, которые, объединившись, могли бы способствовать процветанию человечества. Всего председателей должно было быть 317.

Хаос на земном шаре

Весной 1916-го Хлебникова мобилизовали в армию, в запасной полк под Царицыном. Трудно было найти наименее годного для ратного дела человека. «Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов... где ударом в подбородок заставляют меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее», – писал он другу, художнику Николаю Кульбину, который, по счастью, был еще и психиатром и начал хлопотать за поэта.

Освобождение пришло, но лишь через год. К концу этого срока Велимир достиг такой степени отчаяния, что просил скорее отправить его на фронт, но ему отказали.

Когда в 1917 году его наконец выпустили на волю, он, «изголодавшись по пространству», отправился в бесцельные путешествия «на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и ее дары».

Накануне Октябрьской революции Хлебников еще раз проявил свои пророческие способности, написав за два дня до большевистского переворота «Письмо в Мариинский дворец» со словами: «Правительство Земного шара постановило: считать Временное правительство временно несуществующим».

На гребне гибельной волны: 130 лет со дня рождения Сергея Есенина

Хлебникова не смутили лишения послереволюционного времени: полуголодная жизнь в сырых углах была ему привычна. Он не вошел в число избранных литераторов, чье благосостояние при большевиках улучшилось. Это при том, что футуристы и вообще авангардисты разных мастей в первые годы советской власти были на коне. В 1918-м в Петрограде вышел сборник «Ржаное слово: Революционная хрестоматия футуристов», где произведения Хлебникова занимали почетное место.

Он остался верен себе: в лихие годы поэта интересовал не «хлеба кус», а геополитика. Велимир сочинил манифесты «Индорусский союз» и «Азосоюз», смысл которых заключался в том, что России нужно искать сближения с Азией, а не с Европой, поскольку «колокол русской свободы не заденет уже европейца» – на преображение Старого Света рассчитывать нечего.

В эти годы он особенно много странствовал, иногда жил у родных в Астрахани, которая, как он считал, «соединяла три мира – арийский, индийский и каспийский», была «треугольником Христа, Будды и Магомета». Писал очень много стихов, воззваний, а также доводил до ума свой историко-философско-математический труд «Доски судьбы».

В 1920 году произошел один очень важный для понимания Хлебникова случай. Он жил в Харькове, когда в город приехала компания поэтов-имажинистов: Есенин, Мариенгоф и прочие. Они решили устроить шоу с участием «председателя Земного шара». Как и многие ухватистые, прагматичные, умевшие брать от жизни всё люди, имажинисты видели в Хлебникове нелепого чудака, над которым не грех посмеяться.

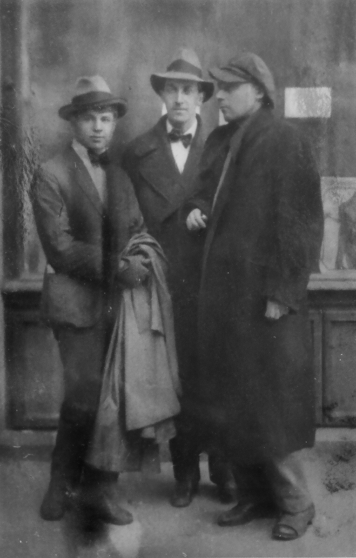

Поэты Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф и Велимир Хлебников. Харьков, 1920

Vostock PhotoОни пригласили Велимира в театр на торжественную церемонию наречения его председателем Земного шара, в ходе которой читали над ним какие-то сочиненные ими молитвы и надевали ему на руку кольцо как символ земного шара. Мариенгофу и компании было очевидно, что неотмирный Хлебников воспринимает всё совершенно всерьез и лишь недоумевает, зачем такой важный ритуал проводится на сцене театра при большом скоплении зрителей.

За кулисами кольцо у него отобрали – потрясенный Хлебников, не веря, что над ним зло подшутили, расплакался. Есенин же, по словам Мариенгофа, надрывался от смеха. По-детски искренний Хлебников и безжалостно циничный Есенин – это два полюса отношения к поэзии и жизни, при том что на первый взгляд в стихах и того и другого много общего.

В послереволюционные годы Хлебников, прежде живший, как птица небесная, чем бог пошлет, узнал и прелести трудоустройства: работал в бакинском отделении РОСТА (Российского телеграфного агентства), в политпросвете Волжско-Каспийской флотилии. Жил среди горцев Дагестана, занимался изучением Корана и совмещением его со своими математическими теориями.

Весной 1921-го произошло самое экзотическое путешествие Хлебникова: он отправился в Персию в качестве посланца революционного искусства, поскольку в тех краях, как полагали в Москве, дело шло к революции. Там, в древней стране, его принимали за дервиша, странствующего аскета, которым он по сути и был. «Персам я сказал, что я русский пророк», – сообщал он в письме сестре Вере.

Вернувшись в Москву в конце года, Хлебников уже предчувствовал скорую смерть, хотя вроде бы оснований для этого не было. Его друг художник Пётр Митурич вспоминал: «Как-то мы шли с Велимиром по улицам Москвы. Он вел отрывочную беседу о временных закономерностях отдельных личностей. Говорил, что ему нужен секундомер для исследования коротких кусков времени перелетов настроений человеческой души. Он сделал такое замечание: "Люди моей задачи часто умирают тридцати семи лет"».

Покой и воля: 80 лет Алексею Хвостенко, гению райской гармонии

Весной 1922-го Митурич пригласил друга к себе в деревню Санталово Новгородской губернии, чтобы тот набрался сил и подлечил старые хвори. Но здоровье Хлебникова, наоборот, стало ухудшаться, его мучили лихорадка, судороги. Месяц поэт провел в местной больнице с диагнозом «отек тела, паралич». За ним почти не ухаживали и не кормили, началось истощение, образовались пролежни. Митурич перевез его домой, где 28 июня Хлебников скончался, перед смертью попросив нарвать ему васильков. До 37 лет он не дожил полугода.

В конце 1920-х и начале 1930-х благодаря усилиям энтузиастов вышло пятитомное собрание сочинений Хлебникова. Советская власть его не запрещала, но и не пропагандировала, поскольку считалось, что он сложный, заумный поэт. На самом деле в хлебниковской вселенной есть практически всё – от самого простого и детского до «темного» и как будто зашифрованного.

Вторая волна признания Хлебникова началась в 1960-х, когда он стал одним из главных кумиров поэтов советского андеграунда. Например, Алексей Хвостенко делил мировую поэзию на три эпохи: Гомера, Данте и Хлебникова. В 1995 году Хвостенко вместе с группой «АукцЫон» записал альбом на стихи Хлебникова «Жилец вершин», великолепно реализовав замысел, который многим казался неосуществимым. Так Хлебников, автор, которого прежде многие считали заумным, поэтом для избранных, с успехом вошел в современную поп-культуру.

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".