Аналогичные исследования ведутся и за рубежом, однако приоритет России неоспорим. Иностранцы признают: в России меньше барьеров, в том числе бюрократических, и гораздо больше наработок в этом направлении. Сейчас вакцины против рака разрабатывают в Китае, Корее, Японии, США, Израиле, Германии и Великобритании. О прогрессе ученые сообщают скупо, признавая лишь то, что он есть.

Во-первых, таковы не только научные традиции, но и требования закона: приоритет в патентном праве играет главную роль, а любая утечка может оказаться роковой. Во-вторых, множество лабораторий идет параллельными дорогами, и даже намек на удачный результат может сыграть на руку конкурентам. А лекарство от рака – это не только слава, но и огромные деньги. К тому же, откровенно говоря, начало XXI века характеризуется отсутствием прорыва в фармакологии: обычно каждые 10 лет появлялось революционное средство, оказывавшее огромное влияние на медицину во всем мире, но уже больше четверти века таких препаратов нет. Ставка на стволовые клетки, например, оказалась преждевременной: добиться сколь-либо значимых успехов не удалось, хотя были потрачены десятки триллионов долларов.

И в-третьих, онкология – очень чувствительная отрасль здравоохранения, поэтому преждевременные победные реляции в ней грозят серьезными репутационными рисками. Так было уже много раз. Всё это и окружает вакцину от рака ореолом тайны. Но и оптимисты, и пессимисты считают, что революционных открытий следует ждать в ближайшее время.

Какие вакцины уже есть

Разработка вакцин от злокачественных новообразований началась в середине 1980-х в США и Канаде. Основу исследованиям положили работы советского вирусолога Льва Зильбера (старшего брата писателя Вениамина Каверина) – именно он в 1944 году выдвинул теорию о вирусном характере рака, которая до сих пор не опровергнута.

Первой стала вакцина против папилломавируса человека (вирус папилломы человека, ВПЧ), наиболее известный препарат – «Гардасил» – был зарегистрирован в 2006 году. Вскоре профилактическая вакцинация от ВПЧ стала массово проводиться в 80 странах мира и показала отличные результаты. В частности, заболеваемость раком шейки матки у привитых девушек сократилась на 50% и более (по сравнению с контрольными группами).

В 2021-м такие вакцины получили и российские сертификаты. В национальный календарь прививок они пока не включены, хотя во многих регионах широко применяются.

«В нашей стране разработаны вакцины от ВПЧ 16-го, 32-го, 33-го и 35-го типов, которые считаются наиболее онкопатогенными, – рассказывает врач-онколог Владимир Плешаков. – Их часто называют вакциной против рака шейки матки, что медицински не совсем верно, но точно отражает суть. Как показывает опыт вакцинации девушек в возрасте от 13 до 16 лет, частота заболевания снижается на 70–90%. Это коррелирует с зарубежными данными».

31 марта 2025 года появились сообщения, что российская фармкомпания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на вакцину от ВПЧ «Цегардекс» и с 2026-го ее начнут использовать для профилактики злокачественных новообразований. Вопрос о включении в национальный календарь прививок, как узнал «Профиль», в данный момент прорабатывается.

«Формально это именно вакцины, так как это препараты биологического происхождения, среди прочего активирующие иммунитет, – подчеркивает Плешаков. – Но по сути их можно назвать лекарственным средством, а не профилактическим».

Еще в 2010 году для профилактики послеоперационного развития рака мочевого пузыря в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи была создана вакцина «Имурон-вак» на основе БЦЖ (вакцины против туберкулеза), применяемая как неспецифический онкоиммуностимулятор. Ученые считают ее не революционной, но безусловно новаторской.

Почти 19% опухолей все еще выявляются на запущенной, четвертой стадии

Евгения Новоженина/РИА НовостиДве идеи, четыре воплощения

Революционными же называют четыре другие вакцины, над которыми сейчас идет работа, в частности, в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Речь об онколитической (противоопухолевой) вакцине «ЭнтероМикс», клинические испытания которой начались в 2025 году, и персонализированных мРНК-вакцинах, производящихся на основе биоматериала пациента и для конкретного пациента.

Собственно, уже несколько десятилетий назад онкологи заметили, что ряд вирусных заболеваний (например, некоторые штаммы вируса гриппа) способны значительно сокращать, а то и полностью уничтожать злокачественное новообразование. Новый толчок этим исследованиям дала пандемия COVID-19: таких случаев было зарегистрировано и описано несколько, что и натолкнуло на идею. Даже две.

Первая воплотилась в вакцину «ЭнтероМикс», созданную на основе четырех непатогенных энтеровирусов. Благодаря искусственной генетической трансформации они приобрели способность, во-первых, проникать в клетки злокачественного новообразования и уничтожать их и, во-вторых, одновременно активировать индивидуальный онкоиммунитет больного, заглушенный новообразованием. Детали ученые пока не раскрывают.

«ЭнтероМикс», разработанная совместно с Институтом молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, успешно прошла испытания in vitro (в пробирке) и in vivo (на животных). В 2024-м было получено разрешение на клинические испытания на добровольцах – больных со злокачественными новообразованиями, существующие методы лечения которых (химио- и рентгенотерапия) помочь не смогли. В начале 2025 года НМИЦ радиологии объявил набор в экспериментальные группы.

Теоретически подобная вакцина может оказаться очень эффективной, но онкологи других исследовательских центров больше всего опасаются того, что вакцина помимо клеток опухоли начнет атаковать и здоровые, став их убийцей. В таком случае эффект окажется обратным.

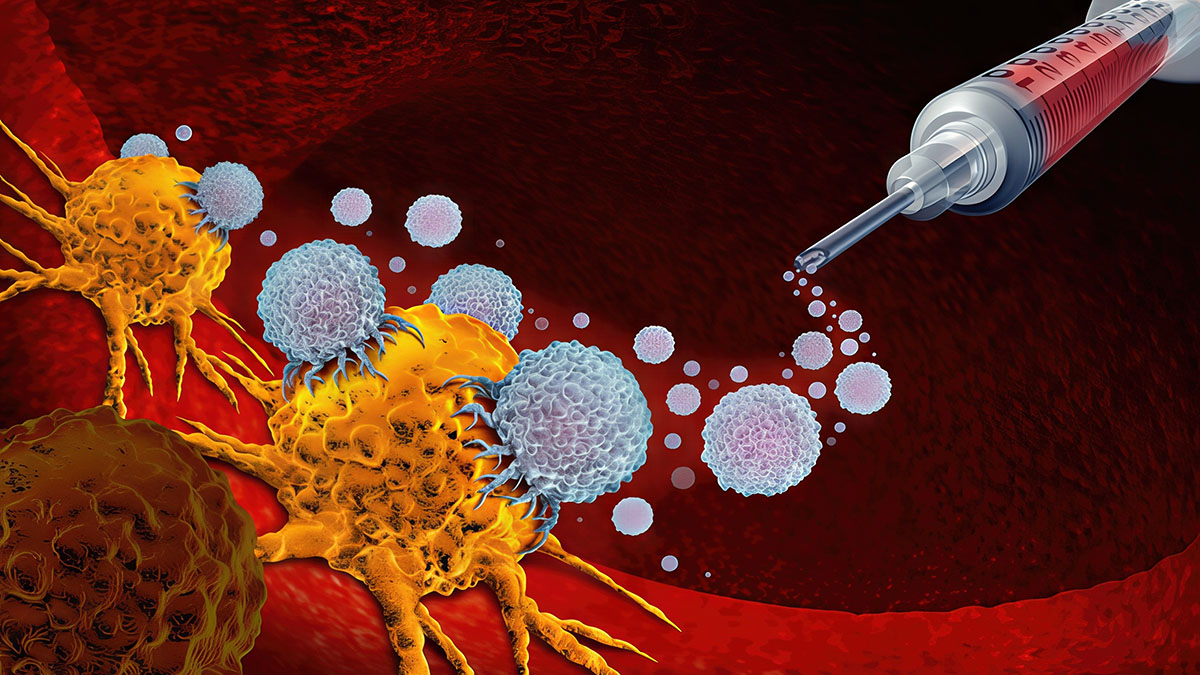

Еще одним направлением исследований стали персонализированные мРНК-вакцины, для получения которых используются материалы, взятые при биопсии из опухоли конкретного пациента. То есть каждая вакцина индивидуальна. Тут надо пояснить: одна из особенностей злокачественных новообразований в том, что иммунная система больного их не замечает, считая безопасными. Механизм этой маскировки так и не установлен, но специалисты убеждены: если иммунитету указать на новообразование, он в короткое время сам справится с опухолью.

Эта идея и легла в основу проекта персонализированных мРНК-вакцин. Справедливости ради надо сказать, что первые работы начали в Великобритании еще в 2021 году, но отечественные ученые не отстают. И вплотную подошли к этапу клинических испытаний.

Андрей Каприн: «Мы наступаем на онкологическом фронте, но до победы еще далеко»

Из опухоли больного выделяют клетки, несущие информацию о мутациях, превращают их в антигены, которые запускают механизмы иммунного ответа, то есть показывают иммунной системе человека, что внутри него идет злокачественный процесс, с которым надо бороться. И сам организм начинает вырабатывать «киллеров», разрушающих раковые клетки.

Помимо НМИЦ радиологии разработкой вакцины занимаются в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина: ученые исследуют здоровые и больные клетки, выявляют и описывают разницу между ними, а затем запускают антигены, которые реагируют именно на больные клетки, направляя к ним активные Т-лимфоциты, которые вырабатываются самим организмом пациента. В онкоцентре ожидают, что на стадию клинических испытаний на добровольцах перейдут уже летом 2025 года.

Известно, что в России работу по созданию вакцины от рака ведет также Федеральное медико-биологическое агентство под руководством бывшего министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Подробности неизвестны.

Статистика ЗНО

По данным Минздрава РФ, в 2023 году (более свежих данных пока нет) в России было диагностировано 674 587 злокачественных новообразований (ЗНО). Прирост заболеваемости за год составил почти 8%. По мнению специалистов, это связано прежде всего с улучшением качества диагностики.

В структуре различных видов первое место держат ЗНО кожи (кроме меланом) – 13,62%, на втором – молочной железы (12,33%), на третьем –легкого, бронхов и трахеи (8,73%).

Более 60% граждан узнали о своем диагнозе на 1–2-й стадиях, а многолетняя смертность от рака снизилась на 6%. Правда, почти 19% опухолей все еще выявляются на запущенной, четвертой стадии.

Онкологи напоминают: если болезнь выявлена на 1-й стадии, то в 98% случаев она полностью излечима, на 2-й – в 95% случаев. На третьей ситуация кардинально меняется – вылечиваются примерно 10% пациентов, на четвертой – около 2%. Именно поэтому раннее выявление злокачественных новообразований жизненно важно.

Почему рак назвали раком

Онкология в переводе с древнегреческого – наука об опухолях, или о грузе (тяжести). Но опухоли бывают разные: доброкачественные и злокачественные. В народе злокачественные новообразования (ЗНО) принято называть раком. Врачи так никогда не скажут. Механизм возникновения ЗНО до сих пор точно не установлен. В последние годы наиболее популярной теорией возникновения заболевания стала мутационная. И хотя она дает объяснение далеко не всем явлениям при этой болезни, разработки лекарств против рака на ее основе оказались наиболее успешными.

Константин Лядов: "Реабилитация после онкологии не менее важна, чем само лечение"

Согласно мутационной теории, злокачественное новообразование –заболевание, обусловленное повреждением генетического материала клетки, которое приводит к нарушению ее функций, неконтролируемому размножению с проникновением во все окружающие ткани и распространению по организму. Опухоли, развиваясь, выделяют ферменты, которые разрушают соседние ткани, а также перестраивают их, создавая, например, собственную систему кровоснабжения. Одновременно опухоль генерирует собственную «службу безопасности»: препятствует иммунитету бороться с собой, чаще всего притворяясь безвредной, чтобы не привлекать внимание лимфоцитов и не активировать механизмы защиты организма от патогенных агентов.

«В онкологии различают несколько типов ЗНО. Меланома – злокачественное новообразование кожи, саркома – различных соединительных тканей (например, костных), карцинома – эпителия, лимфома – лимфатической системы, лейкоз – крови, – перечисляет Владимир Плешаков. – Они имеют несколько отличающееся строение, способы распространения, но объединяет их одно – высокая патогенность, способность к клонированию и умение прятаться от иммунной системы человека: организм с первых секунд появления новообразования его не видит. Почему так происходит, пока никто ответить не может».

Онкологи напоминают: если злокачественное новообразование обнаружено на 1-й стадии, то в 98% случаев это полностью излечимо

А. Агапов/РИА НовостиТеории происхождения

Кроме мутационной теории, существует еще несколько. Их продолжают изучать ученые всего мира, периодически находя подтверждения той или иной.

- Теория клеточного раздражения немецкого патологоанатома и физиолога Рудольфа Вирхова. Причиной развития злокачественных новообразований, считал он, являются повторные длительные механические или химические раздражения, которые выводят нормальные клетки из состояния равновесия, что и приводит к злокачественному росту. Была выдвинута в 1866 году, до сих пор не опровергнута и по сути является прародительницей нынешней мутационной теории.

- Теория эмбриональных зачатков немецкого патологоанатома Юлиуса Конгейма, 1875 год. Основой рака становятся эмбриональные клетки, оставшиеся невостребованными во время развития плода. Они есть в любом организме и обычно спят всю жизнь, но при некоторых условиях могут активироваться и образуют опухоль, часто становящуюся злокачественной. К этой теории периодически возвращаются исследователи, но убедительных доказательств ее нет, хотя и опровергнуть не удается. Впрочем, теория стволовых клеток, взбудоражившая ученый мир в конце XX века, выросла именно из этой теории Конгейма и была подтверждена многими исследованиями.

- Теория постэмбриональных зачатков немецкого патофизиолога Хьюго Рибберта (1914): исключение в результате болезней или травм групп клеток из нормальных связей и их неконтролируемый рост в злокачественное новообразование.

- Регенерационно-мутационная теория немецкого патологоанатома Берхарда Фишер-Вазельса (1931). В поврежденных клетках нарушается механизм регенерации, что и приводит к преобразованию здоровых тканей в злокачественные. Одной из причин процесса Фишер-Вазельс называл ионизирующее излучение, и эта теория также до сих пор имеет множество последователей.

- Вирусная теория русского биолога Ильи Мечникова (1910): причиной возникновения злокачественных новообразований являются невидимые через микроскоп инфекционные агенты, меняющие структуру клетки.

- Вирусогенетическая теория Льва Зильбера, создателя советской школы медицинской вирусологии. Вирус поражает клетку и приводит к ее мутации до злокачественной, причем после запуска механизма он погибает, поэтому его невозможно обнаружить в пораженных тканях. Напомним: на основе этой теории создана вакцина от папилломавируса человека «Гардасил».

- Полиэтиологическая теория – многофакторный характер развития злокачественного процесса, включающий все вышеперечисленные и многие другие предположения. Сейчас именно эта теория составляет реальную конкуренцию мутационной, и во многих лабораториях исследования по двум направлениям ведутся одновременно. Единого автора полиэтиологической теории назвать нельзя: в середине 1980-х ее одновременно выдвинули несколько исследователей.

«Собственно, сегодня можно утверждать только одно: злокачественные новообразования возникают из здоровых клеток человека в результате изменения структуры самой клетки, – резюмирует Владимир Плешаков. – Что вызывает эти изменения, так и не установлено. Можно говорить о мутации, о запрограммированных изменениях, о травматических причинах – но важно ли это? Принято считать, что не важно. Но надо понимать: злокачественные новообразования существуют столько, сколько существует человек, и уровень заболеваемости десятки тысяч лет держится на одном примерно уровне. Так что «болезнью прогресса» рак назвать нельзя».

Что чаще всего диагностируют

У мужчин:

- рак легких и бронхов,

- рак предстательной железы,

- колоректальный рак.

У женщин:

- рак молочной железы,

- колоректальный рак,

- рак тела матки.

Древнее зло

В Германии среди захоронений неандертальцев (примерно 130 тыс. лет до нашей эры) был обнаружен скелет со злокачественным новообразованием кости. В Перу откопали мумию молодой женщины с остеосаркомой. Часто в плечевых костях древних людей находят небольшие отверстия – следы метастазов от меланомы или рака молочной железы. «По расчетам археологов, уже в древнем мире от злокачественных новообразований умирал один человек из тысячи. Это примерно соответствует нынешнему уровню смертности», – утверждает Владимир Плешаков.

В 28 веке до н.э. древнеегипетский врач Имхотеп перечислил 48 различных наиболее часто встречающихся травм и заболеваний и методы их лечения – первый учебник врачей. Под номером 45 в этом папирусе (его списки обнаружил в 1862 году американский археолог Эдвин Смит, и с тех пор папирус принято называть его именем) описывается рак молочной железы.

Рак со сковородки: как неправильное питание приводит к серьезным хроническим заболеваниям

«Когда исследуешь распухающие уплотнения в груди и обнаружишь, что они распространились по всей груди, а ежели положишь руки на грудь, обнаружишь, что жара там нет и на ощупь ткани прохладны и нету в них зернистости или внутренней жидкости или жидких выделений, однако ж при касании они выпукло выступают, то можешь сказать про больного так: «Ныне лечу я разрастание тканей… разросшиеся уплотнения груди означают наличие в груди распуханий, больших, распространяющихся и твердых, а прикоснуться к ним – что пощупать клубок перевязочной ленты, или можно еще сравнить их с неспелым плодом, твердым и прохладным на ощупь». В описании лечения этой болезни Имхотеп скупо написал: «Не имеется».

В «Истории» Геродота (датируется ориентировочно 440 годом до н.э.) упоминается персидская царица Атосса, страдавшая от кровоточащей опухоли груди и успешно прооперированная греческим врачом Демокедом. Примерно тогда же (около 460–377 гг. до н.э.) жил и лечил Гиппократ. В своих работах он рассказал о нескольких видах злокачественных новообразований кожи, молочных желез и носа, при описании которых использовал определение «каркинос», означающее «краб» или «рак» из-за схожести разреза опухоли с клешнями ракообразных. Примерно в 10-м году нашей эры римский врач Авл Корнелий Цельс перевел это слово на латинский, и появилось современное название злокачественных новообразований – cancer.

В 129–216 годах римский врач Гален, автор учебников, по которым медики учились более тысячи лет, описывал злокачественные новообразования и методы их лечения, причем признавал, что больного cancer невозможно вылечить, вырезав новообразование. Он же придумал термин oncos, впервые в мире разделив доброкачественные и патологические опухоли.

До XIII–XIV веков рак считался одной из Божьих кар. Боролись с болезнью исключительно молитвой и лишь в редких случаях – ампутациями. В историю вошло исцеление святого Перегрина. У молодого монаха появилась опухоль большеберцовой кости (остеосаркома), которая быстро прогрессировала, прорвала кожу, в образовавшуюся рану попала грязь. Возникло сильнейшее нагноение, и врач для спасения жизни предложил ампутацию. Но к назначенному для операции дню злокачественное новообразование полностью исчезло, а нагноение рассосалось. Перегрин Лациози (1265–1345) стал уважаемым священником, чья молитва прогнала неизлечимую болезнь, и после смерти был канонизирован.

Известно несколько подобных случаев, которые называют «спонтанными регрессиями». Однако они не всегда спонтанны. Так, американский хирург Уильям Коли в 1891 году разработал вакцину, содержащую исключительно мертвые бактерии, и натирал препаратом злокачественные новообразования. Несколько раз ему удалось полностью излечить больных. Эта смесь широко известна как «Токсины Коли» и применялась вплоть до открытия пенициллина (и даже позже: данные о ее успешном использовании встречались в 1960-е).

Федеральный проект

В 2019 году в России стартовал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За это время:

- на 17,6% снизилась одногодичная летальность;

- на 7,9% увеличилась доля пациентов, состоящих на учете пять и более лет;

- на 7% увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях;

- на 19,7% увеличилась доля пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением;

- открыто 544 центра амбулаторной онкологической помощи;

- создано и функционирует 18 референс-центров;

- переоснащены 221 региональная и 69 федеральных медицинских организаций;

- введено в эксплуатацию более 16 тыс. медицинских изделий, в т. ч. более 1000 единиц тяжелого оборудования, включая 253 аппарата КТ, 155 линейных установок и 122 аппарата МРТ.

Повышается уровень обеспеченности кадрами: сейчас на одного врача-онколога приходится 407 пациентов (пять лет назад этот показатель составлял 472).

С 2025 года проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» продлен до 2030-го в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Первые в России

В нашей стране развитие онкологии связано с именами Николая Петрова (автор монографии «Общее учение об опухолях»), Александра Богомольца, Ростислава Кавецкого, Николая Краевского и многих других врачей и ученых.

В 1903 году в Москве открылся Институт для лечения опухолей – первое в России онкологическое учреждение (сейчас – Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена). В 1926-м по предложению Николая Петрова подобный институт было создан в Ленинграде (сейчас – НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова). В 1951-м в Москве появился Институт экспериментальной и клинической онкологии (сейчас – НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина). В настоящее время онкологические диспансеры, НИИ и научные центры действуют по всей стране.