Морской резерв Красной армии

Хотя во время Великой Отечественной фронт находился на огромном расстоянии от Дальнего Востока, про Тихоокеанский флот (ТОФ) нельзя сказать, что он не воевал. В самое тяжелое для Красной армии время ее ряды постоянно пополняли моряки-тихоокеанцы. Они становились костяком для морских стрелковых бригад, на базе которых затем формировались стрелковые дивизии. К примеру, известная 25-я гвардейская дивизия ведет свое начало от 71-й бригады, сформированной из тихоокеанцев. Всего за годы Великой Отечественной Дальний Восток дал Красной армии почти 150 тыс. моряков. Из-за этого личный состав Тихоокеанского флота в ту пору практически полностью обновился.

Хотя его командование старалось сохранить специалистов на кораблях, особенно подводников, удавалось это не всегда. Дело в том, что моряки из Владивостока пополняли не только части сухопутного фронта, но и команды кораблей других флотов. Иногда с подплава ТОФ на Балтику, Чёрное море и в Арктику переводились не только офицеры-подводники, становившиеся там командирами боевых субмарин, но и целые экипажи как на подлодках, так и без.

Время проб и ошибок: как развивался советский подплав в годы Великой Отечественной

Поскольку ТОФ передавал лучших специалистов, в которых и сам испытывал недостаток, возникали периоды, когда он не мог полностью укомплектовывать экипажи своих кораблей. И из-за постоянной нехватки подводников субмарины ТОФ было сложно поддерживать в боеспособном состоянии. Ради ликвидации этого недостатка во Владивостоке сократили подготовку пополнения подплава во флотских школах, проводя его обучение прямо на лодках.

Из-за ротации в боевой подготовке личного состава ТОФ возникли значительные пробелы. Ситуация улучшилась к 1944-му за счет интенсивности занятий и освоения новых методов действий субмарин. В результате, проверяя степень готовности подводных сил ТОФ, в июле 1945-го комиссия Главного морского штаба отметила, что они подготовлены как к действиям одиночными лодками, так и небольшими группами, самостоятельно или вместе с авиацией.

Главная ударная сила

Основным противником Тихоокеанского флота на тот момент были ВМС Японии, значительно превосходившие его, особенно в крупных надводных кораблях. Ввиду явного неравенства сил в случае войны на море командование ТОФ делало ставку на ВВС и подводные силы. Однако радиус действия морской авиации был небольшим, и она зависела от метеорологических условий. В этой связи подлодки становились главной ударной силой советских ВМС на Дальнем Востоке.

В случае конфликта с Токио советским подводникам пришлось бы действовать против вражеского судоходства в Японском море. Последнее ввиду специфики своего расположения считалось японцами безопасным. Поэтому, начав войну с США, империя даже не сочла нужным вводить там систему конвоев. Это было сделано японцами лишь в 1943-м, когда в их морской тыл начали проникать американские лодки.

Советское командование знало, что основные перевозки между Японией и Кореей проходят по маршрутам в южной части Японского моря. Поэтому еще по плану 1939 года, предусматривавшему отражение возможного нападения японцев, советские лодки должны были «сорвать перевозки Японии и подорвать ее экономическую мощь». Однако минусом этого плана были недостаточные знания советской стороной конкретной ситуации в южной части «внутреннего» моря империи, поскольку у Тихоокеанского флота не было возможности вести там активную разведку. В результате его командование имело скудные сведения как о направленности японских морских грузопотоков, так и об организации их защиты.

Но даже с учетом этого советским подводникам было бы легче действовать в Японском море, чем американцам, поскольку им не нужно было преодолевать минные поля, которыми японцы блокировали проливы. Однако, как показали события 1945-го, ситуация оказалась куда более сложной.

В перископе Япония

9 августа 1945-го верное принятым союзниками на Ялтинской конференции решениям советское правительство объявило Японии войну. К ее началу Тихоокеанский флот имел 78 лодок: 11 «ленинцев», 37 «щук», 28 «малюток» и две «эски». Из них к боевым действиям было готово 47 лодок, а остальные проходили ремонт.

Учитывая, что в районе боевых действий могли находиться корабли США, 5 августа советская сторона провела с союзниками переговоры, на которых была установлена разграничительная линия, севернее которой находилась зона флота СССР, а южнее – ВМС США. В Японском море эта линия проходила на удалении всего 90–120 миль от советских берегов, а в Тихом океане и Беринговом море уменьшала советские операционные зоны до 15–25 миль от берега.

Такое разграничение снизило возможности советских подводных сил, поскольку основные морские пути противника оказались вне зоны их действия. К тому же оно лишило ВМС СССР возможности вести разведку в южной части Японского моря, где находились вражеские порты и базы.

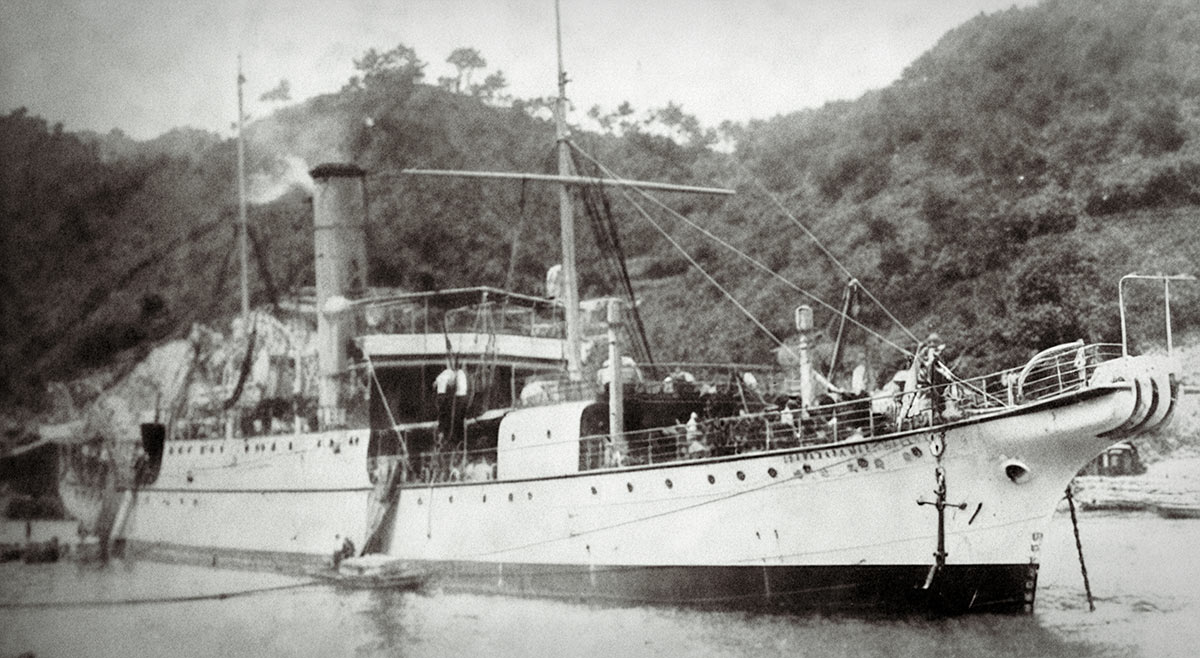

Подводная лодка Тихоокеанского флота "Л-17"

UBL/Vostock PhotoУчитывая это, советской стороне пришлось скорректировать планы действий своих подлодок. Теперь перед ними стояла задача – «во взаимодействии с ВВС и легкими силами флота нарушить коммуникации Японии в отведенном оперативном районе, уничтожая всеми видами оружия ее транспорты и боевые корабли, ведя неограниченную подводную войну».

Отдельным лодкам поручалось вести разведку и по особому приказанию высаживать на вражеский берег десантные группы. К примеру, «Л-11» и «Л-18» должны были высадить 120 десантников с четырьмя 45-мм пушками и минометами на Сахалин в порту Маока (современный Холмск).

Жизнь в "трубе": бытовые условия советских подводников во время войны

В целом же обстановка для советских подлодок складывалась неблагоприятная. Они должны были занять позиции вдоль разграничительной линии, тянувшейся в Японском море от Кореи на северо-восток. Кроме того, часть советских субмарин должна была действовать в Татарском проливе у южного Сахалина. И лишь существенно позже им были выделены позиции у западного побережья острова Хоккайдо.

Таким образом, подводники ТОФ находились вдалеке от основных судоходных районов противника и были вынуждены довольствоваться случайными целями. Но все же они могли бы добиться успехов, если бы не ошибка, допущенная командованием.

Тихоокеанцы вступают в войну

8 августа в 3:20 во Владивостоке была получена директива Ставки ВГК, предписывающая Тихоокеанскому флоту перейти на готовность №1 и развернуть подлодки на позициях. Но их вывод туда начался лишь в 15:45 того же дня, то есть с большой задержкой. В итоге лишь часть лодок ТОФ успела занять назначенные им районы патрулирования. Из-за того что командование флотом не разрешило выход в море субмаринам заблаговременно, они были полностью развернуты на позициях лишь к 19:00 9 августа спустя 20 ч. после объявления войны.

Воспользовавшись этим упущением, японцы уже с первых часов первого военного дня прекратили сообщение между портами Кореи и Японии, а также вдоль западного берега Сахалина. Таким образом, удачный момент для атаки японского судоходства 9 августа советскими подводниками был упущен. Но, несмотря на это, они все же смогли атаковать несколько вражеских судов.

Первой 9 августа у Кореи противника обнаружила «Л-17» Михаила Кислова. Но атаковать вражеский тральщик ей помешал японский самолет, заставивший лодку уйти на глубину. Поэтому первый удар по японцам нанесла «Щ-119» Алексея Калашникова, заметившая 13 августа у Сахалина японский транспорт. Лодка выпустила торпеды, но судно заметило их и уклонилось, а затем скрылось из виду. Чуть позже «Щ-119» неудачно атаковала тральщик, который контратаковал ее глубинными бомбами.

Боевой счет подводники-тихоокеанцы открыли 21 августа, когда «Щ-126» Владимира Морозова обнаружила и расстреляла из пушек японский мотобот. Результативность подлодок ТОФ улучшилась, когда 22 августа «Л-12» и «Л-19» были направлены на позиции у Хоккайдо. В тот же день «Л-12» Петра Щелганцева заметила транспорт и атаковала его торпедами, которые, впрочем, в цель не попали. Потопить «японца» удалось лишь повторным торпедным залпом. Кроме того, Щелганцев имел возможность 22 августа атаковать другие японские суда, но ему помешали вражеские силы ПЛО и собственная излишняя осторожность.

Японское судно "Огасавара-Мару"

Куда лучше действовал его коллега Анатолий Кононенко с «Л-19». Рано утром 22 августа он получил приказ пройти пролив Лаперуза и действовать в заливе Анива у порта Отомари (современный Корсаков). Перед полуночью Кононенко донес о двух успешных атаках, в которых он потопил одно судно и повредил другое.

К 25 августа, когда сопротивление японских вооруженных сил было сломлено, подводные лодки ТОФ начали отзывать с позиций. К 31 августа все они вернулись на базы, за исключением «Л-19», пропавшей без вести после 22 августа. Считается, что она могла погибнуть на минах в проливе Лаперуза. Однако пока не будет обнаружен ее корпус, точная причина гибели остается неизвестной. Но так или иначе «Л-19» – последняя субмарина, погибшая во Второй мировой.

Топи их всех: подводники какого из советских флотов были лучшими

Любопытно, что существует разногласие по поводу названия целей, потопленных советскими подводниками на Дальнем Востоке. Так, западные исследователи считают, что 22 августа торпеды советских субмарин уничтожили кабелеукладчик «Огасавара-Мару» и транспорт «Тайто Мару», а также повредили вспомогательное судно ВМС Японии «Синко-Мару №2», которое избежало затопления, выбросившись на берег. Все эти победы приписывают исключительно «Л-12». Но это неверно, так как, согласно документам лодки, только одна ее атака была результативной и «Л-12» может претендовать лишь на «Огасавара-Мару». Поэтому другие потопленные суда – это заслуга погибшей «Л-19».

В завершение нужно сказать, что, хотя тихоокеанцы старались выполнить боевую задачу, их результативность оказалась невысокой. Добиться большего успеха им помешал ряд факторов. Так, несмотря на интенсивную подготовку, их действия при встрече с противником не всегда были решительными, поскольку командирам не хватало боевого опыта. Помешало добиться серьезных успехов и сокращение до минимума японского трафика в советской зоне боевых действий, а также запоздание с выводом подлодок на позицию 9 августа 1945-го. Можно сказать, что скоротечная война не позволила им показать более впечатляющий результат.